在众多微纳加工技术中,电子束光刻(EBL)凭借纳米级分辨率成为高精度图案化的核心手段。然而,常规EBL工艺流程较为复杂、材料兼容性有限,难以满足非平面衬底加工、敏感易损材料加工、生物相容性制造等新兴需求。在此背景下,冰刻技术(IL)作为一种EBL衍生的低温微纳加工方法,通过将特定气体在低温衬底表面凝结为固态冰胶,并利用电子束与冰层的相互作用实现图案化,为解决上述挑战提供了全新思路。

冰刻技术的雏形可追溯至2005年哈佛大学Daniel Branton团队的开创性研究,经过近20年的发展,冰刻技术已在工艺原理、仪器系统、材料体系和应用场景等方面取得显著进展。技术突破的背后是冰胶材料体系与仪器系统的协同发展。这些技术进步不仅支撑了冰刻加工从二维平面向三维堆叠结构的跨越,更催生了活体生物体表加工等颠覆性应用。

冰刻技术的基本原理可以简单概括为:气态前驱体在低温下形成冰膜,随后被电子束辐照之下发生升华、分解或交联等反应。根据冰胶种类及曝光后的图形转移方式,冰刻基本工艺流程大致可以分为2类,如图1所示。其中图1(a)~(d)展示的是对于水冰等正性冰胶的加工流程。对于有机冰等负性冰胶,冰层在与电子束的相互作用期间发生交联,形成在常温下较为稳定的碳基产物,该流程对应图1(e)~(i)。

图1 冰刻加工的流程示意

冰刻的第1项优势是可以实现原位的观察和对准。得益于水冰在电子束加工中的低灵敏度,在加工过程中可以利用冰刻系统本身的扫描电子显微镜(SEM)直接观察冰胶下方的纳米结构。冰刻技术的这一特点使多层结构加工中利用原位SEM观察来实现高精度对准套刻成为可能,而无需借助额外的对准标记和复杂的套刻流程。图2(e)和(f)的结果体现了这一优势。

图2 利用冰刻技术进行原位对准曝光和套刻

冰刻的第2项优势是能够在非平面和不规则表面进行加工。冰胶能够在自由曲面衬底上均匀凝结覆盖,进而实现非平面衬底上的电子束加工。这一特性在图3中得到了充分展示:图3(a)~(c)展示了微纳探针尖端进行冰刻加工的流程;图3(d)~(g)和图3(h)~(n)是在光纤的端面和侧壁上利用冰刻加工出的多种金属结构阵列。

图3 利用冰刻技术在多种非平面衬底上加工金属结构

冰刻的第3项优势是能够在敏感易损的材料或结构上进行加工。基于水冰的冰刻加工全程避免了常规化学胶的引入,金属化之后也无须通过有机溶剂浸泡去胶,在室温下通过氮气吹扫便可直接去除杂质,实现了真正绿色、无污染的微纳加工;此外,合理控制冰层厚度还可以为金属沉积过程提供缓冲层,从而保护底层材料、提高金属与材料界面接触的质量,最终改善器件性能。

此外,基于点/线扩散函数的蒙特卡洛仿真表明,冰刻技术在特征尺寸、高宽比、三维纳米制造等方面均优于传统电子束光刻技术,证明了其在高质量光学器件与纳米结构制造中的巨大潜力。

目前已证实的冰胶材料种类较少。其中,仅水冰和干冰(固态CO2)2种材料能够作为正性冰胶,而由简单有机分子(如醇类、烷烃等)形成的有机冰往往表现出负性冰胶的性质。表1总结了目前报道的主要冰胶材料及其基本的冰刻加工参数。

表1 已报道的主要冰胶材料的种类及其冰刻加工参数

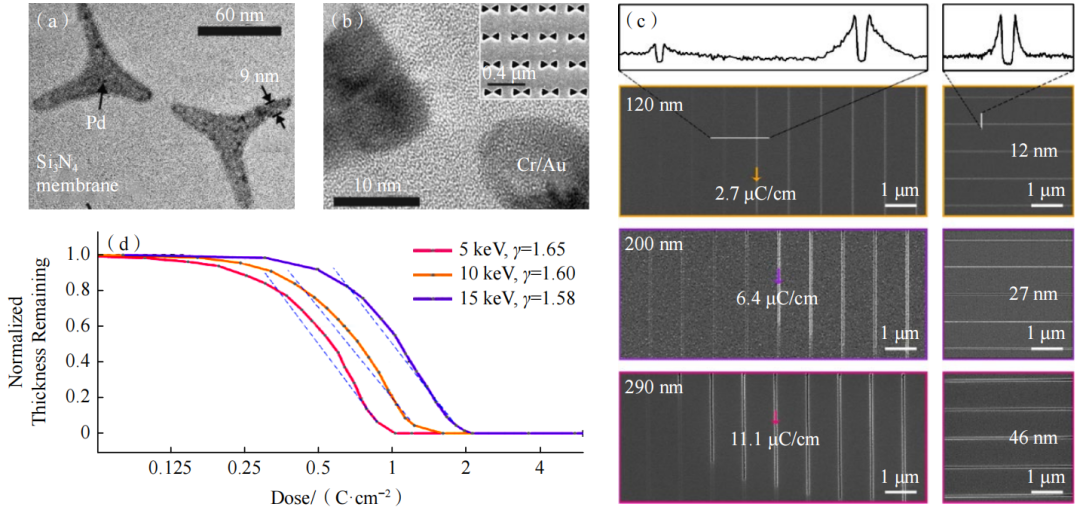

基于电子束曝光的加工方式决定了冰刻和EBL具有相近的加工精度(特征尺寸)。除此之外,冰胶材料的选取(分子质量)、冰胶的厚度、电子束的加速电压、束流大小等参数也会对冰刻加工的最小线宽造成影响。在冰刻正胶加工方面,图4(a)和(b)分别展示了冰刻在Si3N4薄膜表面制作出9 nm金属线宽和7 nm结构间距。如前文所述,冰胶厚度同特征尺寸直接相关,图4(c)展示了不同水冰厚度下的冰刻特征尺寸,图4(d)中的曲线显示了正性冰胶水冰的对比度曲线。

图4 水冰(正性冰胶)曝光的特征尺寸和对比度曲线

对于负性冰胶,特征尺寸与曝光参数之间也具有类似的关系。图5(a)和(b)显示了在50 nm厚的苯甲醚冰(C7H8O)上用电子束加工出了最小约60 nm宽的线条。图5(c)为对应的苯甲醚冰胶的对比度曲线。如图5(d)~(l)所示,在12~15 nm厚的辛烷(C8H18)、十一烷(C11H24)、十四烷(C14H30)冰层上分别曝光得到了4.5、5.5、8.8 nm的最小线宽。图5(m)和图5(n)展示了曝光束流大小和冰胶分子长度对最小加工线宽的影响,可以看到在其余加工条件相同的情况下,更短的冰胶分子链、更小的束流都有利于获得更小的特征尺寸。

图5 有机冰(负性冰胶)曝光的特征尺寸和对比度曲线

2005年,在首篇关于水冰电子束图案化加工的报道中使用了为生物应用设计的低温系统,但该仪器并不完全适用冰刻加工。2011年,同一研究组展示了冰刻工艺在器件制造中的应用,并报道了首台冰刻专用系统。后续报道中,冰刻系统不断演变,但基本包含以下模块:

1)电子束模块。

2)低温模块。

3)气体注入系统。

4)快速进样系统(可选)。

5)材料生长系统(可选)。

其中,电子束模块(包含EBL功能)通常为商用设备,其余为高度定制化模块。

丹麦技术大学、浙江大学、西湖大学等团队各自研制了新型冰刻系统。由于未集成材料生长系统,丹麦技术大学的冰刻仪器专注于有机冰胶的纳米制造。相比之下,图6(a)展示的浙江大学研制的冰刻仪器支持多种金属薄膜沉积。图6(b)所示的西湖大学最新研发的冰刻系统,不仅配备了自动化的传样装置,实现高效率、多角度、多工位的样品传输,还可以进行金属、半导体、氧化物等多种材料的沉积,是当前最先进的冰刻系统。

图6 浙江大学(a)和西湖大学(b)的冰刻设备实物图

与此同时,冰刻系统的低温制冷模块也不断推陈出新。2022年,丹麦技术大学团队研制的冰刻冷台通过嵌入式的流道设计使液氮直接流经样品台周围,可以在20 min内使样品温度降至78.8 K并能在15 min内升至室温,如图7(a)、(b)所示。2024年,西湖大学团队报道了微机械焦耳−汤姆逊(MJT)低温平台,如图7(c)、(d)所示,该平台不仅能够以极低的氮气损耗完成高效的降温(30 min内降至99.5 K,10 min内升至室温),同时其机械振动幅值仅有5.6 nm。

图7 冰刻制冷系统的实物图及其升降温曲线

前文介绍了冰刻技术具有原位观察和对准的优势,利用这一优势可以实现金字塔状、蘑菇状、桥状等多种三维金属结构的制备(图2(e)和图8(a)~(d))。除此之外,基于有机冰胶苯甲醚同样可以进行多次冰胶覆盖和逐层曝光,无须金属沉积的步骤,即可加工出多种三维的碳质结构,如图8(e)~(h) 所示。图8(i)展示的是丹麦技术大学的研究人员利用有机冰胶壬烷,结合工业3D打印的建模和加工方式,实现了像素大小为550 nm、层数多达500层的复杂结构的3D打印。

图8 基于水冰(a)~(d)、苯甲醚冰(e)~(h)和壬烷冰(i)的三维微纳结构加工

2012年,哈佛大学团队发现低能量电子束可以对覆盖水冰的石墨烯进行图案化处理。2020年,西湖大学团队将该工艺推广至单层二硫化钼(MoS2),实现了最小线宽28 nm的单层MoS2图案化(图9(a)、(b))。此外,对覆盖了冰层的单层MoS2,合理地控制曝光范围和剂量,可以构造出具有良好欧姆接触的背栅场效应晶体管(图9(c)~(i))。

除基于冰胶的器件加工外,研究还表明,在不借助水冰的情况下,低温电子束辐照可有效钝化金属卤化物钙钛矿的表面缺陷,显著提升其光电流和光致发光强度,为高稳定性光电器件开发提供思路。

类似于光学曝光中的灰度光刻技术,利用冰刻技术同样可以精确控制冰层曝光的深度或高度。如图10(a)~(f)所示,利用冰胶曝光后不同厚度产生的干涉效应可以绘制纳米级的彩色图案。该技术同样可用于高密度的信息存储。

冰刻工艺流程的生物友好性展现了其在生物材料中应用的潜力。西湖大学团队利用冰刻技术在水熊虫表面直接制造微纳米尺度的图案,最小线宽低至72 nm,如图10(g)、(h)所示。在加工完成之后,水熊虫可以重新恢复活力,身上的图案也成功保留下来。该成果为兼容活体生物的微纳器件制造提供了解决方案。

图10 利用苯甲醚有机冰灰度曝光技术在非平面衬底上实现无油墨彩色打印(a)~(f)及利用苯甲醚有机冰(g)~(h)在活体水熊身上加工图案

综上所述,冰刻纳米加工技术在简化微纳加工工序、推动三维纳米制造,以及非平面衬底和脆弱材料表面加工等方面前景广阔。未来冰刻技术的进一步研究可以围绕以下方面开展:

1)冰胶材料体系的拓展与优化。

2)三维纳米制造能力的深度开发。

3)仪器系统创新与智能化升级。

4)前沿应用场景的突破性探索。

5)绿色制造与可持续发展。

内容为【科技导报】公众号原创,欢迎转载

白名单回复后台「转载」

精彩内容回顾

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的研究成果、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、科技新闻、科技评论、专稿专题、综述、论文、政策建议、科技人文等。