当前,中国纳入环境监管的尾矿主要包括黑色金属尾矿、有色金属尾矿、稀贵金属尾矿、非金属尾矿等,总占地面积可达110万hm2。

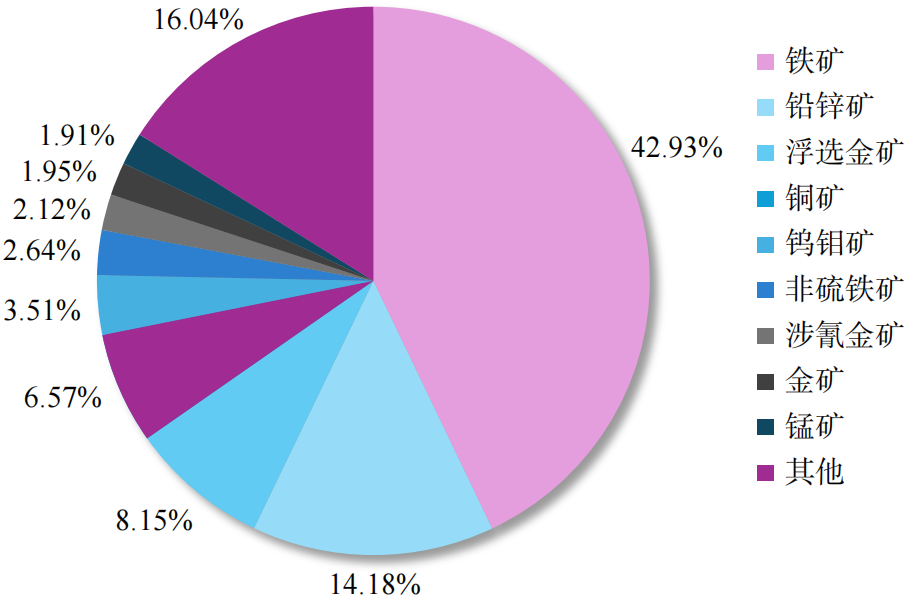

21世纪以来,中国尾矿堆积量日益增加,在侵占大量土地资源的同时,对生态环境构成了严重威胁(如重金属污染和盐渍化等),已成为人类面临的重要环境问题之一。截至2023年,纳入生态环境主管部门监管的尾矿库数量逾7800座,总量居世界第1,其中铁尾矿库数量最多,为3354座,占比42.93%,其次为铅锌矿和浮选金矿,占比分别为14.18%和8.15%(图1)。中国的尾矿库主要分布于河北、辽宁、内蒙古、湖南、河南等地(图2),总占地面积超过20万hm2。其中,华北地区和长江流域人口密集区及粮食主产区各占近1/3(图2)。

图1 中国尾矿库矿种占比

图2 全国尾矿库分布图(审图号:GS(2016)2884)

尾矿生态修复是矿山生态修复的难点和重点。尾矿富含细粒,物理结构紧实,缺乏孔隙结构,理化性质较为极端(极端酸碱、高盐及重金属毒害等)(表1),缺乏有机质和养分,不适合植物及微生物生存,容易给生态环境带来危害或构成安全风险。基于此,发展科学、合理、有效的尾矿生态修复技术,对于绿色矿山建设具有极为重要的现实意义。

表1 不同类型尾矿的理化性质和矿物组成差异

目前,尾矿生态修复主要采用表面覆土法进行植被恢复和景观改造。

覆土法往往从矿区附近挖掘大量自然土壤覆盖尾矿坝,随后进行植树造林和绿化。虽然覆土法在短期内可以迅速绿化尾矿矿区,但尾矿通常养分缺乏,且含有较高的酸性或碱性物质,严重影响植被生长和生态系统恢复。此外,由于尾矿结构松散和潜在的环境污染风险(例如重金属),极易造成二次污染。

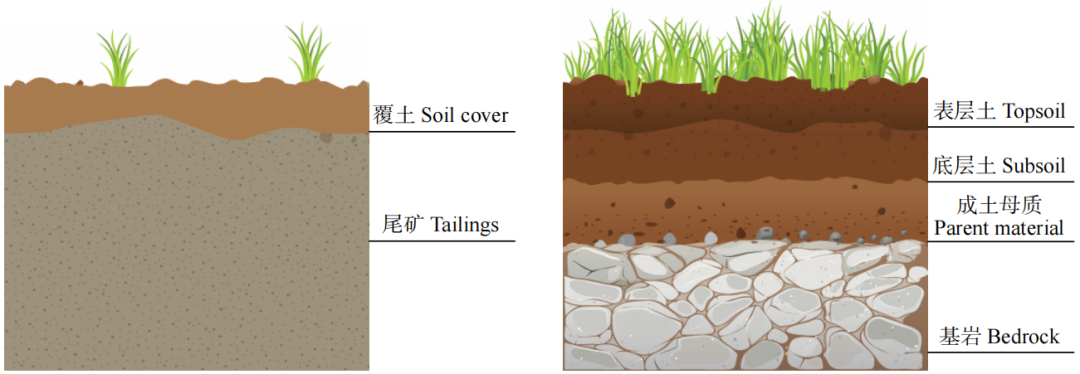

与此同时,覆土法存在潜在的地质风险。在自然土壤中,下层岩石层往往为岩石风化层,支撑上层土壤稳定的同时具备一定的孔隙结构,有利于水体通过孔隙向地下转移(图3)。然而,覆土法往往只在尾矿上方覆盖约半米深的土壤,而对下层密实的细粒尾矿无任何加固处理。在暴雨季节,大量雨水通过覆土后无法再通过尾矿向下渗透,最终可能导致水位上溢和漫灌。同时,长时间泡水的尾矿缺乏硬质结构,承载能力差,极易发生坍塌,形成泥石流,进而引发严重的次生灾害。

图3 尾矿覆土层(左)和自然土层(右)示意图

另一种修复策略是直接在尾矿上进行生态恢复。这种方法通常将尾矿视为污染或退化的自然土壤,采取针对土壤的修复方法和技术来进行尾矿复垦。然而,尾矿实际上具有极端的理化性质和致密的物理结构,即使提供充足的养分,也难以支撑植物的定植和生长。传统的土壤修复技术无法适用于尾矿,无法系统性地解决尾矿问题。

当前尾矿生态修复面临着巨大挑战:

(1)基质结构与肥力恢复困难;

(2)植被重建难度大;

(3)生态系统重建的复杂性高;

(4)成本问题;

(5)重金属和有毒物质消纳难度大。

此外,尾矿修复涉及复杂的政策法规、土地利用规划以及社区参与,如何在满足环保要求的同时,兼顾经济效益和社会接受度,是修复过程中必须应对的挑战。

尾矿成土生态工程旨在从土壤发生学角度认知尾矿的物化特性以及成土改造所需条件,通过生态工程手段促进尾矿土壤发育。同时,结合生物和化学方法阻控重金属迁移,最终实现重建尾矿区稳定生态系统的目标。此外,生态恢复将使大面积的尾矿堆积区成为新的碳汇点,具有巨大的固碳潜力,对于实现碳中和目标具有重要意义。

尾矿成土生态工程的理论基础是土壤发生学。土壤发生过程(图4)是指成土母质在一系列物理、化学、生物作用下发生矿物风化和次生矿物形成、有机质的生成和累积、土壤结构的形成和发展,以及各类生物的定殖居留,最终成为具有一定结构并支撑生态系统功能的土壤。影响土壤发生过程的主要因素包括母质类型、生物活动、气候条件、地形坡度和时间尺度。这5个因素共同决定土壤发生的速率和最终形成的土壤类型。

图4 土壤发生过程示意图

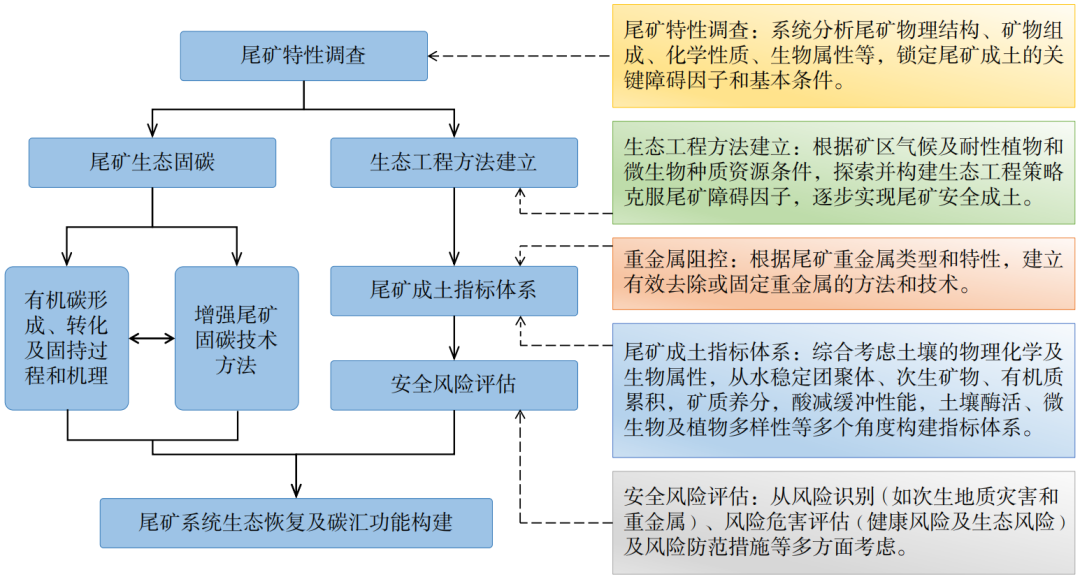

在尾矿成土生态工程中,通过一系列的生态工程调控措施,如添加外源有机质、引入耐性植物和微生物,以及采用多种农艺管理措施(甚至构建人工小气候)等,促进尾矿矿物风化、有机质积累和土壤结构形成和稳定,从而加速尾矿的成土过程。尾矿成土生态工程修复周期和成本一般根据尾矿类型、气候条件和生态工程的强度而定。具体的尾矿成土生态工程策略和流程如图5所示。

图5 尾矿成土生态工程及尾矿固碳研究框架

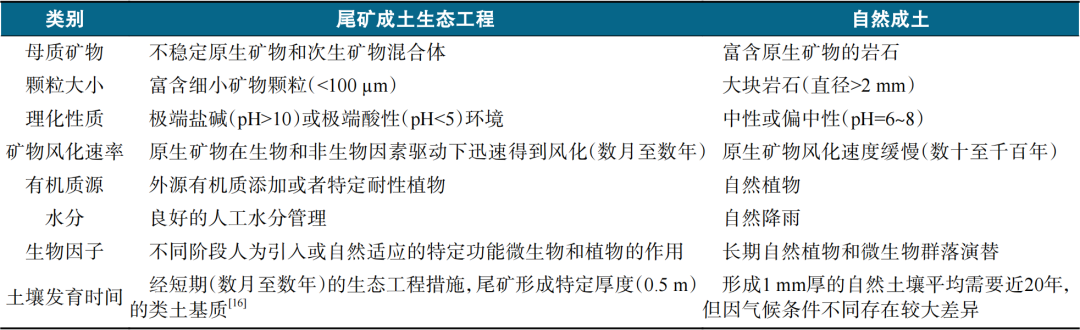

尾矿成土生态工程旨在构建尾矿安全成土综合治理技术体系,其核心在于通过有效的生态工程措施促进尾矿矿物风化、结构形成和理化性质改善,最终将尾矿堆积区改造成为具有一定物理结构和生态功能的稳定无害的类土基质,实现可持续的尾矿生态重建。尾矿成土生态工程虽然效法自然土壤发生过程,但其与自然成土过程有着多方面的区别(表2)。

表2 尾矿成土生态工程和自然成土过程的区别

尾矿成土生态工程涉及复杂的生物地球化学过程(图6)。

首先,鉴于尾矿的极端理化性质,需要通过微生物或化学作用进行初步改善;

其次,随着先锋植物的定植,根际活动促进尾矿矿物的风化及次生矿物的形成,矿物与有机质的相互作用对于土壤有机质的生成与固持,以及土壤缓冲体系的构建具有重要作用;

最后,随着多种植物和微生物群落的逐步定殖,土壤团聚体的稳定性不断提高,土壤养分循环和生态功能也得到持续发展。

图6 尾矿成土生态工程的关键生物地球化学过程

矿石在浮选过程中往往会通过添加药剂促进矿物分选。然而,这些药剂的使用往往导致尾矿具有极端的理化性质,如极端酸碱和高盐度等。因此,尾矿成土生态工程的首要步骤是改善这些极端理化性质。

尾矿中原生矿物的风化和次生矿物的形成是尾矿成土生态工程的关键过程。尾矿中富含各种母质矿物。一方面,微生物降解外源有机质产生有机酸,促进矿物风化;另一方面,植物根系也能够通过多种途径促进矿物风化。在矿物风化过程中,也会产生新的次生矿物。这些次生矿物往往有较高的比表面积,有利于与有机质结合形成有机−矿物复合体,同时作为重要的胶黏物质,促进土壤团聚体的形成和稳定发展。

土壤有机质是一系列复杂多样有机分子的集合体,是土壤结构及功能的重要组成部分。此外,土壤有机质还在调控土壤化学稳定性、营养物质循环以及污染物迁移和转化方面发挥重要作用。因此,研究土壤有机质的形成、分子组成及变化对于理解尾矿成土过程及机制具有重要意义。随着生态工程的推进,多种多样的植物群落逐渐形成,可显著增加类土基质中有机质的分子多样性,并促进新有机质的生成和固持。丰富多样的有机质可承载更多的生态功能,对土壤结构的改善和可持续发展至关重要,同时也使得尾矿成为新的“碳汇”点。

土壤团聚体是土壤结构的重要组成部分,是实现生物驻扎和生态功能的重要载体,因此土壤团聚体的形成和发展是尾矿成土生态工程的关键。随着尾矿成土过程的不断进行,矿物胶和有机质−矿物复合体不断增加。这些矿物胶在团聚体的周转过程中被不断引入,随之有机质固持量逐渐提高,团聚体的稳定性不断增强,进而有助于实现更高效的生态重建。在形成一定土壤结构的基础上,尾矿类土基质逐渐具备承载更多土壤生物的潜力,从而促进生物多样性的重建。

对于有重金属污染风险的尾矿,需要根据重金属类型和特性,建立有效的物理−化学−生物手段控制重金属迁移转化,降低污染生态风险。根据Mwandira等的研究,生物胶结技术可有效减少固相中有毒污染物的浸出。尾矿基质上面有植物驻扎后,施用一些环境功能材料如生物炭、纳米零价铁等能够进一步固持重金属,降低植物重金属毒害及重金属的可迁移性。此外,矿区生物结皮中的光合微生物可以通过吸附、固定和氧化还原等方式钝化土壤重金属,显著降低重金属可移动性并减轻其生物毒害,同时改良土壤结构,增加土壤养分含量、酶活性和功能微生物的丰度,促进污染阻控和植被恢复。此外,丛枝菌根真菌可以通过增加土壤中磷的可利用性,来增强土壤中多聚磷酸盐对重金属的沉积作用。丛枝菌根真菌也可以通过调控土壤pH值来调节重金属的生物有效性,降低其生物毒害作用。

通过野外调查可以发现,一些耐性先锋植物和微生物能够驻扎在磁铁矿尾矿上,而这些关键功能微生物及先锋植物作为重要的“驱动者”驱动铁尾矿成土过程的进行。基于此,建立了两阶段生态工程成土策略(图7)。

图7 铁尾矿成土生态工程示意图

第一阶段:在铁尾矿中加入外源有机质和本土微生物群落。在此阶段,一些耐性硫氧化菌能够驻扎,刺激矿物风化,促进次生矿物形成。

第二阶段:在初级类土基质中引入先锋植物,并通过植物根系的生理活动,促进原生矿物风化和次生矿物形成,增强有机质和矿物相互作用,形成水稳定性团聚体,改善尾矿物理结构,综合提升尾矿的化学性质和生态功能,形成中级类土基质。

中国铝土矿开采量大,但利用率仅10%左右,造成了大量的尾矿堆放。尾矿成土生态工程可借助人为干预加速尾矿成土过程,促进自然风化作用对铝土矿尾矿的转化,使其成为利于植被和微生物生存繁殖的类土基质,这将有助于消除堆积的铝土矿尾矿带来的生态风险。

首先需要综合考虑尾矿的物理化学性质、矿物组成以及潜在的毒害物质特征,然后分阶段设定工程目标和方案。

生态工程初期,在原理上需要充分利用极端耐性微生物的生理活动,改善尾矿的极端理化性质;

中期考虑不同植物−微生物联合并结合不同工程管理措施,充分利用耐性植物和微生物驱动的生物地球化学过程改善尾矿类土基质的物理结构、化学性质和生物活性,提高尾矿类土基质的肥力和生态功能;

后期,综合利用生态学原理在类土基质中构建多样性的植物和微生物群落,恢复其生态功能。

尾矿成土生态工程技术的研发需要经过3个尺度的研究,即通过实验室微培养模拟研究、温室盆栽实验验证,以及大田试验验证,逐步达到技术落地的目标。目前研究以温室实验为主,缺乏长期的田间试验验证。因此,未来需要构建长期田间试验基地,在实践中验证尾矿成土生态工程技术的可行性。此外,尾矿成土生态过程中要建立完善的智能监测系统,建立评价指标体系和评估方法,对各个阶段的实施效果进行定期智能化监测和成效评估。

尾矿成土生态工程涉及各种生物和非生物因素驱动的矿物风化、有机−矿物互作、有机质动态和土壤结构形成等一系列复杂过程。需要结合实地调查、实验室和田间验证以及模型构建进行全面综合的研究。

矿物风化是土壤发生的关键过程。与此同时,尾矿中有机质的形成和固持是尾矿成土生态工程的重要部分,因为有机质一方面维持着土壤结构,另一方面作为能量来源支撑着土壤生态功能的重建。尾矿次生矿物胶和有机−矿物复合体是尾矿中土壤团聚体结构稳定的关键支撑,团聚体结构同时对保护有机质也具有重要意义。

绿色矿山是指以环境保护为核心的矿山开采和运营理念,通过采用清洁生产技术、循环利用资源、实施生态修复等措施,旨在最大程度地减少对环境的影响,促进矿山可持续发展。绿色矿山的核心是遵循可持续发展原则,通过环境友好、资源节约、社会责任和生态修复等措施,实现矿山开采和运营的可持续发展目标。

绿色矿山建设主要包括低碳技术工艺装备升级改造、矿坑污染防治,以及矿山地质环境恢复治理、土地复垦、恢复植被等生态修复工作。尾矿成土生态工程的实施有助于采后矿山的环境恢复和土地治理,符合绿色矿山建设的核心理念。随着公众环境保护意识的提高和政府对环境保护工作的重视,将尾矿成土生态工程纳入绿色矿山建设既符合政策法规的要求,也有利于企业的合规经营和可持续发展。

矿山公园是绿色矿山建设的一个重要方面,通过将废弃的矿山区域转化为可供公众休闲、娱乐和教育的开放空间的做法,实现矿山资源的可持续利用和生态环境的恢复,进一步降低环境保护工作的成本,优化土地利用模式,为当地社会经济的可持续发展提供新的机遇。尾矿成土生态工程是矿山公园建设的前提,能够实现原位生态重建,减少尾矿修复对外来土壤的需求,进一步降低尾矿修复的成本。

鉴于此,未来的研究需将尾矿成土生态工程有机纳入绿色矿山和矿山公园建设体系中,为实现矿业、环境、社会及经济的可持续发展和和谐共生奠定基础。

尾矿成土生态工程作为矿山生态修复的关键新兴技术,展现出在尾矿资源化利用和生态修复中的重要价值,是推动绿色矿山建设的重要抓手。在绿色矿山建设与矿山公园开发的背景下,尾矿成土生态工程不仅有助于解决矿区生态退化问题,还为构建可持续的矿业生态系统提供了理论支撑与实践依据。随着技术理念和修复实践的发展,相信尾矿成土生态工程技术将在提升矿区环境质量、推动资源循环利用方面发挥更为关键的作用。

内容为【科技导报】公众号原创,欢迎转载

白名单回复后台「转载」

精彩内容回顾

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的研究成果、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、科技新闻、科技评论、专稿专题、综述、论文、政策建议、科技人文等。