全球技术浪潮奔涌,赛道却悄然分野! 当人工智能重构生产、量子计算叩响未来、低空经济开辟疆域,中国与海外在新兴技术的布局逻辑与发力重心,正呈现出日益鲜明的“战略分水岭”。是“场景驱动”深耕应用,还是“基础创新”引领突破?是“政策先行”整合资源,抑或“市场主导”激发活力?这场关乎未来产业话语权的竞逐,其核心差异不仅体现在技术路线的选择,更深植于产业生态的构建逻辑与发展哲学的迥异。本文拆解分析国内外在AI、量子、新能源、先进制造等重点前沿领域的关注焦点与差异化路径,为同仁提供未来格局的“启示录”,文章内容仅限本号研究分析,如有不全之处,仅供参考。

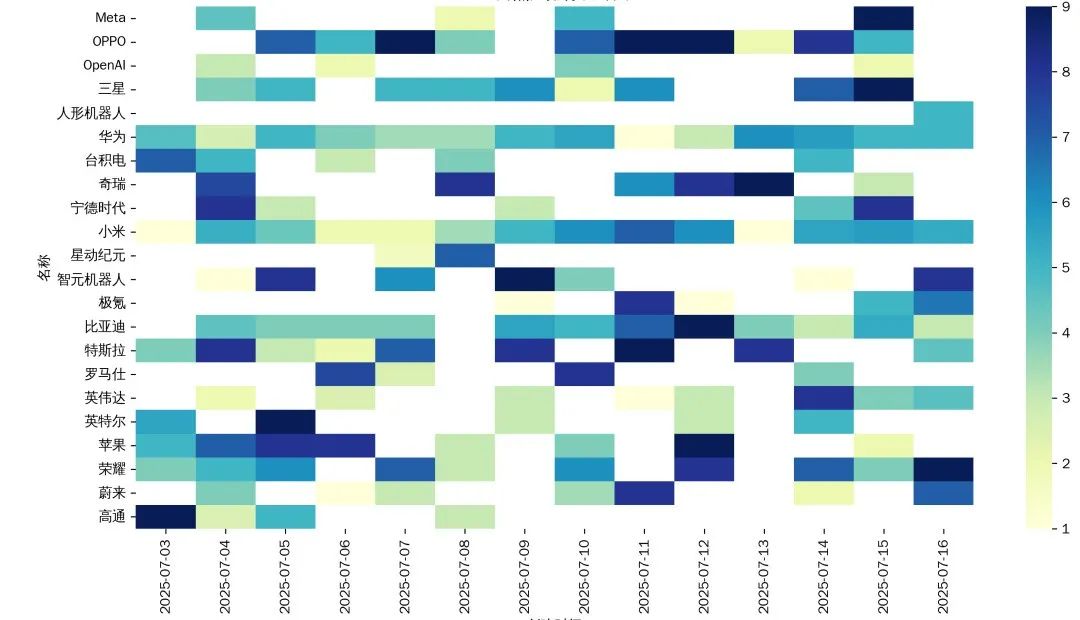

以下为最近两周新兴技术产业在技术领域、厂商、热门话题的热力排行统计情况(数据来源于科技区角https://www.x-techcon.com/)

01

人工智能领域:战略布局与技术路线对比

全球人工智能产业已从技术验证阶段进入规模化应用攻坚期,各国在技术路线、政策支持和产业化路径上呈现出显著差异。根据哈佛大学贝尔弗中心《2025全球关键和新兴技术指数报告》,美国、中国、欧洲形成全球AI第一梯队,但发展侧重点各有不同:美国凭借私营企业生态(Anthropic、OpenAI等)保持领先,2023年AI领域私人投资额达中国的9倍,新增初创企业897家,持续吸引全球顶尖人才。政策上采用“技术引领优先”策略,NIST将“参与标准开发”作为核心任务,重点布局人工交互、网络安全等9大领域;中国则以“场景驱动”为特色,依托全球最大的L2级辅助驾驶渗透率(超50%)和DeepSeek、阿里巴巴等头部模型企业,推动AI与制造业深度融合。2025年行业格局从“百模大战”向 “六小虎”集中(阿里、DeepSeek、字节等),技术重点转向后训练优化与推理效率提升。政策上通过《国家新一代人工智能标准体系建设指南》等文件构建标准体系,但地方政策仍多停留在目标设定阶段,措施不够具体;欧盟采取“伦理与规则先行”路径,通过《人工智能道德准则》《可信赖AI评估清单》等强化监管,注重标准化活动的治理效应,但资本分散限制了产业化速度。

核心差异点与产业影响:

技术路线:美国专注基础模型创新(如GPT-5、Grok3),中国聚焦场景适配(如DeepSeek-R1的后训练优化),欧盟强调可信AI框架;

产业转化:美国依托企业联盟快速商业化,中国通过“AI+制造”赋能传统产业,欧盟受严格监管拖慢应用落地;

算力生态:美国控制全球98%的GPU市场,中国在封锁下加速国产替代(华为昇腾910C),但先进制程和生态构建仍存差距。

(表示全球主要经济体人工智能领域发展策略对比)

02

新能源与低碳技术:产业化路径差异

2.1 氢能:从国家战略到落地模式的分化

全球氢能产业正经历从“概念热”到“落地攻坚”的转型,超过50个国家将氢能纳入国家战略,但发展路径呈现明显区域特色:

美国以技术突破为核心,重点发展固体氧化物电解池制氢(SOEC)技术,利用核电站余热提高效率,通过《通胀削减法案》提供补贴,但私营资本与氢能长周期特性存在冲突;

(图示美国《通胀削减法案》)

日本专注供应链标准制定,突破液氢储运技术,构建洲际氢氨供应链,意图抢占基础设施标准话语权;

欧盟通过碳边境调节机制(CBAM) 倒逼绿氢需求,但面临政策周期与产业周期脱节问题,2025年2月欧洲最大加氢站运营商H2 Mobility关闭德国22座加氢站,暴露了基础设施超前但需求不足的结构性矛盾;

中国凭借规模优势加速成本下探,2024年绿氢制备端成本降至27元/千克,占全球清洁氢产能的65%。政策上将氢能纳入《能源法》管理,但应用场景仍集中于化工原料替代,交通领域以重卡示范为主,尚未形成消费端拉动。

(中国首部能源法今年1月1日实施)

2.2 锂电:应用场景拓展驱动技术迭代

中国在全球锂电市场占据绝对主导地位,2023年电池总产量达1705 GWh(美国仅93 GWh),占全球锂离子电池出货量的80%。新兴应用场景如eVTOL(电动垂直起降飞行器)、人形机器人等正推动技术向高能量密度、高安全性演进:

固态电池成为竞争焦点:亿纬锂能计划2026年实现全固态电池工艺突破;容百科技开发出适配硫化物固态电池的8系/9系正极材料;孚能科技第二代半固态电池能量密度超330Wh/kg,将于2025年量产;

多场景需求爆发:GGII预测2030年eVTOL、机器人、工程机械、电动船舶锂电池需求将分别达30GWh、100GWh、100GWh、160GWh,倒逼材料体系革新。

美国通过《两党基础设施法案》加速本土布局,电池工厂增至34家(2023-2024年投资430亿美元),并构建“矿产安全伙伴关系(MSP)”保障供应链,但短期内难以撼动中国在制造规模和原材料提炼上的优势。

(表示锂电新兴应用场景需求与技术响应(2025-2030))

03

先进制造与未来交通:场景驱动与生态构建

3.1 智能制造:规模优势 vs 软件定义

在先进制造领域,中国以35%的全球制造产出占比领先(美国约12%),在工业机器人部署、电池生产、光伏制造等领域形成集群优势。2023年工业机器人部署量与全球其他国家总和相当,体现出自动化转型的规模效应。但美国在“软件定义制造”(Software Defined Manufacturing)等新模式上具备创新优势,通过生成式AI优化生产工艺和供应链管理,推动柔性制造升级。中国制造企业在设备联网率和数据利用率上仍有提升空间。

(图示中美制造业500强企业数量对比)

3.2 低空经济:中国试点突破 vs 美国技术卡位

低空经济作为新兴领域,各国发展策略差异显著:

中国以政策开放为先导,湖南省成为全国首个全域低空空域管理改革试点省,中南大学联合产学研机构启动“低空经济产业创新发展战略研究”,聚焦北斗数智基础设施和政策创新;

(图示中国低空经济政策布局)

美国凭借LEO卫星网络占据空域管理技术高地,SpaceX星链已部署6764颗卫星,2024年有300余颗支持D2D(设备到设备)通信卫星运行,为低空通信导航提供支撑;

(图示SpaceX星链部署)

应用场景方面,中国优先发展物流配送、农业植保等实用型场景,美国则探索空中出租车(eVTOL)等前沿模式,Joby Aviation等企业已获FAA适航认证。

3.3 智能汽车:电动化成熟与智能化竞速

中国在电动汽车领域实现换道超车,2025年上半年新能源汽车销量达693.7万辆(渗透率44.3%),并加速向智能化进阶:

(图示上汽零束SOA平台)

技术渗透:L2级辅助驾驶渗透率超50%,泊车辅助驾驶在中高端车型渗透率超20%,预计2025年城市NOA(导航辅助驾驶)渗透率将突破20%;

产业生态:华为、Momenta等科技公司与车企形成“整零深度绑定”模式,推动电子电气架构向中央计算平台升级;

出海战略:智能化出海面临网络安全、数据合规等新挑战,正处于“关键窗口期”;

美国以创新体系见长,特斯拉FSD已迭代至V12版本,但量产车型渗透率落后于中国。欧盟则受限于严格的隐私法规(GDPR),延缓了车端数据采集与应用。

04

量子与太空技术:投入机制与目标差异

4.1 量子技术:国家主导 vs 私营创新

量子技术处于产业化前期,但已成为大国竞争的战略制高点:

(图示中美在量子芯片领域博弈)

美国构建了活跃的私营生态,拥有约300家初创企业和320家投资者,私营融资达37亿美元。技术优势集中在量子计算硬件和算法设计,劳伦斯利弗莫尔国家实验室在可控核聚变领域实现能量净增益突破;

中国采取国家战略主导模式,政府投入达150亿美元(美国联邦投入40亿美元),在量子通信和传感领域表现突出,如2024年成功完成在轨量子通信技术测试。专利和论文数量占全球22.8%(美国21.3%),但私营资本参与度低(仅2.55亿美元);

欧盟通过“量子旗舰计划”整合区域资源,注重产学研协同,但在成果转化和商业应用上滞后于中美。

4.2 太空技术:公私合营 vs 自主可控

美国依托高效的公私合营模式保持领先,SpaceX主导商业发射市场,实现火箭可回收和低成本入轨,星舰(Starship)计划支撑月球基地和火星探索;

中国在国家航天局统筹下推进空间站建设、月球采样返回等重大项目,2025年启动“下一代自主可控太空平台”研发,聚焦新材料、新工艺突破;

竞争焦点转向反卫星技术与在轨服务,中美俄均在发展卫星捕获、碎片清理等能力,太空安全博弈加剧。

05

关注重点与差异化特征

5.1 产业转化与生态构建差异

典型案例:

中国依托“北斗规模化”和低空基础设施,优先发展物流无人机等实用场景;

美国通过“商业储备制造网络”(CRMN)实现民用产线快速切换至国防需求;

德国以《技术主权计划》构建电池-机器人-工业4.0创新链,降低对亚洲供应链依赖。

5.2 创新机制与政策工具差异

中国:集中资源攻关“卡脖子”领域

采用“揭榜挂帅”机制推动生物制造、具身智能等未来产业;

设立千亿级产业基金(如广东AI基金),但基础研究投入仍低于欧美。

美国:市场导向的私营创新生态

风险资本主导技术转化(如量子领域私营融资占比超70%),国防项目(如EWAAC合同)吸纳初创企业。

欧盟:区域协同与规范输出

通过“量子旗舰计划”整合跨国资源,以GDPR、CBAM等规则塑造全球技术伦理框架。

对中国的启示:

强化基础研究与生态开放:需突破GPU/光刻设备等硬科技瓶颈,避免“应用强、基础弱”的失衡;

平衡监管与创新:借鉴欧盟标准制定经验,但需防止过度监管拖慢产业化(如低空经济试点经验);

探索新型研发机制:推广“民企参与政策设计”模式(如福建十五五规划),激活私营资本投入长周期领域。

长按二维码识别关注