在嵌入式开发中,实时时钟(RTC)是个不可或缺的模块,尤其在需要精确计时或日历功能的场景下,比如智能电表、车载设备甚至航天器。今天咱们就来聊聊微控制器内置RTC的那些技术细节。

RTC的核心任务

RTC的本质是个专门用来数秒的定时器,核心任务就是以1秒为单位稳定计时。别看这功能听起来简单,实际要求可不低:高精度和不间断运行是RTC的灵魂。举个例子,智能家居设备得靠RTC知道现在是早上7点该开窗帘,还是晚上10点该关灯;工业设备可能需要RTC来记录运行日志的时间戳,精确到秒甚至毫秒。

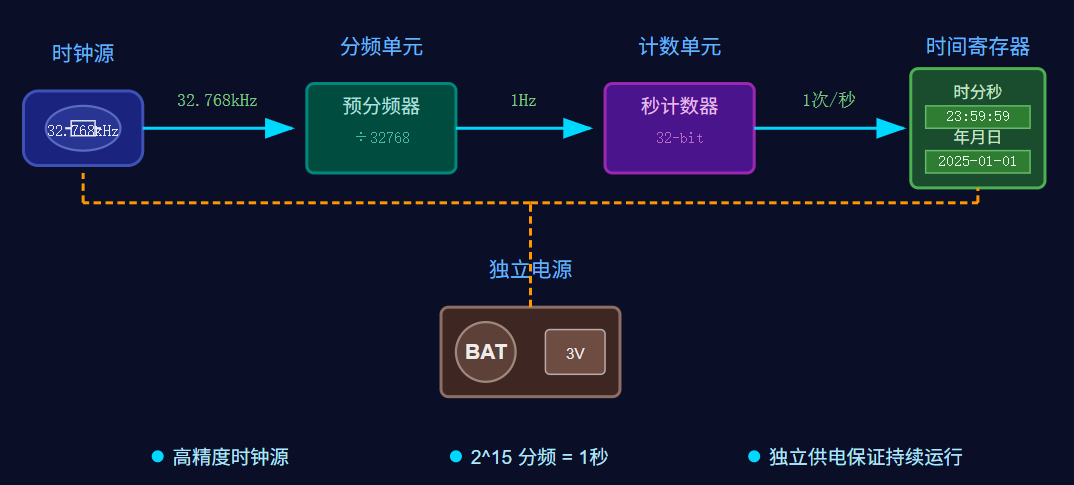

RTC的硬件结构通常包括以下几个关键部分:

时钟源:一般用32.768 kHz的晶振,因为这个频率通过2^15分频正好得到1秒的时基。很多RTC还支持外部高精度时钟源,比如温度补偿晶振(TCXO),这在需要极高精度的场景下特别常见,比如GPS设备。 预分频器:负责把32.768 kHz的时钟信号分频到1 Hz,也就是每秒一个脉冲。 秒计数器:通常是32位甚至更长的寄存器,记录从某个起始点(比如1970年1月1日,俗称“纪元”)开始的秒数。 专用电源引脚:RTC通常有独立电源输入,哪怕微控制器其他部分掉电,RTC也能靠电池继续跑。这点在低功耗设备里尤其重要,比如你家智能手表总不能一没电就忘了时间吧。

有些高级点的RTC还会内置专门的寄存器,直接记录时分秒和年月日,省得软件再费劲去算。不过也有不少简易RTC只提供秒计数,时间和日期全靠软件自己折腾。

精度问题

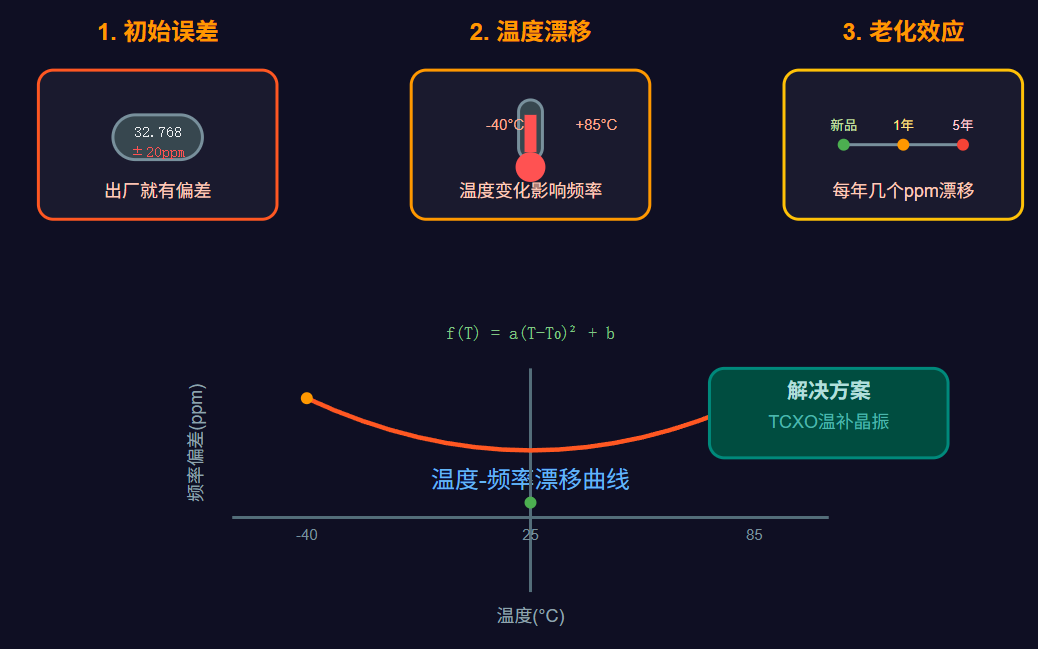

RTC的精度全看32.768 kHz的时钟源,而晶振是这里面最容易出岔子的家伙。影响晶振精度的三大元凶分别是:

初始误差:晶振和电路板刚出厂时,频率就不可能完美是32.768 kHz,总有点偏差。 温度漂移:温度一变,晶振频率就跟着晃悠,典型曲线是个二次方程,国内很多板子用的是普通晶振,温度一高就跑偏。 老化效应:晶振用久了,频率也会慢慢漂移,每年几个ppm(百万分之一)的误差看似小,积少成多可就头疼了。

举个例子,1 ppm的误差听起来微不足道,但一年下来就是30秒的偏差。想想你家智能电表要是每年多跑半分钟,计费得多不靠谱?所以高精度场景下,TCXO这种带温度补偿的晶振就成了香饽饽。

好在晶振的温度漂移规律是已知的,用二次方程就能建模。实际开发中,一般会在出厂时测好初始误差,再结合板载温度传感器的数据,动态调整RTC的计时逻辑。比如有的系统会通过软件定期校准,把累计误差控制在合理范围内。

调整RTC时间的两种方法

RTC的时钟跑偏了怎么办?这里有两种常见方法来校准时间:

方法一:动态调整预分频器

假设RTC的晶振跑得略快,每秒实际只有0.9999秒,长期累积误差会很可观。一种办法是让预分频器偶尔多计数几个周期,比如每隔4秒把分频系数从32,768改成32,781,相当于偷偷加点时间。这种方法的好处是调整幅度小,秒与秒之间的变化几乎察觉不到,特别适合需要平滑过渡的场景。

不过这招有个前提:RTC得支持可调预分频器,还得有额外的寄存器来存特殊分频值和调整间隔。硬件支持不够的话,软件工程师得自己撸代码实现,调试起来有点烧脑,但效果确实优雅。

方法二:直接跳秒

如果RTC的预分频器不给力,那就只能用更粗暴的办法:软件一直盯着累计误差,等误差攒够整整1秒时,直接在秒计数器上加减1秒。比如计数器本来该从100251跳到100252,软件一看误差够了,就直接跳到100253。

这方法简单粗暴,兼容性强,任何RTC都能用。但缺点也很明显:调整时秒计数器的跳跃会比较大,某些对时间连续性敏感的应用(比如日志系统)可能会不爽。

防黑客的RTC

RTC在某些场景下还得防黑客,尤其是涉及计费或安全认证的系统。比如共享单车的计费系统,RTC要是被恶意篡改时间,可能就白送用户好几小时的骑行时长。

很多芯片在设计时会用上一些防黑套路,比如RTC带了专用寄存器,支持永久锁定关键配置。一旦锁死,时间相关寄存器就改不了,除非整个芯片复位。这种设计能有效防止恶意代码或外部攻击篡改时间。

还有些高端设备会加上入侵检测机制,比如检测外壳是否被打开,或者用加密算法保护时间数据的完整性。这些招数在物联网设备里越来越常见,毕竟时间数据一旦被搞乱,后果可不是闹着玩的。

时间和日期

RTC的秒计数器跑起来后,怎么变成人类能看懂的时分秒和年月日?有些RTC直接在硬件里集成了专门的计数器,自动维护小时、分钟、日期甚至闰年逻辑,省心省力。但更多的低成本RTC只提供秒计数器,时间日期全靠软件来算。

嵌入式开发常用标准C库的time.h来处理时间逻辑。核心是time()函数,它返回从纪元(1970年1月1日)开始的秒数。工程师通常得写个get_time()函数,专门从RTC的秒计数器里读数据,剩下的时间转换就交给time.h库去搞定。

这套方案挺常见,用软件维护时间逻辑虽然灵活,但得小心32位计数器的极限——到2038年1月,32位秒计数器会溢出,导致时间归零,这就是大名鼎鼎的Y2038问题。

说个真实的惨痛案例:NASA的深冲击号探测器,2013年突然失联,官方分析可能是因为RTC用的是32位计数器,以0.1秒为单位计时,结果计数器溢出直接让飞船失控。这事告诉我们,设计RTC时得把系统寿命考虑长远点,32位计数器不够用就上64位,省得后患无穷。