中国企业,正积极投身“全球企业”这一长期命题。

出海的市场规模持续扩张。海关总署发布的数据显示,2025上半年中国出口总值达13万亿元人民币,创下历史同期最高值,同比增幅7.2%。商务部数据显示,2025第一季度中国全行业对外直接投资409亿美元,同比增长6.2%。

出海的营收贡献在持续提升。据证券时报统计,2024年A股公司海外业务营收突破10万亿元,相比十年前增长2.8倍;2024年A股公司海外业务占总营收的比例达到14.28%,创历史新高,与十年前相比,占比提升4.65个百分点。

中国企业出海,正站在破局的关键节点。一方面,市场上普遍认为出海赛道拥挤不堪,传统模式逐渐式微;另一方面,与成熟全球化企业相比,中国企业又蕴含着无限潜力。

此外,世界也在发生着变化。地缘政治、技术迭代、经济周期……多方因素影响下,谁也没办法确定,过去的方法论,在当下是否能够延续成功。

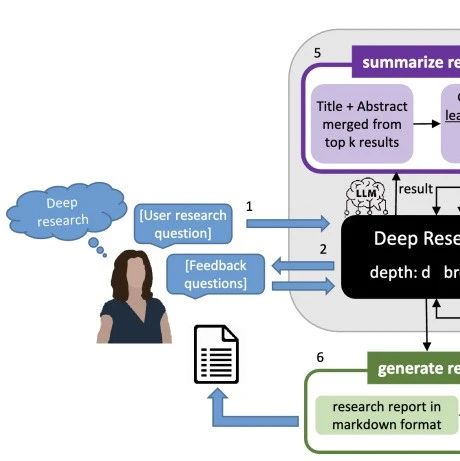

在此背景下,36氪启动了East Forward 2025出海全球化创新系列名册评选,旨在探寻前行者的宝贵经验,挖掘创新者的商业智慧,为更多出海企业提供新的思路与方向。

入选的人物与企业的全球布局策略,正勾勒出中国企业在下一阶段全球化进程中的共同特征与深层逻辑。在评选过程中,我们观察到,当前中国企业出海全球化的核心已不再仅仅是”走出去”,更在于能否“留下来”与“融进去”。

驱动这一转变的不再是单一要素的红利,而是技术、组织与市场战略的系统性演进。从“货物出海”迈向“价值出海”,中国企业正借助产品创新、本地化重构与能力输出,不断融入全球产业与消费体系。

一个显著趋势是,中国企业出海正逐步从“制造”迈向“智造”。众多入选企业集中在智能制造、自动驾驶、AI等技术赛道,展现出从“规模优势”向“技术优势”的转变。与依赖本土流量红利或供应链成本优势不同,这些企业更注重凭借核心研发能力切入全球产业链的关键环节。

值得注意的是,这类企业的“全球化起点”并非都在中国。部分技术类出海企业一开始就选择在海外设立研发机构,借助国际化团队,贴近终端用户快速验证模型能力,并在合规框架内营造高容错的测试环境。它们走的是典型的“原生全球化路径”,而非“先本土、后全球”的传统扩张模式。

与此同时,出海企业的“本地化”适配也在发生深刻变革。过去,企业谈及“本地化”,往往局限于渠道建设、客服翻译和营销文案。如今,创新者们的本地化已从“市场层面”延伸至“组织层面”。

在入选企业中,超过三分之二选择在海外设立本地运营团队和决策前置中心。有的企业将供应链、客服、销售与产品管理团队设在当地城市,有的企业直接将海外市场负责人纳入核心管理层,提升其话语权。

这一趋势不仅体现在技术类企业中,消费领域也呈现出类似的发展逻辑。它们不再单纯依靠成本优势或单一渠道扩张实现全球化,而是围绕“品牌力+供应链+本地适配”的组合拳,真正打通从“制造”到“消费”的全链条。

与此同时,内容型企业也在加速探索可持续的全球布局。越来越多的企业逐渐摒弃“流量导出”模式,转而专注于构建长期可持续的本地内容生态;部分企业甚至设立“内容前哨站”,以本地原创的方式参与文化叙事结构的构建。

可以说,中国企业出海全球化已步入一个需要重构能力的时代。“产品输出、投资输出、价值(技术+内容)输出”的三重驱动,构成了这一轮中国企业出海全球化进程的结构性支撑。

作为观察这些变化的切入口,36氪发起的 East Forward 2025 出海全球化创新系列名册,正是一个极具代表性的观察样本。它并不试图直接给出答案,而是提供方向指引:什么样的路径具有可复制性?什么样的创新能够在变化中找到确定性?

领航人物:

从跨越市场到重构体系

“领航人物”代表着当下中国企业全球化进程中,最具系统治理能力的决策者群体。他们出海并非依赖单点优势,而是通过在组织、治理、产品等层面进行结构性优化,构建出真正具备全球经营能力的中国企业样本。

在企业模式上,越来越多的出海企业已构建起从战略规划、品牌建设到ESG履责的海外管理体系。它们不再依赖单一营收来源或产品优势,而是倾向于建立“多极市场+多元业态”的业务组合。不少企业已在各自赛道成为全球有力竞争者,并且在规则制定、产业链协作中掌握主动权。

创新人物:

需求导向与快迭代并行

创新人物聚焦于“机会结构”,即在全球市场中探寻尚未被满足的用户需求、信息差或分发缺口。他们通常更强调速度、产品力与跨语境迭代能力。

这类出海实践的重点不仅在于规模,也在于模型的可复制性:产品从一开始就面向全球用户设计,组织结构扁平,决策更贴近市场一线。从一个国家成功验证后,迅速横向拓展,再通过平台或内容生态扩大服务范围,具有鲜明的“原生全球化”特征。

创新企业:

中国出海版图中的新引擎

如今,出海企业的特性呈现出行业性集中。第一类是技术驱动型企业,聚焦于AI算法、智能硬件、机器人控制、软件服务等关键技术模块的全球化应用,开始在全球产业链中担当重要的“技术基石”角色。

第二类是消费类与柔性制造赛道中的品牌出海企业。它们依托中国的供应链优势,在海外构建“前端品牌+后端制造”的闭环,成为中国智造的崭新名片。

第三类是文化与内容产业企业,以游戏、IP、短剧、AI视频生成工具等形式,向全球输出内容创作能力。与早期的“中文内容搬运”策略不同,这类企业已开始深度参与本地叙事逻辑的构建,以适应当地用户的内容偏好。

无论身处哪个赛道,这些企业都有一个共同特质,即不再满足于外贸代工、跨境电商等传统路径,而是在自身领域充分发挥优势,积极拥抱海外市场,最终实现本地化扎根。