这会儿,老板在会议室里拍桌子:"我们的用户增长到底怎么样?销售额为什么下滑?"

市场部说:"我们新增用户5万,增长很好啊!"

销售部说:"我们这个月成交额2000万,比上月还高呢!"

财务部说:"可是我们的净利润在下降,成本控制有问题。"

三个部门,三套数据,三种结论。老板一脸懵逼,到底听谁的?这就是没有统一数据指标体系的企业现状。就像三个盲人摸象,每个人都觉得自己摸到的是真相,实际上谁都没看到全貌。

数据指标体系到底是什么?

很多人把数据指标体系想得太复杂,其实它就像人体的神经系统。

你的大脑需要知道身体各个部位的状况:心跳多少次、体温多少度、血压是否正常。企业也一样,需要一套完整的"神经系统"来感知业务的每一个脉搏。

这套系统有三个核心要素:

维度:就是你观察业务的角度。时间、地域、用户、产品,就像你用不同的镜头看同一个世界。

汇总方式:数据怎么算出来的。求和、平均、计数,每种方法都有它的用途。

量度:用什么单位衡量。金额、数量、比率,选错了单位,结论就南辕北辙。

举个例子,"月度华东地区女性用户美妆产品购买金额"这个指标,月度是时间维度,华东地区是地域维度,女性用户是人群维度,美妆产品是品类维度,购买金额是量度,求和是汇总方式。

看起来复杂,其实就是把业务拆解得更精细,让每个数字都有明确的含义。

为什么企业都在拼命建指标体系?

答案很简单:活下去。

现在的商业环境变化太快了。昨天还是风口的行业,今天可能就凉了。企业如果没有敏锐的"嗅觉",很容易就被市场淘汰。

我见过一家传统零售企业,疫情期间线下门店关闭,但他们早就建立了完善的数据指标体系,实时监控线上线下的销售数据、用户行为、库存状况。当线下销售断崖式下跌时,他们立刻调整策略,加大线上投入,不仅没有倒闭,反而逆势增长。

而另一家同行,平时只看财务报表,等发现问题时已经晚了,现金流断裂,最终破产。

数据指标体系就是企业的"雷达系统",让你提前发现机会和风险。

而很多企业建指标体系就像装修房子,什么都想要,最后搞得乱七八糟。

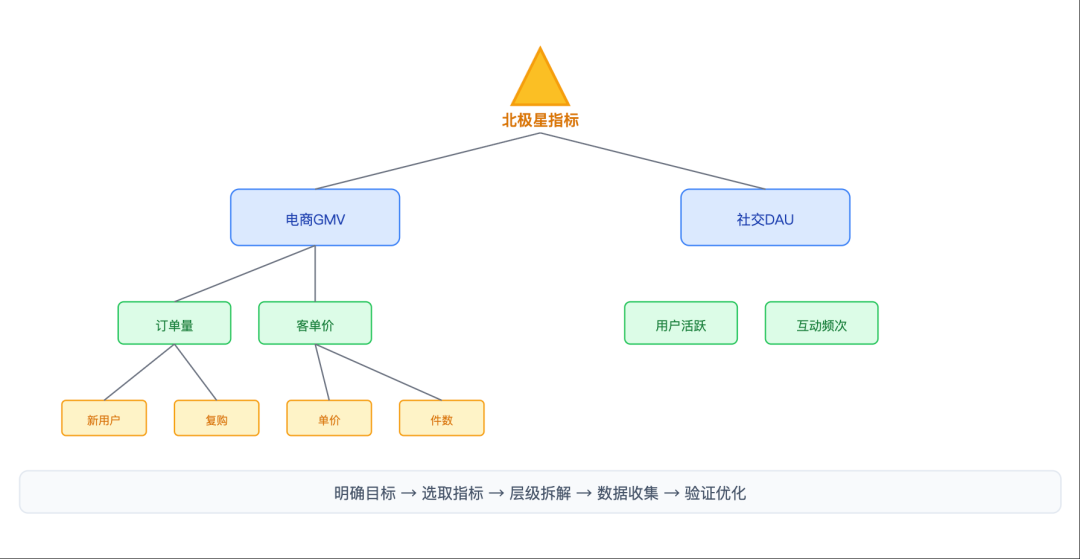

正确的做法是先找到你的"北极星指标"。

什么是北极星指标?就是最能反映你业务本质的那个数字。

电商平台的北极星指标是GMV(总交易额),因为这直接关系到平台的商业价值。

社交平台的北极星指标是DAU(日活跃用户数),因为用户活跃度决定了平台的生命力。

在线教育平台的北极星指标是完课率,因为这关系到教学质量和用户满意度。

找到北极星指标后,再层层拆解。

GMV可以拆解为订单量×客单价,订单量可以拆解为新用户订单量+老用户复购订单量,客单价可以拆解为单品平均售价×人均购买件数。

就像搭积木一样,一层一层往下拆,最终形成一个完整的指标树。

建好了就万事大吉?想得美!

很多企业花了大价钱建指标体系,结果发现80%的报表没人看,投入产出比极低。

为什么?因为他们忽略了最重要的一点:指标体系是活的,需要持续优化。

业务在变,市场在变,指标体系也要跟着变。去年有用的指标,今年可能就过时了。

我建议企业建立"指标生命周期管理"机制:

观察期:新指标先试用3个月,看看是否真的有用。

正式期:确认有用的指标正式纳入体系,定期维护更新。

废弃期:使用频率低于5%的指标直接淘汰,避免资源浪费。

还要建立指标价值评估体系。

每个指标都要回答一个问题:它为业务带来了什么价值?如果回答不出来,那就是无用指标。

结语

数据指标体系不是技术问题,是管理问题。

它考验的是企业对业务的理解深度,对未来的判断能力,对组织的协调水平。

在这个数据驱动的时代,没有指标体系的企业就像盲人开车,看起来在前进,实际上随时可能撞墙。

而那些建立了科学指标体系的企业,就像装了GPS的司机,不仅知道自己在哪里,还知道要去哪里,怎么去。

这就是差距。

你的企业,准备好了吗?

如有内容涉及违规侵权,请联系圈主处理,感谢 🙏🙏

🔗 扫描下方二维码  备注【DA】加入【大数据AI智能圈】学习交流👇

备注【DA】加入【大数据AI智能圈】学习交流👇

往期推荐

点击下方蓝字关注智能圈