“编者按:OpenAI 携 gpt-oss 重磅回归开源,这一标志性事件背后,能看到DeepSeek的深刻影响。翻译此文,是希望通过剖析这场罕见的正和竞争,启发读者思考。文末附原文地址。

作者:KEVIN XU

2025年8月6日

OpenAI,终于对得起它名字中的“Open”了。

就在今天,这家美国人工智能巨头发布了其备受期待的开源权重模型:gpt-oss。

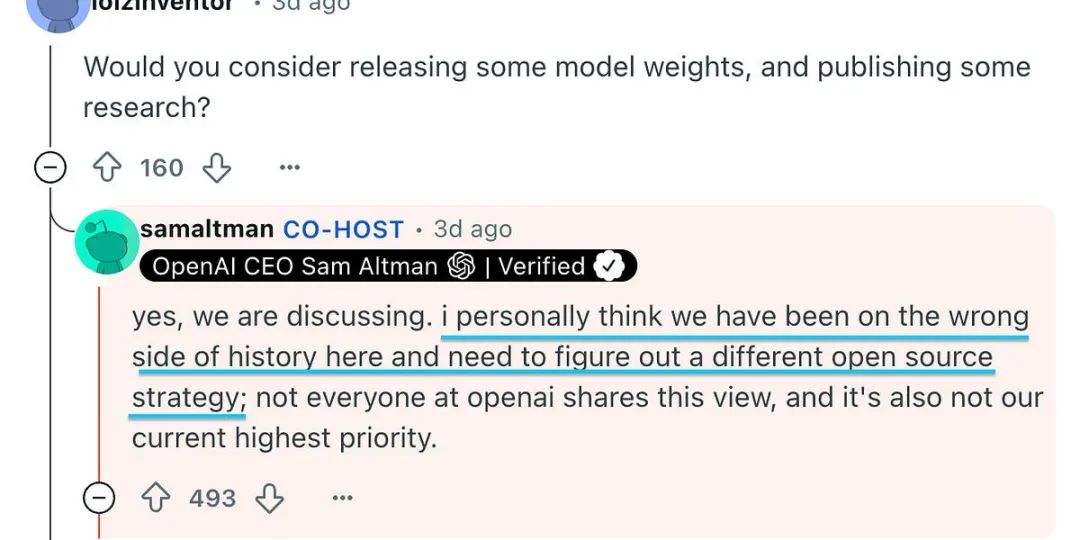

早在六个月前,其首席执行官萨姆·奥特曼就在 Reddit 的「问我任何事」活动中预告了此事。他当时直言,OpenAI 不开源模型的行为,是站在了历史错误的一边。

确实,在 ChatGPT 横空出世之前,OpenAI 曾频繁地开源其模型与研究,那时的它,更配得上开放之名。

OpenAI 能重回开源轨道,本身就是一个值得欢迎的信号。

但有趣的是,gpt-oss 这款推理模型的开源方式,与 DeepSeek-R1 可以说是如出一辙。

正是 DeepSeek-R1 为 gpt-oss 铺平了道路。没有前者的探索,就不会有后者如今的呈现方式。

一脉相承的开放路径

两款模型的开源方式有着诸多惊人的相似之处,让人不禁看到一种清晰的传承脉络。

首先,是毫无保留的宽松许可。

gpt-oss 采用了 Apache 2.0 许可证,而 DeepSeek-R1 则使用了同样宽松的 MIT 许可证。这意味着,任何人几乎可以不受限制地使用它们。

作为对比,阿里的通义千问模型也采用了 Apache 2.0 许可;而 Meta 的 Llama 模型则带有附加条款,其应用产品的月活跃用户一旦超过 7 亿,就必须申请商业许可。

简而言之,gpt-oss 和 DeepSeek-R1 一样,是真正纯粹的开源软件,没有任何附加的企业限制。

其次,是彻底透明的思维过程。

两款模型都选择完全公开其思维链(CoT)——即模型在得出答案前的完整内部推理过程。

这在业界是一项重大举措。尽管 OpenAI 最早推出了推理模型 o1,但 DeepSeek-R1 才是第一个彻底开放思维链的模型,并因此瞬间赢得了用户的青睐。

无论在何种场景下,展示完整的思考过程都能迅速与用户建立信任。这是 DeepSeek-R1 带来的一项意义深远、却又未被充分讨论的用户体验革新。

起初,OpenAI 等美国实验室并不愿意公开思维链,他们视其为核心知识产权和宝贵的数据,担心被竞争对手通过蒸馏技术利用。

在 DeepSeek 引爆全球开源市场的时候,OpenAI 还曾指责其窃取模型能力,但最终不了了之。

后来,行业风向转变,AI 智能体成为价值创造的主流。智能体需要自主完成复杂的多步任务,因此,展示每一步行动以获取用户信任,变得至关重要。

正因如此,被誉为专为智能体任务设计的 gpt-oss,也几乎必须像 DeepSeek-R1 一样,展示其完整的思维链。

第三,是超越模型本身的工具生态。

两者的开放性不仅限于模型本身,还延伸到了周边的关键工具。

OpenAI 开源了其模型训练所用的分词器 o200k_harmony。DeepSeek 此前也开源了自己的分词器,以及一系列开发库和工具。

开源工具至关重要,它能帮助开发者社区学习、复现、定制和优化模型训练的全流程,从而大幅提升工程效率、降低成本。

当然,在工具开放的彻底性上,DeepSeek 仍领先一步。但 OpenAI 此举已明确表明,它决心在开源世界展开全方位竞争,而不仅是模型本身。

最后,连宣传的套路都如出一辙。

更有趣的是,两款模型在宣传上打马虎眼的方式都惊人地相似。

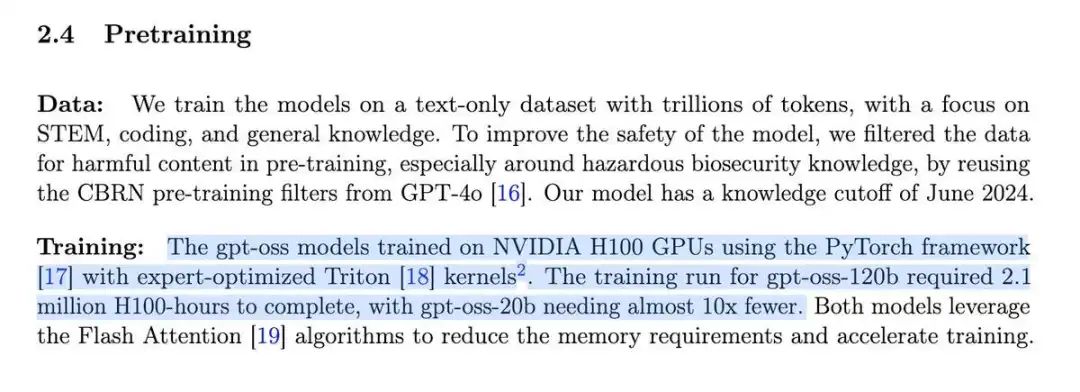

gpt-oss 的模型卡片声称,其 1200 亿参数的大版本仅用了 210 万 H100 GPU 小时来训练。这几乎可以肯定是误导性的,因为它忽略了最终训练运行前投入的海量准备工作和资源。

这种误导,与 DeepSeek 当初声称仅用 266 万 H800 GPU 小时训练 R1 的做法如出一辙——当时那则消息曾让英伟达股价单日暴跌 17%。

“我们越是竞争,就越是相像。

请来更多这样的正和竞争

关于性能,我会等待 Artificial Analysis 和 LMArena 等独立基准测试平台的评估结果再做评判。

但事件背后更宏大、更深刻的叙事,远非一两个基准测试所能涵盖。

(更新:Artificial Analysis 的后续评测显示,gpt-oss-120b 是美国最强的开源模型,但在智能程度上仍稍逊于 DeepSeek-R1 和通义千问3 235B,其主要优势在于效率。)

毫无疑问,DeepSeek 的出现,切实地推动了 OpenAI 走向更彻底的开放——这是 Llama 都未曾做到的。

gpt-oss 中有 DeepSeek-R1 的影子,这并非坏事。

这恰恰是开源精神的完美体现:前人栽树,后人乘凉,在良性的正和循环中不断累积、共同进步。

这堪称中美技术竞争中一个罕见——甚至可能是唯一——的正和博弈案例。

一个国家的创新成果,催化了另一个国家的同类创新,其最终受益者不仅是两国,更是全球整个科技行业。就我个人而言,我由衷欢迎这样的竞争。

长久以来,太多的中美技术竞争都聚焦于从对方手中夺走什么:知识产权、芯片、半导体设备、稀土……不胜枚举。

尽管部分限制源于合理的国家安全考量,但这种不断升级的、时常盲目的零和思维,最终导致了一个怪圈:

赢得胜利的不是最顶尖、最有竞争力的技术,而是最能煽动恐惧、制造不确定性和怀疑论调的声音。

让最好的开放技术胜出,而不是最骇人听闻的恐慌。

当梁文锋和萨姆·奥特曼能够在开放的舞台上,为全球所有开发者公平竞争时,整个世界都将因此受益。

p.s. 这篇文章是由 gpt-oss 通过在我的笔记本电脑上进行本地部署进行校对的。

原文地址:https://substack.com/inbox/post/170218355

一键三连「点赞」「转发」「小心心」

欢迎在评论区留下你的想法!