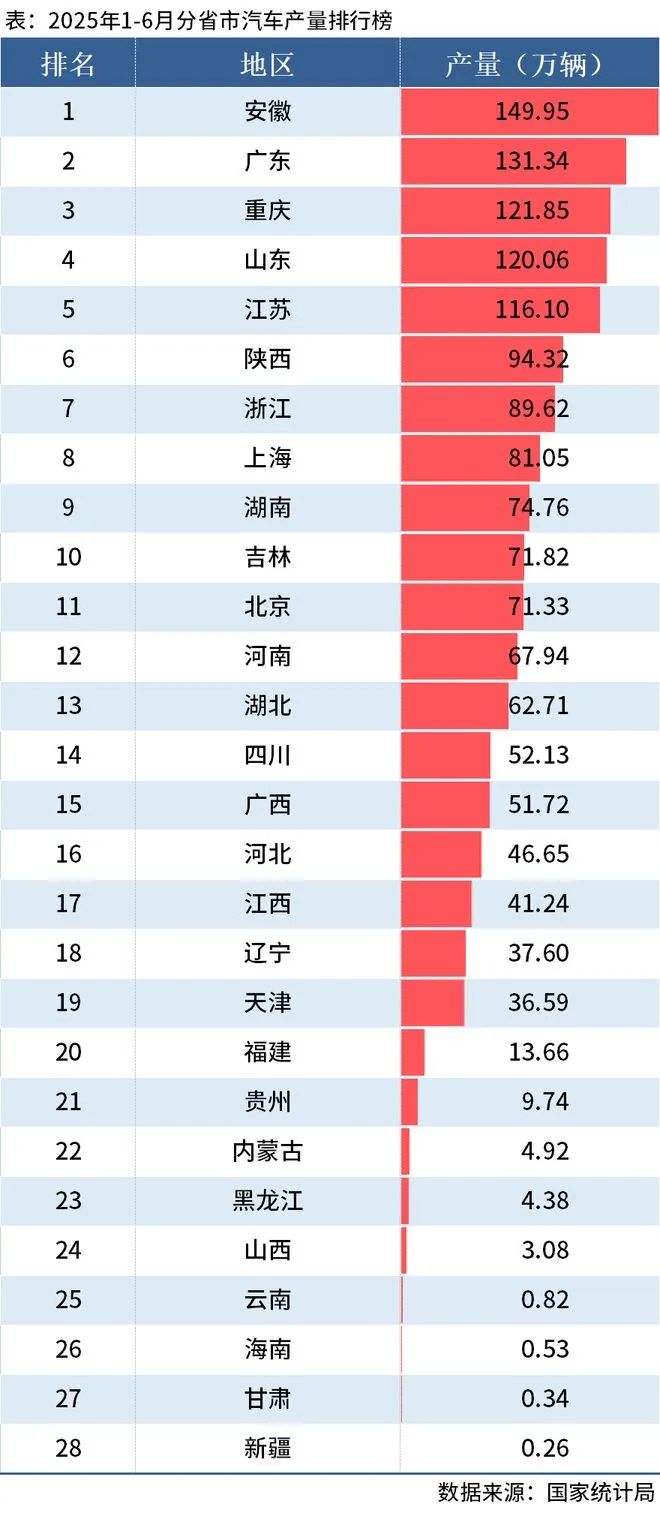

中国汽车产业格局迎来历史性转折。安徽省统计局数据显示,2025年上半年全省汽车产量达149.95万辆,超越广东(131.34万辆),终结了广东自2016年以来连续近十年的“中国汽车第一大省”纪录。这一变化既源于国家统计局统计口径的调整,更折射出安徽在新能源汽车赛道上的超前布局与产业升级成果。

统计口径调整,比亚迪产量归属成关键变量

2025年起,国家统计局将汽车产量统计方式由“企业法人所在地”调整为“生产地统计”。此前,比亚迪等车企在安徽的产量被计入总部所在地广东,而调整后,安徽本地生产的车型产量正式归属当地。以比亚迪合肥基地为例,其2024年95万辆的新能源汽车产量不再纳入广东统计,直接推动安徽总量攀升。

新浪财经报道指出,其实在2025年1-4月,安徽就以99.31万辆的产量跃居全国第一,同比增速达30.19%,与广东的产量差从1-2月的6.83万辆扩大至14.91万辆。同期广东产量同比下滑38.08%,新能源汽车产量更同比骤降60.7%,凸显出传统燃油车收缩与产能外迁的趋势。

安徽深耕新能源汽车,打造全产业链闭环

安徽的崛起并非偶然。自2020年起,安徽在新能源汽车领域展开密集布局。

无论是2020年“抄底”蔚来,2021年比亚迪合肥基地落地,还是2023年江淮汽车与华为签署合作协议,形成“合肥-芜湖”双核驱动格局。都形成了产能爆发,新能源汽车产量从2020年的10.5万辆飙升至2024年的168.4万辆,四年增长15倍,2025年上半年达61.33万辆,登顶全国第一。

更可喜的是,制造业的入驻还带来了产业链协同。除了集聚7家整车企业外,还有3000余家规上限上零部件企业,覆盖整车制造、“三电”(电池、电机、电控)、“三智”(智能驾驶、智能座舱、智能网联)、销售维保、回收利用等环节的全产业链生态。其中,动力电池企业如国轩高科、智能驾驶如埃泰克、整车制造包括蔚来、奇瑞等,形成全链条。

合肥以江淮、比亚迪、蔚来等整车企业为核心,新能源汽车产量从2021年的14.5万辆跃升至2024年的135万辆;芜湖贡献全省46.2%的汽车产量,凭借奇瑞汽车的全球影响力,2024年汽车出口量占全省近80%;蚌埠在车载显示、电池领域实现突破,形成“多点支撑”的产业生态。此外,宣城、马鞍山等地也在细分领域形成特色产业集群,如宣城的汽车零部件产业年产值超850亿元。

安徽省副省长何树山曾表示,安徽对十大新兴产业成立工作专班,推动新能源汽车产能在2025年达到目前的6倍,这一目标正随比亚迪合肥基地的扩产加速实现。

产业格局重构:从“总量竞争”到“质量跃升”

尽管广东2024年汽车产量仍达570.74万辆,但安徽的登顶与广东的调整,标志着中国汽车产业从“规模扩张”向“质量升级”转型。安徽省发改委数据显示,2025年1-4月,安徽新能源汽车产量占全省汽车总产量的50%,且通过长三角一体化战略,与上海、常州等地形成“4小时产业圈”,加速技术协同。

业内专家认为,统计口径调整虽为短期变量,但安徽的产业布局更具长期示范意义。正如“三里河”工作室所言,安徽的突围印证了“敢于拥抱变革、全力押注未来”的区域,能在时代更迭中抢占先机。

此外,湖南和河南等中部省份的汽车产业也在快速攀升。湖南汽车产量达到74.76万辆,由去年第18位冲进全国前十;河南汽车产量67.94万辆,从第17位提升至第12位。一趋势与比亚迪在长沙、郑州的基地投产密切相关,也反映出中部地区通过土地、政策红利吸引头部企业投资的战略成效。

传统汽车强省则面临转型压力。吉林、湖北等老工业基地因合资品牌转型缓慢,汽车产量排名持续下滑。而北京、江苏等省份则依托小米汽车、理想汽车等新势力崛起,试图在智能化赛道上抢占先机。