打胜仗下好先手棋

抢占先机、拔得头筹尤为重要

在区域经济博弈中

决定其胜负的关键变量是什么?

其核心竞争制高点究竟在哪儿?

毫无疑问,未来产业是重要一环。

毫无疑问,未来产业是重要一环。

作为推动区域经济增长和竞争力的战略支点,未来产业如同一个精密的齿轮系统,既驱动着技术创新的传动轴,又咬合着人才集聚的链条,牵动了资本流向、政策倾斜与城市能级的整体跃升。这点在2025年城市间的产业布局上,得到充分体现。

在上海张江科学城,生物医药、人工智能、集成电路三大先导产业蓄势待发;观深圳,这座创新之都正在空天技术、6G通信、脑科学与类脑智能等前沿领域秣马厉兵;再看合肥这匹科创“黑马”,前瞻布局量子信息、人工智能、低空经济、生物制造,一体化推进创新研究院、中试基地和产业园建设等,发展势头强劲。

既是百舸争流,如何破局拔得头筹比面上撒网更为关键。技术如何攻关、产业方向如何选择、市场如何打开……科大硅谷战略发展中心从一张未来产业成熟度图谱里觅得答案。

一张产业成熟度图谱

解码未来增长极

未来产业有界定标准吗?

至少在业界,一直没能达成共识

产业界普遍认为,未来产业是由前沿技术驱动、处于孕育萌发阶段或产业化初期的前瞻性新兴产业。核心特征集中体现为战略性、原创性、颠覆性和不确定性。

当前,未来产业各类新兴技术发展日新月异,百花齐放。根据工业和信息化部、教育部、科技部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,未来产业可分为未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向。

为了全面扫描六大产业方向各细分赛道的发展情况,我们采用定性定量研究相结合的方法,从市场规模(X轴)、技术成熟度(Y轴)两大维度,绘制出了一张未来产业成熟度图谱,并将其划分为萌生、培育、发展和成熟等阶段,聚焦重点赛道提出针对性发展建议,以帮助人们更好地评估和判断其发展潜力和投资价值。

(注:市场规模与技术成熟度均为2023年全球数据,气泡大小代表产品市场规模,气泡越大,市场规模越大,气泡越小,市场规模越小)

图谱中,X轴代表全球市场规模(单位:亿美元)。其中,生物育种全球市场规模660亿美元,位居榜首,发展势头强劲。紧随其后的是生物基材料(414亿美元)、智能驾驶(270亿美元)、激光制造(216亿美元)。值得注意的是,薄膜太阳能电池(139亿美元)、eVTOL(电动垂直起降飞行器,125亿美元)等领域虽技术成熟度不一,但均已突破百亿美元市场规模,未来发展潜力巨大。

Y轴代表技术成熟度。根据对行业现状的深入调研及专家分析研判,我们采用百分制对技术成熟度进行量化评分。结果显示,卫星互联网、高性能碳纤维、第三代半导体、智能驾驶和超导材料五大领域表现突出,评分均超过50分,展现出较高的技术成熟度和广阔的市场应用前景。

为了进一步将未来产业细分赛道归类,我们引入美国国家航空航天局(NASA)在20世纪70年代为衡量航天技术项目研发进展所采用的产业成熟度(Industry Maturity Levels,IML)这一概念,重点把握从技术、制造、产品、市场到产业的发展成熟规律,将未来产业生命周期划分为萌生、培育、发展和成熟四大阶段。一般认为,处于培育期及更高阶段的技术成果,已具备一定的实用价值。

在上述未来产业成熟度图谱24个未来产业细分赛道中,处于萌生阶段的产业有13个,处于培育阶段的产业有10个;只有1个产业(智能驾驶)进入了更高的发展阶段,成为率先突破技术临界点,成功唯一迈入规模化商用阶段的领跑者。整体而言,绝大多数产业成熟度处于萌生阶段和培育阶段,而进入发展的产业数量偏少。

“兵家必争之地”

锚定技术制高点

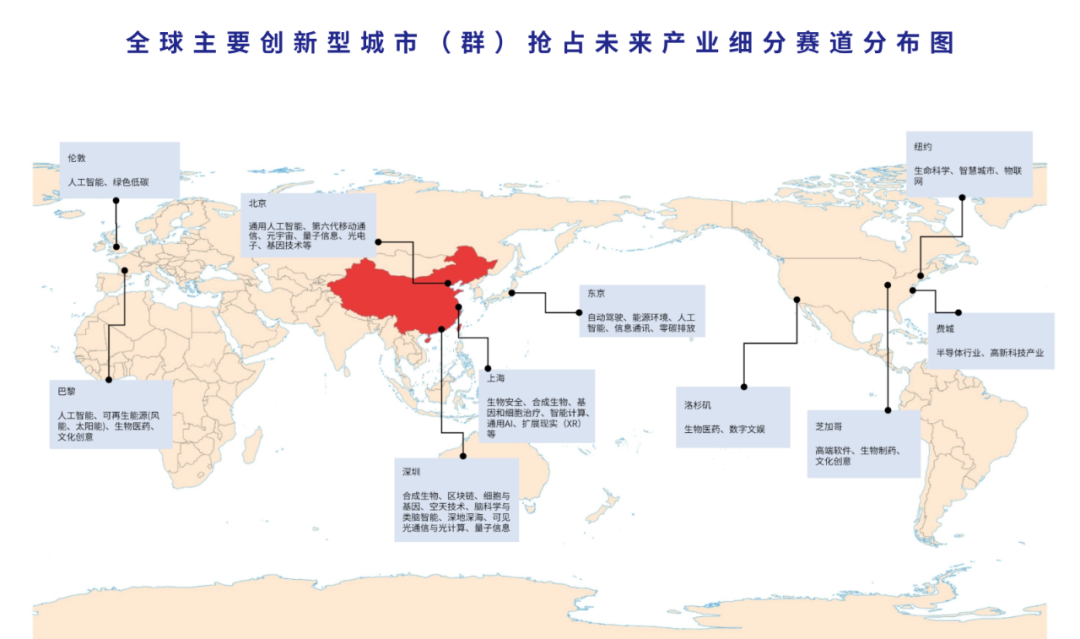

如今,全球未来产业方兴未艾,各国纷纷加紧布局人类“梦想清单”。他们或成立专门机构预判未来产业技术方向,或组织政府部门、科研机构、行业协会、企业等研判未来产业技术路径,未来产业六大赛道正在上演一场关乎人类文明进程的“史诗级对赌”。

近年来,量子科技产业虽尚处萌生阶段,却一度成为“兵家必争之地”。据国际权威科技咨询机构ICV TA&K数据显示,截至2024年底,全球现有量子核心企业(上游企业428家+中游软硬件厂商约380家)总数近千家,中美两国占比约50%,形成双强格局。

当前,美国正在加速布局量子计算、量子通信、量子传感三大领域。而中国已在量子通信、量子计算和精密测量领域形成技术闭环,涌现了多个全球“第一”——如世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”、世界首条千公里级量子保密通信干线“京沪干线”、全球首条量子芯片生产线等。

量子科技产业领域技术突破虽频频出圈

但目前发展仍面临众多制约瓶颈

↓↓↓

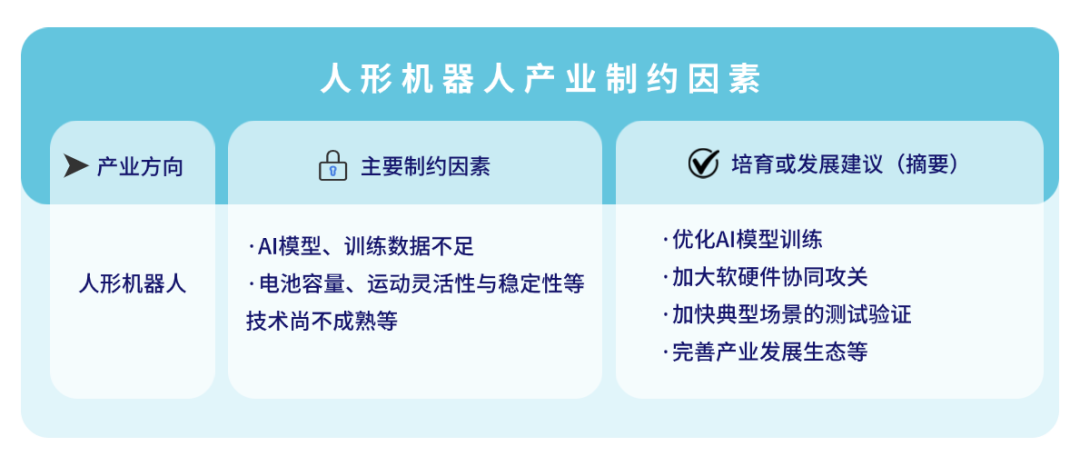

另一个尚处于萌生阶段但又备受关注的产业方向便是——人形机器人。从整体规模上看,中国高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台,市场规模63.39亿元。高盛预测,到2035年全球范围内人形机器人市场规模有望达到1540亿美元。

当前,各国科技巨头已相继宣布推出多款人形机器人,例如特斯拉发布“擎天柱”(Optimus)二代人形机器人,已应用在特斯拉工厂,进行电池的分拣训练。独角兽企业Figure AI通过OpenAI大模型赋能人形机器人,推出Figure 02机器人,能完成叠衣服、餐桌清理、购物袋包装等相对复杂任务。杭州宇树推出的Unitree H1、Unitree G1人形机器人性能佳、价格低,可用于工业、家庭服务等多重场景。

近年来

人形机器人正以超出预期的速度

渗透到人类生产与生活的核心场景中

但其发展仍面临诸多因素限制

↓↓↓

未来产业的“未来”

我们该如何破局?

除了量子信息、人形机器人等细分赛道,新时期培育未来产业要想贯通“实验室-生产线-市场化”的全链条转化路径,我们总结出了以下四点打法:

聚焦重点细分赛道

聚焦重点细分赛道

由于未来产业方向是持续动态调整的,各细分领域发展速度也并非同步。打造未来产业瞭望站,利用人工智能、先进计算等技术精准识别高潜能未来产业,评估细分领域产业成熟度,增加具有潜力的新领域和删减未成功产业化的旧赛道,至关重要。

优化产业区域布局

优化产业区域布局

以未来产业先导区建设为抓手,引导地区合理化布局。同时,发挥各地区未来产业产业链差异化优势,引导和鼓励各地区通过共建协同创新平台、联合培养高端人才、促进成果异地转移转化等方式,积极开展区域间未来产业合作。

加快行业应用示范

加快行业应用示范

提升未来产业技术和市场接受度,培育典型案例,包括标志性产品、领军企业、典型应用场景,扶持一批行业级、场景级系统方案供应商,建设一批覆盖研究开发、中试验证、场景应用等全链条的成果验证及转化平台等。

健全容错纠错机制

未来产业伴随高风险和不确定性,需建立鼓励创新的项目选题和评审机制,形成政府、市场、社会多方参与的容错纠错机制。

发展壮大未来产业

既是一场时不我待的“竞速跑”

也是一场旷日持久的“马拉松”

既要快人一步、抢占先机

也要持之以恒、久久为功

(注:本文所有图表均来自科大硅谷战略发展中心与中关村产业研究院共同研究的《未来产业布局及路径选择》课题)

专栏由科大硅谷战略发展中心打造,厚植科大硅谷创新基因,依托中国科大前沿科研优势与国内顶尖智库资源,聚焦科技体制机制改革、战略新兴产业及未来产业培育等领域,开展从理论创新到实践落地的系统性研究,旨在以前瞻性洞察求索科技产业融合发展的“奇点时刻”。