1978年,在原国家计量总局局长李乐山的直接领导下,一批满怀推动计量学科发展热情的专家,从四川迁往杭州,将三线建设精神从中国计量科学研究院分院持续赓续至我国首个计量专业学校的建设,光阴流转,后改建为如今的中国计量大学。

为推动我院与中国计量大学战略合作的落地生根见效,促进院校文化共建,8月10日至12日,中国测试杂志社专程前往杭州,专访了曾从中国计量科学研究院分院(中测院的前身,以下简称“分院”)分迁支援中国计量大学建设的部分老专家。

回望历史:

计量火种的两度迁徙

基地旧景

上世纪60年代,他们响应国家“三线”号召,从北京来到大邑,把一批重要的基标准安全护送至鹤鸣山,以“舍小我,成大我”的精神驻守祖国大后方,铸就了西南计量科学的摇篮,为国家战备作出重要贡献。随着计量事业的现代化建设逐步推进,计量人才培养提上议程。1978年至1982年间,以罗祖洪、刘民德为代表的13户28人又一次从大邑迁往杭州,亲历了中国计量大学“白手起家”的关键历程。

人才技术传递:

从科研一线到学校教育的星火燎原

从大邑的科研实验室到杭州的教学课堂,这场跨越1600公里的技术与人才传递,始终带着“接地气”的实干底色。

罗祖洪曾任分院党委常委兼政治处主任,后为计量专科学校筹建核心骨干,将西南山沟的计量实践经验融入杭州办学体系,奠定学校发展基础;陆美雅用黑白相机记录下分院发展的珍贵历史印记。

罗祖洪、陆美雅夫妇

刘民德始终牢记“听党话、跟党走”的初心,在艰苦的环境中,他用心钻研计量技术,悉心摸索人事管理办法,将淬炼的坚韧与奉献精神融入学校办学理念和教学,让红色基因代代传承。

刘民德

提及在分院的十年,崔尚志与张仁娟记忆深刻。那时大家团结协作,在科研探索中留下坚实足迹。这份刻在骨子里的团结与韧劲,未随环境变迁而褪色,在后续学校工作中持续发光。

崔志尚、张仁娟夫妇

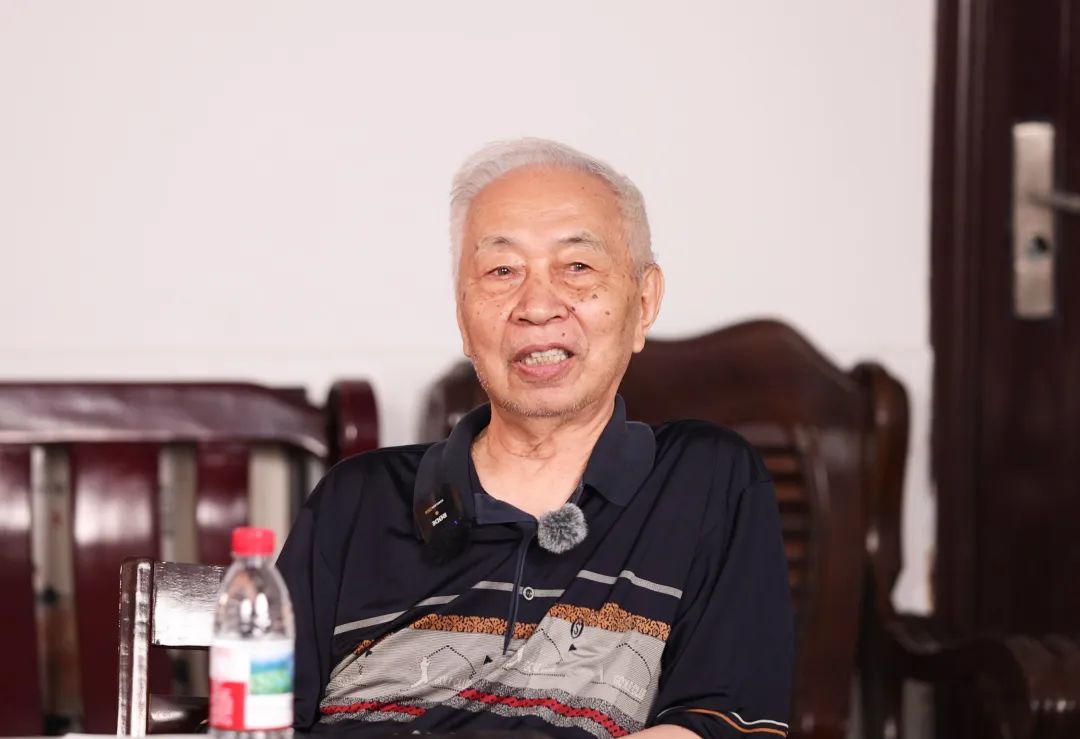

王景元娓娓道来分院7号楼里的奋斗故事,往昔拼搏片段与艰辛皆未外言,妻子张玉英也将不易藏于心底。1982年,他怀赤诚赴杭州,打破理论壁垒,将实操技术带入课堂,为学生搭建知识到实践的桥梁。

王景元、张玉英夫妇

徐根生从航天部门投身分院建设,凭借深厚的技术攻克振动台焊接等关键工艺难题,以严谨工匠精神深耕科研;陆慕英则在分院温度实验室潜心研究,科研成果显著,后将经验转化为教学资源,培育200多名专业人才,为计量领域输送骨干。

徐根生、陆慕英夫妇

作为新中国计量发展历程的亲历者与贡献者,周嘉龄始终牵挂着计量工作的未来走向,用行动诠释着对行业的深厚情怀。王素珍从科研岗转向讲台,“摸着石头过河”反复试讲,把中温计量的一线操作细节转化为教材里的生动案例。

周嘉龄、王素珍夫妇

他们不仅传递技术,更延续着艰苦奋斗、无私奉献的精神品质。这种“从实践中来,到实践中去”的教学模式,让计量人才培养始终扎根行业需求,为国家输送了一批又一批能动手、懂原理的专业力量。

祝福箴言:

笔墨寄情,寸心牵念

分院的晨霜暮雪早已刻进老专家们的生命记忆,四川成为他们超越地理概念的“第二故乡”。

专访间,这份深沉的牵挂化作滚烫的祝福。罗祖洪以饱蘸深情的国画笔法创作《吉利图》:图中荔枝饱满红艳,寓意“励志奋进”;鸡群羽翼丰满、神态祥和,暗含 “吉庆有余”,笔锋间尽是对后辈 “承续初心、再创佳绩”的期许。

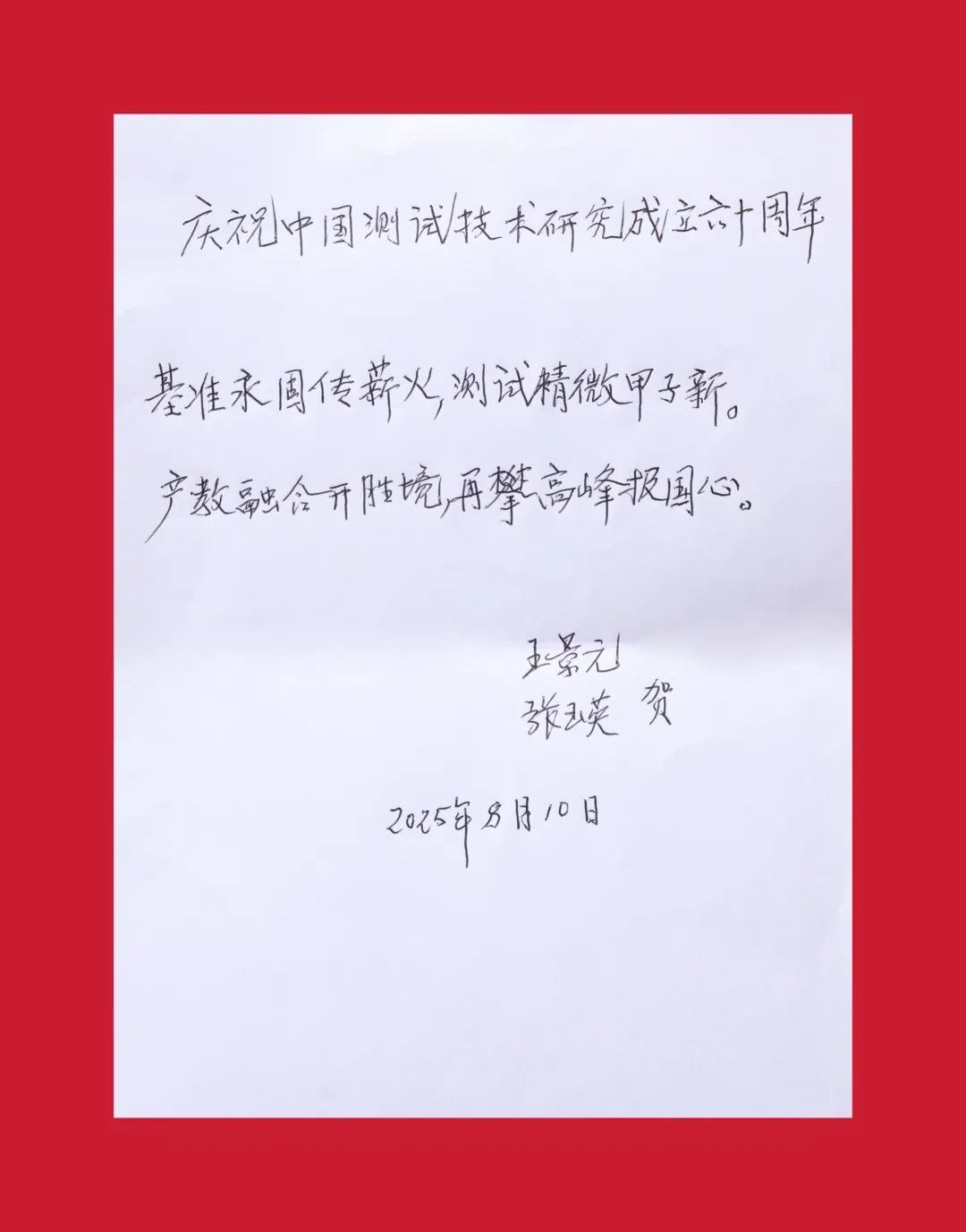

王景元与张玉英夫妇提笔赋诗,将毕生坚守与未来期盼凝于字句。既道尽对中测院守护计量基准、传承三线精神的肯定,更寄望后辈以更高远的追求续写报国华章。他们把最珍贵的情感,永远留在了这片奋斗过的土地上。

共绘新篇:

让三线精神在新时代生长

半个多世纪后的今天,中测院与中国计量大学两地的计量事业仍在续写着“三线”时期的协作基因。当年从大邑到杭州的老专家们,早已为两地埋下合作的种子。

如今,这份期许正在变为现实。双方已就创新研究平台、科学研究、人员互派互访、人才培养、计量文化建设等方面达成战略合作,为加快推进国家先进测量体系建设,服务国家和地方经济社会发展发挥更重要作用。

从大邑山沟里的干打垒到杭州校园里的教学楼,从守护基标准的实验员到培养栋梁的教书匠,老专家们用两次迁徙、一生坚守,诠释了蕴含浓厚家国情怀的计量初心。我们将带着相通的文化脉搏,在新时代又一次出发,向着中国计量事业更高标准、更精测量永恒奔赴。

特别感谢

中国计量大学对外联络处、离退休处、宣传部

《中国测试》杂志社【供稿】

推荐阅读

【科技动态】

【走进基准故事】

【科普动画】