在电子电路设计中,晶振(晶体振荡器)是个特别重要的小玩意儿,它就像一个“节拍器”,给整个电路提供稳定的“心跳”信号。不过,你可能发现,有时候晶振旁边会多一个1MΩ的电阻,而有时候又没有。这个1MΩ电阻到底有啥用?为啥有的电路需要,有的不需要?该怎么选呢?今天咱们就来好好唠唠这个事儿。

一、为啥有的晶振电路有1M电阻,有的没有?

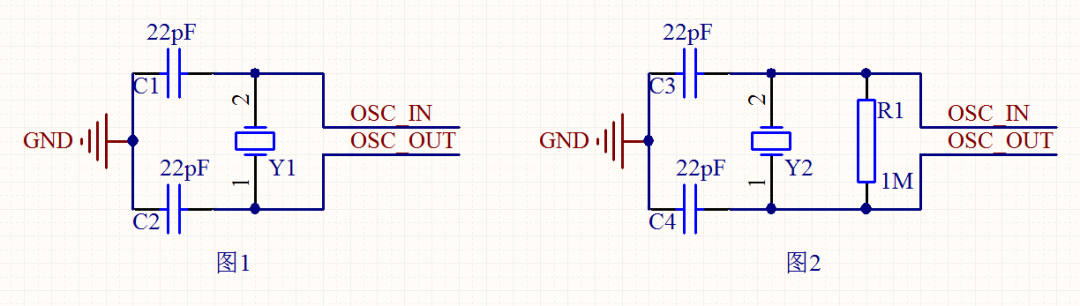

在实际的产品设计中,晶振电路通常有两种情况:

图1展示了一个简单的晶振电路,里面没有1MΩ的电阻。这种电路通常用在芯片内部已经自带了反馈电阻,或者在环境条件较为稳定的情况下,不需要额外的电阻来帮助起振或稳定振荡

图2展示了一个带有1MΩ电阻的晶振电路。这种电路通常用在需要额外稳定性支持的场景,比如低温环境下,或者晶振质量一般的情况下。

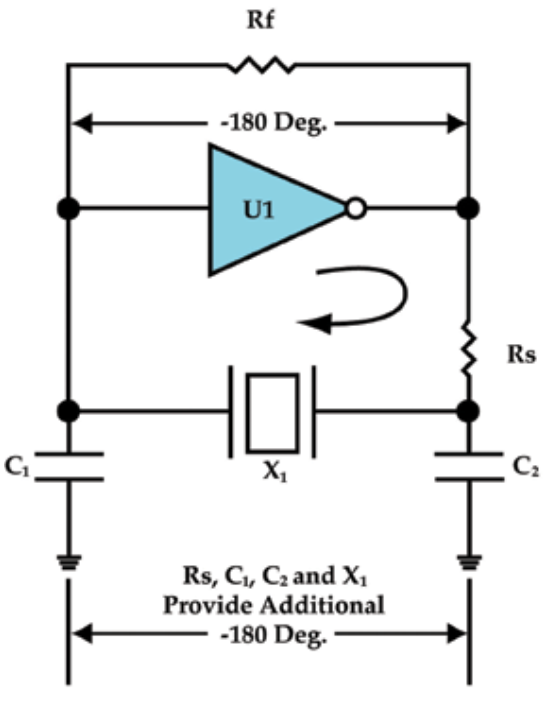

二、皮尔斯振荡器(Pierce Oscillator):晶振工作的原理

普通石英晶振能够正常起振,靠的是一个叫皮尔斯振荡器的电路。这个电路很简单,由一个反相器、一个电阻、晶振和两个电容组成,如下图3所示。

图3

皮尔斯振荡器之所以被广泛应用,是因为它工作起来特别稳定。为了让它稳定工作,需要满足两个条件:

环路增益的乘积必须等于或大于1

这就好比推秋千,每次推的力量(增益)必须足够大,才能让秋千持续荡起来。环路周围的相移必须为零或2π(360°)的任何整数倍

相移就好比信号的“步调”,必须对得上,才能让振荡持续下去。

图4

如果反相器U1提供-180°相移,那么其他组件需要再提供-180°相移,才能凑够360°,让振荡持续。

如果U1提供-185°相移,其他组件就会自动调整,提供-175°相移,总之就是得凑够360°。

三、反馈电阻Rf的作用

在图2的电路中,那个1MΩ的电阻就是反馈电阻Rf。它的作用主要有两个:

1. 让反相器工作在线性区

图5

图中阴影区域内就是线性区,是反相器的理想工作区域。在这个区域内,反相器可以有效地放大输入信号,输出电压与输入电压成比例关系。

反相器就像一个脾气暴躁的小孩,很容易就跑到极端状态(要么全开,要么全关)。反馈电阻就像一个“缰绳”,把反相器“拽”回到一个比较“温和”的状态,让它在线性区工作。这样,电路才能稳定地产生我们需要的振荡信号。

2. 提供足够的起振条件

在低温环境下,振荡电路的阻抗会变大,就像秋千的链条变长了,推起来更费劲。这时候,反馈电阻就能增强反馈信号,帮助电路更容易启动。如果产品在低温下晶振不起振,或者MCU运行不正常,很可能就是因为少了这个电阻,或者电阻的阻值不对。

四、为啥是1MΩ,而不是别的阻值?

1MΩ这个阻值可不是随便选的。如果电阻太大,反馈信号太弱,电路可能启动不了;如果电阻太小,反相器又会变得太“敏感”,容易跑到极端状态。1MΩ是一个比较折中的选择,既能保证电路稳定,又能节省功耗。Rf电阻的阻值选择满足如下的要求:

图6

五、怎么判断要不要加1MΩ电阻?

现在很多芯片(比如STM32)已经把反馈电阻集成在内部了。比如STM32的晶振电路框图如下:

图7

如果不确定芯片内部有没有集成反馈电阻,可以通过以下方法判断:

查阅芯片手册

这是最直接的方法。手册里会明确告诉你芯片内部有没有集成反馈电阻。测量反相器的输入和输出电压

在未连接外部元件(C1、C2和X1)的情况下,测量反相器的输入和输出电压:

如果电压在Vcc/2左右,说明芯片内部已经集成了反馈电阻,不需要再加。

如果电压是0或者电源电压,说明芯片内部没有集成反馈电阻,需要自己加。

六、总结

反馈电阻(1MΩ)在晶振电路里是个很重要的“帮手”。它能让反相器“听话”,帮助电路启动,还能稳定振荡频率。不过,不是所有电路都需要它。有些芯片自带了这个电阻,有些电路设计得很简单,可能就省略了。如果你不确定要不要加,可以看看芯片手册,或者用实验的方法验证一下。总之,根据实际需求来选择,才是最靠谱的。

2025-08-17

2025-08-17

2025-08-15

扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~

分享 点赞 在看❤️ “三连”支持!