在全球低空经济加速发展的时代背景下,中国正以年均28%的增速领跑这一新兴领域,预计到2030年将形成3万亿规模的产业集群。低空经济作为国家"十四五"规划重点布局的战略性新兴产业,各地正在这条万亿级新赛道上展开激烈的角逐。

武汉与合肥是长江经济带重要的两座城市,更是中部地区科技创新双引擎。当前它们正凭借各自独特的区位优势和科创资源,加入这一万亿级市场竞逐。

近两年来,从中央到地方密集出台鼓励支持低空及相关产业发展政策。不完全统计,截至2025年3月,全国22个省级行政区出台专项政策,主要包括《行动方案》和《若干措施》两类;40个城市(不含县级区划)发布低空经济专项政策,涵盖行动方案、条例、建设方案等。

1、武汉的"场景革命"政策矩阵

武汉依托"九省通衢"的交通枢纽地位和光电子产业优势,重点打造"场景驱动"模式,其2024年出台的《武汉市支持低空经济高质量发展的若干措施》也重在“场景激励”,构建了全国最完整的场景激励体系,涵盖资金杠杆、运营补贴及空域开放三大体系建设。

百亿基金群+千万级奖励:设立100亿元专项基金群,首创"以投代补,招投一体"招商模式,对新落户的eVTOL及无人机制造企业最高奖励1000万元,并对基础设施、适航认证给予高额补贴。

运营补贴:物流无人机单次飞行补贴最高达300元,2024年底累计已发放补贴2.3亿元。

空域开放:规划千条航线网络,建立全国首个全区覆盖无人机巡飞体系,为商业化试飞提供便利。

目前,武汉已实现518平方公里无人机全域监管,日均飞行架次突破500次,在武汉无人机跨区送药只需8分钟,成为全国最大的城市无人机应用示范区。此外,武汉东湖低空观光航线已进入常态化运营。

2、合肥的"技术+市场"政策逻辑

合肥作为老牌先进制造城市,在核心零部件国产化方面已取得突破性进展。该市发布的《低空经济发展行动计划》,也重在构建系统化"全链布局"体系支持框架,包括:

研发激励:对整机研发企业给予最高5000万元奖励,累计带动关键技术攻关37项;

基建先行:"天路网"计划建设200个起降点,已完成一期58个节点建设。

今年3月,由合肥市国资平台与亿航智能合资成立的合翼航空已获得中国民航局颁发的载人类民用无人驾驶航空器运营合格证(OC)。并正式以合肥骆岗公园为核心试验场,依托合肥骆岗空中交通运营中心与合肥城市空中交通枢纽港两大运营场景,探索低空经济载人eVTOL应用新生态,打造合肥市低空飞行运营示范展示窗口,引领全球低空产业快速发展。

不仅如此,合肥还通过“长三角协同”,建立区域首个低空运行管理中心,实现三省一市空域数据共享。

存量产业与增量创新的较量

低空经济产业作为战略性新兴产业,其存量企业的优化与增量创新产业关乎当下产业竞争力的提升,更决定城市未来经济新增长极的抢占。

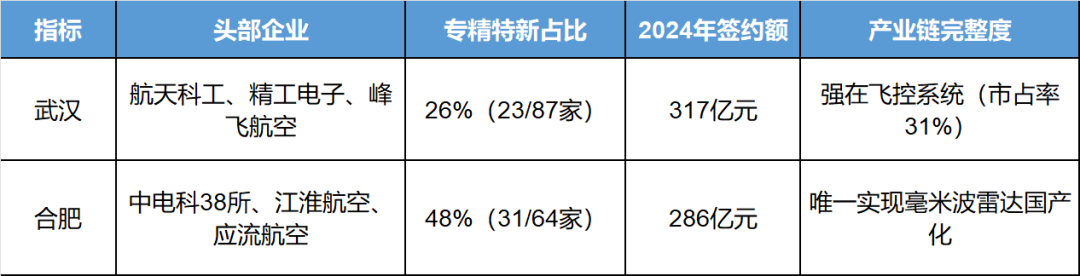

1、武汉:全链布局与链主场景化

凭借武汉尤其光谷产业集群优势,武汉系飞控系统市占率达31%。据不完全统计,武汉已聚集近200家低空及相关产业链优势企业,覆盖研发、制造、运营全链条。包括依迅北斗、普宙科技、美团无人机,以及峰飞航空(华中总装基地)、电鹰科技(涵道式飞行汽车)、中信海直等。

同时还通过投资百亿的智能集装化无人运输机项目,开发5-60吨级大型无人运输机,并以此打造千亿级产业集群。

全球首创招商新模式:汉阳区首创“低空生态中心”,整合制造、资本、场景验证(如低空消防、应急物流),推动峰飞航空eVTOL“由货到人”全场景商业化。

资料显示,汉阳造低空生态中心定位为“硬科技+资本+强场景”驱动的商业化试验场,设立2亿元低空产业基金,并将以峰飞航空为核心,引入eVTOL制造及产业链企业,推动“聚链、强基、拓景、造生态”四大行动,2035年目标年产值100亿元。而从签约到基地动工仅用了120天。

2、合肥:技术攻坚与生态协同

凭借合肥大科学装置集群效应和先进制造底蕴,合肥押宝空中交通UAM,目前,它从技术验证阶段逐步迈向商业化落地。已拥有合翼航空、零重力飞机工业、览翌航空、国轩高科、正力新能等企业,已初步形成了覆盖硬件制造、能源系统、运营服务等环节的低空初步产业链闭环。

其中,零重力飞机工业的锐翔RX1E-A电动飞机是国内唯一获民航局适航证的商用机型,实现量产交付,充电15分钟可达80%电量,续航覆盖合肥至南京往返。

在航空电池方面,正力新能研发的航空电池通过AS9100D及适航双认证,能量密度翻倍,安全冗余设计(分区供电)打破国外壁垒。

合肥还通过“铁三角”产业协同模式,即零重力(整机制造)、正力新能(电池)、辽宁通航研究院(适航设计)组成协同体,完成科研-制造-适航一体化,加速其技术转化与商业化,是典型的“中国式解法”。

此外,还积极建设国际一流无人体系试验区,探索无人机与无人车/船协同飞行,在合肥骆岗公园,分层划设600米以下空域,开通全球首条eVTOL商业化游览航线(巢湖、天鹅湖等)。

资料显示,落成于2024年5月的合肥骆岗空中交通运营中心,集文旅观光、科普研学、空中交通等多功能于一体,可运营10台eVTOL航空器,配套有综合管理中心,可存储50台eVTOL航空器,能提供高效、专业的航空器维修服务,以及便捷、可靠的航材保障服务,更是航空器售后的综合性枢纽;同年11月,占地面积1148.73 ㎡,总建筑面积1962.79㎡,可同时存放及运营10架航空器,主体建筑功能包括机库、展示区、会议室、调度中心、休息区、办公区、运检区等,集商业休闲、城市会客、低空观光旅游、低空通勤等多功能于一体,合肥城市空中交通枢纽港也正式落成。

企业竞争力分析:

核心竞争力:科研实力与转化效率

持续性的技术较量,说到底还是是人才储备的竞争。低空经济是技术密集型和人才密集型产业,对于对一座志在发展低空经济的城市而言,高校和科研院所不是“锦上添花”的配角,而是“必不可少”的战略基础设施。

1、武汉"双核驱动"

武汉大学:遥感学科全球第一,拥有低空遥感大数据中心;华中科技大学:飞行器动力系统专利数量全国第三。

目前,武汉拥有309家国家级专精特新“小巨人”企业,位列全国前列,且超七成是民营企业;在武汉,特别是东湖高新区(光谷),正积极布局低空经济等未来产业赛道,在光谷近期发布的100家“瞪羚精选”企业中,覆盖低空经济等未来赛道的企业有12家,包括已成为“小巨人”(如依迅北斗),更有高成长性的“瞪羚”企业(如电鹰科技等)。

内部人士透露,电鹰科技的技术研发团队就集结了华中科技大学、南京航空航天大学等高校的专业人才。

2、合肥"高端引进+装置赋能"

合肥则通过中国科学技术大学、中科院等权威科研院校(所)在人工智能、材料科学方面的深厚底蕴,成为培育“零重力”等低空经济企业的底气;亦成为国内唯一实现毫米波雷达国产化替代量产城市。

当前,中科大已突破5G-A通信技术,可实现无人机300公里超视距控制;其研究的未来量子通信技术可应用于无人机抗干扰系统;等离子体技术转化氢燃料将使无人机续航提升40%。

顶尖的高校和科研机构是吸引全球顶尖科学家和优秀青年的“磁石”,凭借中国科技大学,为合肥低空经济发展带来国际化的视野和智力资源。资料显示,合肥海外团队数量比武汉多37%,包括5个IEEE院士团队。

武汉与合肥凭借其独特的区位优势和科创资源,已成为中部地区发展低空经济的"双子星"。未来低空经济的竞争将是科研实力与转化效率之争,两城错位发展,共建“武合低空经济走廊”,有望进一步提升中国在全球低空经济格局中的话语权。