外界敦促苹果进行大规模 AI 收购的声浪,正变得越来越高。

这个话题在媒体和科技圈里讨论得热火朝天,各方都在分析苹果为何应该在 AI 领域搞个大动作。

我曾公开表达过一个观点:苹果并不需要急于进行重磅的人工智能收购。

因为它的七巨头同行们,已经在这波人工智能技术浪潮的狂热阶段,替它踩了不少坑。

我始终认为,苹果手握一张真正的王牌——它连接着全球数十亿主流用户,是任何技术都无法绕过的分发渠道。

对于那些大语言模型公司来说,能与苹果独特的软硬件生态系统结合,是巨大的机遇。

毕竟,苹果的生态横跨了桌面电脑、智能手机、可穿戴设备等所有主流平台。

在整个人工智能技术栈中,苹果牢牢占据了第六层,也就是应用与分发这个决定成败的环节。

这意味着,苹果有比大家想象中更充裕的时间,去思考如何将人工智能技术,以自己独特的方式,融入未来的主流应用和服务中。

必须出手的理由与现实的拉扯

但目前,外界的催促声确实越来越响亮了。

The Information 在一篇题为《苹果对大型交易的厌恶可能阻碍其人工智能的推进》的文章中,对此有详细的分析。

“苹果的竞争对手们正为人工智能交易一掷千金。

眼看这家iPhone制造商在人工智能领域步履维艰,公司内部一些高管也在力劝它,是时候该更大胆一些了。

今年夏天,投资银行家们敲开了苹果的大门,试图说服它在人工智能领域进行一次重大收购或合作。

但到目前为止,苹果的回复基本是:兴趣不大。

“在这轮人工智能热潮中,大型科技巨头里,几乎所有苹果的同行都已豪掷数十亿美元进行布局,甚至通过许可协议从初创公司挖走顶尖人才。

唯独苹果按兵不动。

纵观历史,除了少数例外,苹果一直偏爱小型收购。仅今年,它就完成了大约七笔此类交易,其中一些确实对其产品发展起到了重要作用。

文章接着分析,这种迟疑在人工智能时代可能是致命的。

“考虑到人工智能的战略重要性,以及外界普遍认为苹果已经严重落后的现状,它对大型交易的回避态度可能风险极高。

投资者和分析师们越来越焦虑,他们不断呼吁苹果必须有大动作,才能确保自己不会被时代淘汰。

其中一个变量是苹果与谷歌的复杂关系。谷歌不仅帮助苹果构建了苹果智能云服务,也是Siri语音应用背后的技术伙伴。

更重要的是,谷歌每年向苹果支付高达200亿美元,以换取其在Safari浏览器中的默认搜索引擎地位。这项合作很可能在Siri接入谷歌Gemini的交易中得到延续。

“某些外部因素可能会在短期内迫使苹果做出改变。

比如,联邦法官最快本周就会对谷歌反垄断案做出裁决。一旦裁定谷歌每年支付给苹果的200亿美元属于垄断行为,这笔交易就可能终止。

失去谷歌这个重要盟友,或许会促使苹果收购一家人工智能搜索公司来填补空缺。

可以想见,关于收购的辩论在苹果内部也异常激烈。

揭秘苹果自建大于收购的文化

收购的话题在苹果内部并非禁区。

知情人士透露,高管们讨论过的潜在目标包括OpenAI在巴黎的竞争对手Mistral AI,以及人工智能搜索引擎Perplexity。

苹果的服务主管埃迪·库伊,是公司内部最积极推动这些人工智能交易的高管。

但至今,苹果仍未扣动扳机。

苹果对大型收购的犹豫由来已久。任何一笔这样的交易都可能高达数十亿美元,但在过去二十年里,苹果的单笔收购金额很少超过一亿美元。

为数不多的例外,是斥资30亿美元收购拥有耳机和流媒体音乐业务的Beats,以及10亿美元收购英特尔的无线调制解调器业务。

即便是Beats的收购,相对于苹果的体量来说,也只是小菜一碟。

这笔钱的规模,和今天传闻中收购Perplexity所需的价格相差无几。

““苹果喜欢一切都亲力亲为,”马特·墨菲说,他曾在音乐识别应用Shazam被苹果收购时担任董事。

“他们总担心外来团队达不到苹果的标准,或是无法融入苹果的文化。”

“但这确实让人困惑,手握如此庞大的市值,他们竟然至今不愿在人工智能这个决定未来的领域里冒更大的风险。”

媒体自然也将苹果与其同行的阔绰出手进行对比。

“苹果与其竞争对手在交易上的反差极为鲜明。

例如,Meta最近投资143亿美元,获取了数据标注公司Scale AI 49%的股份,其创始人也随之加入Meta,执掌新的超级智能实验室。

上个月,谷歌也达成了一项24亿美元的协议,以获取AI编程初创公司Windsurf的技术许可,并将其核心人才悉数招入麾下。

这种“许可+雇佣”的模式已成为科技巨头的新宠,因为它能有效规避传统收购所面临的严格监管审查。

于是,大家好像都成了运筹帷幄的军师,挥霍着苹果的巨额现金,为其规划未来。

在上个月的财报电话会上,面对投资者的质询,苹果CEO蒂姆·库克也表态,公司对各种规模的收购都持开放态度。

他说,任何能加速我们发展路线图的并购,我们都非常欢迎。

然而,知情人士称,苹果已告知投行,其核心策略仍将专注于人工智能领域的小型交易。

负责公司发展的副总裁阿德里安·佩里卡,一直在主导这些沟通。

苹果对重磅交易的谨慎不无道理。大型收购后的整合常常会引发灾难,新旧团队之间的文化冲突足以毁掉一笔交易。

苹果公司的蒂姆·库克(左)和艾迪·库。照片来自 Getty Images

苹果公司的蒂姆·库克(左)和艾迪·库。照片来自 Getty Images

回顾苹果过往的收购史,能让我们更理解它的谨慎。

根据十几家被苹果收购公司的前员工反馈,文化整合问题在苹果内部尤为尖锐。

苹果的大多数高管都是追随乔布斯多年的元老。这使得外来者很难融入核心圈子并发挥影响力。

这一点,在那些为了加强Siri和AI团队而被收购的初创公司员工身上,体现得淋漓尽致。

他们中的一些人回忆,苹果曾承诺他们的技术将触达数亿用户,前景无限。

但收购完成后,他们发现自己被吸入庞大的、厌恶风险的内部团队中,雄心勃勃的想法被束之高阁,技术也最终被闲置。

看到苹果在并购上有着如此严谨的流程,我反而感到欣慰。这是它企业文化的核心,是一种力量,而不是外界所说的软弱。

苹果负责交易的企业发展团队规模很小,由佩里卡领导。他曾是美国陆军军官和高盛的银行家,2009年被招募来规范公司的收购流程。

在他主导下,收购流程是自上而下的:首先由苹果的业务负责人明确自己缺少哪些关键技术,再由佩里卡的团队去寻找能填补这些空白的外部公司。

他的团队负责评估潜在目标和分析交易条款。他们通常不聘请外部投行做顾问,但会和代表卖方的投行打交道。

对苹果来说,最成功的收购都集中在那些能夯实基础的底层技术上。

苹果确实有过成功的收购案例,尽管大多发生在其规模尚小时。

最经典的莫过于2008年收购PA Semi,这笔交易为苹果如今至关重要的自研芯片团队奠定了基石。

当年PA Semi的一些核心员工,至今仍在苹果芯片部门担任要职。

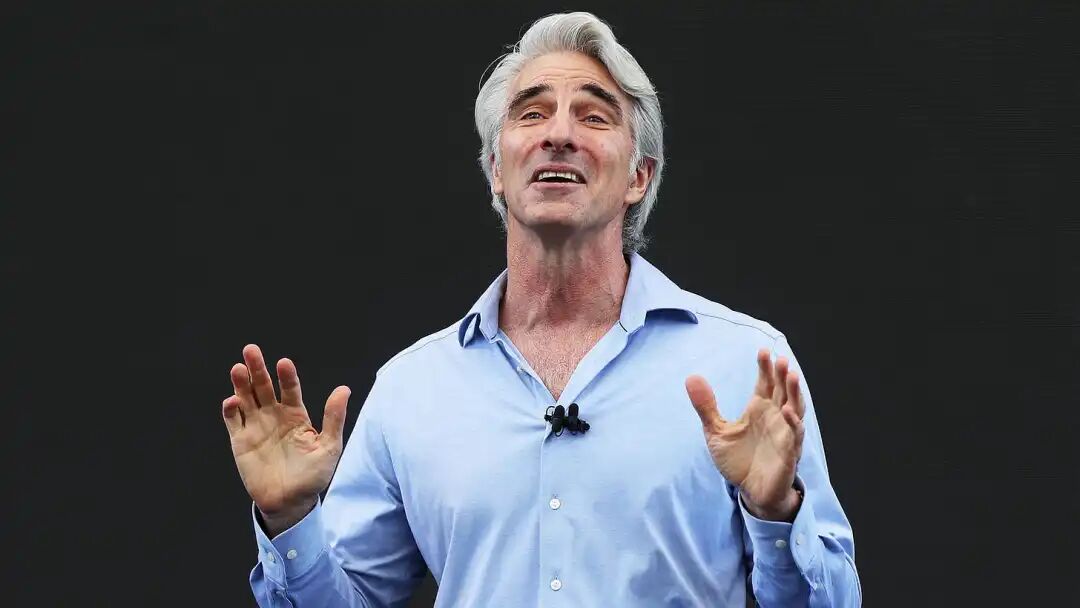

在苹果内部,对AI交易持保留意见的另一位关键人物,是软件主管克雷格·费德里吉。

苹果公司的克雷格·菲德丽吉。照片来源:Getty Images

苹果公司的克雷格·菲德丽吉。照片来源:Getty Images

在过去,正是费德里吉等人,对公司进行AI收购的必要性提出了质疑。

回顾苹果十多年前收购Siri的案例,也很有启发。

对苹果来说,AI收购并不新鲜。

十多年来,它一直在持续买入这个领域的小型初创公司,但整合效果却好坏参半。

苹果最知名的AI产品Siri,就来自2010年的一笔收购,当时乔布斯还亲自参与其中。

但随着乔布斯在2011年去世,以及一年后软件主管斯科特·福斯特尔的离职,Siri创始团队陆续出走,这个项目在公司内部也失去了强有力的支持。

再看它在当前人工智能路线图上的探索。

2018年,前谷歌高管约翰·詹南德雷亚空降苹果,负责其AI业务。

他上任后不久,就主导了一笔重要收购:买下了由几位前谷歌同事创立的AI初创公司Laserlike,希望将其搜索技术融入苹果的全线产品。

但到了2022年ChatGPT发布前后,Laserlike团队对苹果在训练大模型上犹豫不决、不愿投入巨资的态度感到失望。

据报道,Laserlike的所有创始人最终都在2022年离开了苹果,重返谷歌。

后发优势:时间是苹果最强大的护城河

时间已经证明,苹果没有在第一时间跳入大模型的混战,或许反而是件好事。

它现在可以从一个更超然的位置,选择与OpenAI、谷歌、Anthropic等所有顶尖公司合作,成为它们最重要的分发伙伴。

如今,AI模型公司的估值已经高得令人咋舌,这让苹果更难下定决心去收购其中任何一家。

据传,OpenAI和Anthropic在最新一轮融资中的估值,分别达到了5000亿和1700亿美元。

如此天价的交易,必然会面临巨大的监管阻力。

当然,海外也有不错的机会,比如法国的Mistral。

收购Mistral,或者与它达成「许可+雇佣」的协议,对苹果来说或许更容易接受。据报道,这家公司正在寻求100亿美元的估值。

但知情人士称,苹果服务主管库伊在内外部讨论时,曾被人劝阻,认为Mistral并非最顶尖的AI模型公司,不值得出手。

这篇文章深入探讨了苹果在“自建还是收购”这一经典问题上的历史与文化,非常值得一读。

在这场人工智能技术浪潮中,苹果手中的牌,比外界想象的要多得多。

相比于“因为别人都在做”就下意识地跟风收购,想清楚正确的时机和策略,远比行动本身更重要。

时间,最终会证明哪条路径的风险回报更高。让我们拭目以待。

一键三连「点赞」「转发」「小心心」

欢迎在评论区留下你的想法!