2025年6月6-8日,2025全球人工智能技术大会在浙江杭州成功举办,论坛同期举行的“量智融合专题活动”上,西安电子科技大学华山特聘教授、CAAI教育工委会副秘书长李阳阳分享了《量子计算、优化与学习》精彩演讲。

李阳阳教授

以下为演讲实录:

0 引言

国家“十四五”规划和2035年远景目标提到的前沿领域中,量子计算、人工智能和集成电路已成为优先发展的三驾马车。

量子计算的重大颠覆性技术创新源于其独特的物理特性——叠加性、相干性、纠缠性,以及并行存储性。由于量子比特的脆弱性和对外界环境的高度敏感性,量子计算机的研制面临巨大挑战。目前的量子物理设备仍未能实现完美的逻辑运算。在基于数字计算机的框架下,量子智能计算能够取长补短,有效提升经典优化算法的性能;同时通过仿生拟物的方式,显著加快收敛速度。因此,它是突破传统进化计算瓶颈的重要途径之一。

当前,量子计算已成为了世界主要大国的重点科研方向,尤其最近5年,其关注度节节提升,多次登上Nature、Science封面。量子计算在量子化学、密码学、人工智能等多个应用领域将颠覆经典计算机。例如,IBM首发的Quantum Heron156 Qubits(物理量子比特而非逻辑量子比特)量子计算机(真机)。物理量子比特是量子计算的基本单元,但极其脆弱,容易受外界干扰导致计算错误;逻辑量子比特由多个物理量子比特编码而成,能有效抵抗噪声,提高计算稳定性,但其性能仍受限于物理系统 的噪声水平。谷歌已成功证明量子霸权(quantum supremacy),即量子计算机在特定问题上超越超级计算机。此外,量子计算有望突破传统摩尔定律的限制,被视为后摩尔时代提升计算能力的关键技术,开启计算科学的新纪元。而且量子计算在推动可持续发展方面具有巨大潜力,实现绿色计算新篇章。“量超协同”系统解决方案双向发挥量子计算和超算优势,优化能源。2023年12月,在迪拜举行的“联合国气候变化大会”上发布的一份白皮书明确表明,量子计算机的使用将极大地促进全球发展可持续性的趋势。论证了量子计算将成为控制与IT(尤其是大型数据中心)相关的能源消耗成本飙升的重要手段。

2022年,诺贝尔物理学奖授予阿兰·阿斯派克特(Alain Aspect)、约翰F·克劳泽(John F. Clauser)和安东·泽林格(Anton Zeilinger)三位量子科学家,以表彰他们“对纠缠光子的实验、验 证贝尔不等式的违反,以及开创量子信息科学”。自1900年普朗克提出了量子概念,量子大门正式被推开。上世纪二三十年代,量子力学逐步建立起来。百年来,量子力学已经成为现代物理学的坚实基础,绝大多数诺贝尔物理学奖得主的工作都离不开量子力学。即使是量子力学建立后,与量子理论相关的研究也屡屡拿下诺贝尔物理学奖,以及诺贝尔化学奖。历数有关量子理论的诺贝尔奖会发现,几乎每个年代都有重大量子理论获诺贝尔奖。2024年science for AI和AI for science更是将量子计算人工智能包括我们的科学研究,双向赋能提到了制高点。

1 研究历程、思路及创新贡献

从图1所示的研究历程可以看到,我们团队早在20多年前就开始量子计算的研究 ,2001年我们首次将量子与智能计算结合在一起,提出了量子免疫克隆算法并发表在计算智能领域的TOP期刊上;2011年将函数优化向模式识别里的数据聚类推进,提出了量子进化聚类。从图中的时间轴对着研究的题目可见,从计算优化到学习具体为从函数优化、组合优化,单目标优化到多目标优化,再到聚类,图像分割。并在这20年的研究中拿到了国家级、省部级重点和重点产业链项目,这些项目都是关于量子智能计算的,使我们能够在项目的支持下提高算法效果。2019年深度学习已经非常 “火爆”,其中对训练结构的搜索计算量非常庞大,为此我们提出能否采用量子的计算模式进行改进,不断提升传统计算的能力。到2020年,我们不断地在Nature 、Science或子刊上发表多篇量子与人工智能结合的研究论文,包括硬件、模拟器等工作,同时做了量子 学习、量子神经网络的工作。2024年我们基于真机框架下提出的量子分布式张量网络的工作,被信息领域TOP期刊Information Fusion录用。

图 1 研究历程

随着信息获取与处理技术的飞速发展,我们还 面临一些瓶颈问题,其研究思路如图2所示。

图 2 研究思路

创新点一 量子智能优化方法

进化计算面临NP难问题,表现为早熟和多样性差,我们利用量子的特性开展研究工作,提出了 量子智能优化方法。具体采用量子编码方式,通过量子启发式编码和相应的算子,提升全局优化能力。 同时,在这个阶段证明了算法收敛性,实现了数字 式计算机模式下量子并行优化计算框架,缓解了进化计算早熟多样性差的瓶颈问题。

创新点二 量子多目标优化与学习模型

进化计算面临学习能力差,表现为初始值敏感且依赖数据分布,我们从群体智能个体学习和群体学习的协同竞争机制,建立量子并行的多目标优化问题。模拟量子并行计算,从群体智能与个体学习在不同尺度的竞争与协同机理出发,建立量子并行学习模型,将聚类转化为组合优化问题,建立基于量子免疫多目标聚类算法,实现自动聚类。至今已实现了百万级的数据聚类、十万级规模的复杂网络社区检测,以及在多项式级的时间复杂度内获得满意解。

创新点三 智能遥感图像解译方法

进化计算面临结构逼近弱,表现为先验信息缺乏、自适应性差,我们将复杂背景下的遥感图像解译看作为优化问题,建立基于上述量子智能优化计算模型的稳定有效的分类与检测方法,搭建了量子高性能计算平台。在场景分类、地物分类、目标检测,它的精度相较于已有遥感图像场景分类、地物分类、目标检测算法,精度分别高达98.20%、92.52%和99.29% ,节约了时间,提升了性能指标。

2 研究内容

2.1 基于量子进化的量子卷积神经网络结构优化

量子卷积神经网络是一种经典卷积神经网络的量子化拓展,其受限于当前NISQ设备量子比特数及噪声的影响,网络的深度和宽度都不能太大;结构设计无明确指导经验,量子卷积和量子池化线路模块的设计存在冗余,人工设计的网络结构,其量子线路复杂度高而且往往网络的表达能力较差。为解决上述问题,我们提出了量子卷积神经网络线路 搜索方法(QEA-QCNN),实现量子线路设计的自动化。首先,设计了基于量子希尔伯特空间可表达性理论的线路搜索空间;然后,借鉴经典残差跳跃连接的特性,进一步减少量子线路复杂度;最后,针对提出的搜索空间,设计了基于量子特性的量子进化算法的线路优化方法,并在三个图像分类基准数据集上,与经典神经网络、目前常见的其他量子神经网络、量子经典混合网络进行对比,证明了方法的有效性。

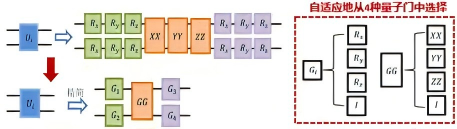

基于量子希尔伯特空间可表达性理论,我们设计量子卷积神经网络线路结构的搜索空间。该理论认为,要使参数化量子线路的表达能力更强,应该使线路中的参数空间能够使酉变换(量子门)有更大的变化范围。图3示出了QEA-QCNN方法的总体框架,其大致思想是基于QEA对搜索空间进行量子染色体编码,然后进行迭代搜索最优QCNN线路结构。

图 3 QEA-QCNN 的总体框架

具体而言,对于量子卷积线路模块(见图 4 ), 选用多种单量子比特门和双量子比特门来构建,使得在 X、Y、Z 不同方向上,酉变化范围达到最大。同时,此方法对基准线路模块进行了结构优化,针对图中绿色、橙色、紫色三组量子门自适应地进行选择,将量子门数量减少2/3。对于量子池化线路模块,其设计思想亦是如此。

实验部分采用了MNIST、Fashion-MNIST和CIFAR10三个经典的图像数据集进行实验验证,在线路搜索优化阶段选择其中一组标签进行训练搜索,然后在得到的最优QCNN结构上直接对所有的其他二分类组合进行泛化性测试,每个数据集将包括45种分类组合。首先与经典神经网络进行对比,在参数一定的情况下,量子卷积神经网络比经典神经网络有更好的分类效果。此外,对比QCNN结构优化前后的分类结果,可以看出QEA-QCNN方法在使量子门数量减少了2/3以上的同时,分类精度得到有效提升。总之,QEA-QCNN方法搜索得到的QCNN 结构具有良好的泛化性能(在未见过的新数据上保持良好的性能),并且即使在测试泛化性的数据集上, 依然能够得到很好的分类结果。

图 4 量子卷积线路模块

2.2 基于量子进化的量子神经网络参数优化

大多数量子神经网络使用基于梯度的优化算法进行训练,然而基于梯度的优化算法依赖梯度信息,如果网络结构或者损失函数设计不合理,会导致梯度弥散或梯度爆炸;易陷入局部最优,对于神经网络常会遇到鞍点和平缓区域,使得优化变得困难;初始参数的选择对优化结果有较大影响,参数随机初始化有时并不是一个好方法。而量子神经网络中的“贫瘠高原” 现象,使得上述问题尤为突出。为解决这些问题,我们基于量子进化的量子神经网络参数优化方法 EQPO(缓解贫瘠高原,提高学习能力),针对参数规模较小的量子神经网络QNN设计了基于量子进化算法的参数优化方法;针对参数规模较大的量子卷积神经网络QCNN设计了基于进化算法的参数优化方法。

我们在三个图像分类基准数据集上,针对结构化和非结构化(随机量子线路)两类量子神经网络,通过自动优化,进行参数优化的实验验证,获得理论最优解。在结构化量子线路中,参数维度较低的情况下能够表现出较好的优化效果,并在参数维度较高的情况下能够达到和基于梯度的优化算法相近的优化效果;在非结构化量子线路中,基于非梯度的EQPO方法的优化能力优于经典的梯度方法。

2.3 基于经典量子联合的量子神经网络编码

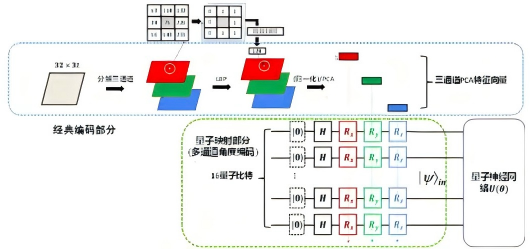

在用量子神经网络处理经典数据时,量子编码 方式起着至关重要的作用。但是量子编码为适应当前NISQ设备的量子比特数,通常需要对经典数据进行降采样,造成信息的丢失,对于图像数据而言,空间特征的丢失更加严重,并且量子线路编码对经典数据的表征不充分,因此提出了基于经典量子联合的量子神经网络编码的方法,解决以上问题。总体框架如图5所示。

图 5 基于经典量子联合的量子神经网络编码总体框架

该方法借助经典特征工程,并以合理的方式在量子系统中加以表征,更好地处理彩色图像。首先在经典阶段的特征编码,使用局部二值模式LBP对彩色图像三通道特征进行局部结构信息和纹理特征的提取,然后采用PCA对LBP局部特征进行全局特征萃取。该方法结合图像的局部和全局特征,能够保证图像局部特征充分保留,同时减少特征数。在量子线路编码阶段,利用哈达玛门制备均匀叠加态,采用Rx、Ry、Rz 门对三个通道提取的特征进行编码,将三通道经典特征分别编码到量子态的三个正交方向上,使其更有效的表征。

该方法结合借助经典特征工程,考虑图像局部和全局特征,减少了图像空间信息的丢失。设计量子编码线路进行信息表征,提高对彩色图像的处理能力。此研究的贡献在于,设计了适用于彩色图像的经典量子联合的量子神经网络编码方法,并在一个基准彩色图像数据集和一个工程化的战舰图像数据集上进行测试,证明方法的有效性。

2.4 基于量子生成对抗网络的 SAR 图像去噪

针对卷积神经网络存在对于某些复杂特征,需要更多的层数和参数才能提取;随着网络层数的增加,其计算量呈指数级的增长;训练卷积神经网络需要大量的数据和计算资源,不适用于小样本数据和低配置设备。为解决这些问题,基于量子生成对抗网络的SAR图像去噪方法,我们提出了如图6所示的混合量子 - 经典生成对抗网络模型,设计了基于经典卷积神经网络作为生成器,以及基于量子神经网络量子线路作为鉴别器。

图 6 混合量子 - 经典生成对抗网络模型

通过实验证明了本方法比Lee、Kuan、SAR- BM3D、SAR-CNN、ID-CNN传统方法在统计效果上更有优势;比基于深度学习算法在统计效果上略有提升;量子卷积运算的时间复杂度O(log2X2 ) 比传统卷积运算的时间复杂度O( X2)低。

2.5 基于 SAR 图像去噪和量子神经网络的目标识别

SAR图像固有的相干斑噪声使得对SAR图像的分类识别更加困难,手工建模的泛化能力和鲁棒性严重不足,且对网络规模具有较高要求。为解决这些问题与挑战,我们基于纯量子神经网络的遥感图像目标识别算法,部署于量子模拟器,并用于更细粒度的舰船型号识别。此方法可分析基于纯量子神经网络的遥感图像目标识别算法的时间复杂度;添加不同SAR图像去噪算法的预处理步骤,总结分析不同SAR图像去噪算法对目标识别算法的影响及适用性。

本研究使用Cirq,以及TensorFlow-Quantum搭建量子神经网路并对其进行训练,使用Warship数据集对读取到的数据要进行预处理,首先要将彩色图像转换为灰度图并进行归一化,再对灰度图缩放至 4×4 大小。通过对比实验,以及复杂度分析,实验结果表明,基于局部和非局部学习GAN 的 SAR图像去噪方法的加入使其分类精度可达到80%,与无噪声图的分类精度81%接近;基于量子生成对抗 网络的SAR图像去噪算法的去相干斑算法对识别精度的贡献较低,但是其在计算效率上具有绝对优势;纯量子神经网络QNN可以实现遥感图像目标识别任务,时间复杂度呈线性增加。

2.6 基于量子进化神经网络架构搜索的遥感图像目 标分类

由于每个量子电路上量子逻辑门的选择具有不确定性,且随着量子比特和量子逻辑门的增加,在真实量子计算机上的部署更加困难,导致分类精度有待提高。为解决这个问题,我们基于量子进化神经网络架构搜索的遥感图像目标分类,提出一种新的进化量子神经架构搜索算法(EQNAS)来自动优化QNN。EQNAS是一个无需人类经验指导即可自动为纯量子神经网络进行架构搜索的算法,其首次将I门引入量子神经网络,是减少量子神经网络参数的关键,起到跳跃连接的作用。此外,它是一种基于量子计算理论的网络架构搜索方法,其搜索结果可以完全在量子环境中运行,无需经典计算机的辅助。在分类和识别任务中,EQNAS搜索的量子神经网络结构的参数数量和量子门数量比原始QNN减少了21.88% 到37.14%,同时准确率分别提高了5.31%和4.52%。

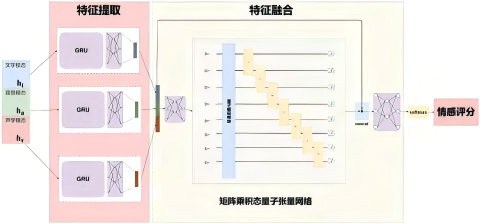

2.7 基于矩阵乘积态量子张量网络的多模态情感分析

多模态的数据融合时,高维情感特征提取非常困难,我们就在量子计算在机理上适合于多模态的特征融合。基于矩阵乘积态量子张量网络,我们提出了多模态情感分析框架(QTN-MPS ),如图7所示。通过门控循环单元与量子张量网络的协同创新,有效解决了跨模态时序特征融合的难题。

图 7 基于矩阵乘积态量子张量网络的多模态情感分析模型框架

此方法首次将量子概率幅编码机制应用于多模态交互建模,并利用矩阵乘积态的线性扩展特性来约束参数空间,大幅减少了融合模块的参数量。其量子线路充分发挥了量子系统的叠加与纠缠特性;相较于量子卷积神经网络,本架构在提取高维特征方面表现更优;通过张量网络的低秩近似特性显著降低模型复杂度。

对比实验验证了该模型在CMU-MOSI数据集、 CMU-MOSEI数据集和 UR-FUNNY数据集三个多模态情感分析基准数据集上超越现有基准,证实了量子架构在捕获跨模态高阶关联方面具备显著的优势,以及量子张量网络在特征融合和情感识别方面的有效性,因此量子张量网络更适合捕捉高阶的多模态交互信息,提高模型对多类别情感的区分能力。 此外,在CMU-MOSEI与CMU-MOSI两个数据集上,采用了控制变量法进行了消融研究。将量子张量网络替换为传统的多层感知机进行特征融合,观察模型性能的变化。证实了量子张量网络在捕捉多模态特征的高阶关系上具有明显优势,能够更有效地提升模型在复杂分类任务中的性能;量子张量网络在大幅提升模型性能的同时,显著减少了模型的参数量。

3 总结和展望

加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。

量子科学+X:借助人工智能技术,推动量子科学与自然智能、计算智能、神经科学等相关基础学科的交叉融合。

创新体系:初步形成我国量子智能计算发展的科技创新体系,建成量子智能领域具有国际影响力的创新平台。

应用典范:期望在智能计算、量子硬件模拟器和量子高性能计算平台等应用领域形成支撑,实现量子智能产业发展的跃迁。在智慧城市和智能化作战,以及安全、医疗、金融等方面,推进量子智能技术的应用示范。

联合企业、运营商等建立一个如图8所示的量子计算基准测试公共服务平台。

图 8 量子计算基准测试公共服务平台

(参考文献略)

李阳阳

西安电子科技大学华山特聘教授,中国人工智能学会教育工委会副秘书长;入选省部级高层次人才计划、全球前 2%顶尖科学家榜单。主要从事量子智能计算及其相关领域的应用研究,主持国家自然科学基金、技术领域基金、陕西省重大研发计划等多项科研项目,发表论文百余篇,出版专著3部、英文章节1部、教材1部。研究成果获省科学技术奖一等奖、中国自动化学会自然科学二等奖、中国人工智能学会教学成果一等奖。

选自《中国人工智能学会通讯》

2025年第15卷第8期

科技前沿

扫码加入学会

获取更多学会资源