“他山之石,可以攻玉”,站在巨人的肩膀才能看得更高,走得更远。在科研的道路上,更需借助东风才能更快前行。为此,我们特别搜集整理了一些实用的代码链接,数据集,软件,编程技巧等,开辟“他山之石”专栏,助你乘风破浪,一路奋勇向前,敬请关注!

【论文1】Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation

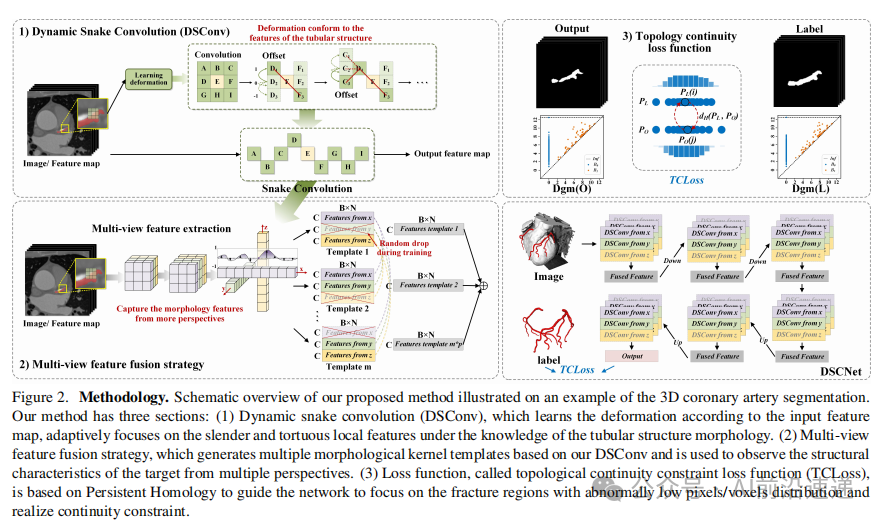

研究方法

核心创新包括:

动态蛇形卷积(DSConv):通过迭代偏移策略,使卷积核自适应聚焦于细长、弯曲的局部结构,避免传统可变形卷积的感知区域漂移问题。 多视角特征融合:基于DSConv生成多个形态学核模板,从多角度观察结构特征,并通过随机丢弃策略抑制冗余噪声。 拓扑连续性约束损失(TCLoss):基于持久同调(Persistent Homology)设计损失函数,强制分割结果在拓扑上保持连续性,减少断裂现象。

创新点

几何先验注入:首次将管状结构的蛇形形态学先验融入卷积核设计,显著提升对薄壁结构的感知能力。 拓扑约束优化:通过持久同调量化拓扑特征(如连通性、环状结构),指导网络关注断裂区域,优于传统损失函数(如clDice)。 跨维度通用性:方法同时适用于2D(视网膜血管、道路)和3D(冠状动脉)数据,验证了其广泛适用性。

实验结果

在DRIVE(视网膜血管)、Massachusetts Roads(道路)和Cardiac CCTA(冠状动脉)数据集上,DSCNet在以下指标显著优于UNet、TransUNet等基线:

体积精度:Dice系数提升1.3%~3.4%,clDice提升0.8%~3.8%。 拓扑连续性:β0/β1误差降低0.2~0.3,重叠到首次错误(OF)指标提升3.3%~6.0%。 可视化:成功修复传统方法导致的血管断裂(图6绿色箭头),对比实验显示DSConv更精准聚焦管状区域(图7)。

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2307.08388

【论文2】Pinwheel-shaped Convolution and Scale-based Dynamic Loss for Infrared Small Target Detection

研究方法

针对红外小目标(IRST)检测中目标微弱、尺度变化大的问题,提出:

风车形卷积(PConv):基于IRST像素的高斯空间分布设计非对称卷积核,通过多方向稀疏连接扩大感受野(提升177%),参数仅增加22.2%。 尺度动态损失(SD Loss):根据目标面积动态调整IoU损失(Sloss)和位置损失(Lloss)的权重,缓解小目标标注IoU波动(86%误差)问题。 新基准SIRST-UAVB:构建含3000张图像的无人机/鸟类数据集,目标最小至9像素,背景复杂(云、建筑等)。

创新点

数据驱动卷积设计:首次将IRST的成像统计特性(高斯分布)编码为卷积核形态,替代传统卷积层(如YOLOv8首层)。 损失函数自适应:提出动态系数β_B/β_M,根据目标尺度实时调整损失权重,优于CIoU、NWD等静态损失。 小目标优化:在SIRST-UAVB上,PConv+SD Loss将mAP50从87.4%提升至93.8%,误检率(Fa)降低至10.83×10⁻⁶。

实验结果

在IRSTD-1K和SIRST-UAVB数据集上:

检测任务:YOLOv8n-p2+PConv(4,3)+SDB(δ=0.5)的mAP50达93.8%,优于MixConv、AKConv等变体。 分割任务:MSHNet+PConv+SDM将IoU从66.82%提升至68.49%,小目标(<16像素)检测精度提升显著(表5)。 消融实验:PConv的“扇叶”长度(4,3)与SD Loss的δ=0.5为最优组合,验证两者协同有效性(表4)。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2412.16986

【总结】

动态卷积通过几何/统计先验(如管状蛇形、IRST高斯分布)和自适应机制(如拓扑约束、尺度动态损失),显著提升了复杂场景中小目标或薄结构的分割/检测性能。未来方向包括:

将动态卷积推广至更多领域(如医学影像中的神经纤维追踪); 结合神经架构搜索(NAS)自动优化卷积形态与损失权重。

本文目的在于学术交流,并不代表本公众号赞同其观点或对其内容真实性负责,版权归原作者所有,如有侵权请告知删除。

本文目的在于学术交流,并不代表本公众号赞同其观点或对其内容真实性负责,版权归原作者所有,如有侵权请告知删除。

收藏,分享、在看,给个三连击呗!