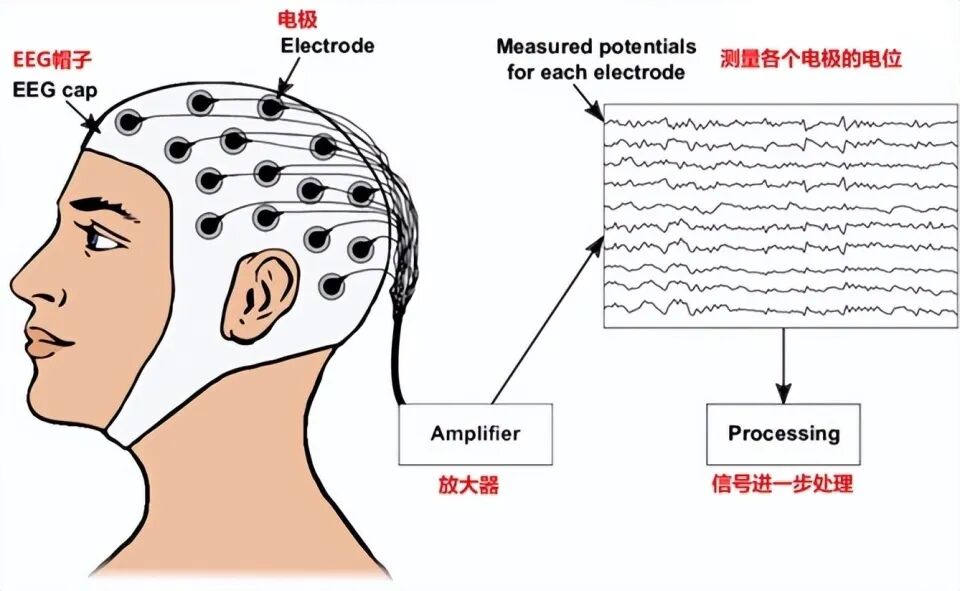

任何技术(例如脑机接口等[1,2,3])都有其能力的边界,脑成像技术亦不例外,诸如fMRI[4]和fNIRS[5]等技术也存在能力边界。头皮脑电(以下简称脑电)是通过在头皮表面放置电极采集的大脑电生理活动信号。尽管脑电在时间分辨率方面具有明显优势,但其空间分辨率和信噪比较低,且容易受到伪迹的干扰[6,7,8],因此脑电信号中包含或承载的有用信息是有限的。此外,即使采用当前最先进的脑电信号解析方法,所能提取或识别的有效信息仍然受到一定的上限限制,解析算法的能力本身也存在边界,难以全面揭示脑电信号中的所有潜在信息[9]。因此,脑电信号的有效信息量是有限的,且解析方法的能力也受限于一定的边界。然而,脑电的能力常常被过度夸大,某些基于脑电的研究结果超出了其实际的能力边界。

图片来源于网络

在神经修复研究与实践中,基于脑电电极节点构建脑网络及其特征分析所获得的结果应谨慎解读,并非所有结论都具备可重复性、稳定性和可靠性[10]。同样,通过脑电溯源分析(source analysis)所得到的结果也面临类似的问题[11],因此需要保持谨慎态度。脑电信号难以或不能做超越其固有局限和能力边界的研究和应用。

尤其值得注意的是,当研究聚焦于个体或大脑的内外事件(包括空闲或静息状态、内隐心理活动以及外部刺激事件)相关的自发或诱发脑电信号时,若缺乏能够稳定、可重复地表征事件特征的神经标记物,那么由此产生的研究结论其可信性也应受到质疑。

相反,若事件相关脑电信号中存在明确、稳定且可重复的神经标记物,并在足够样本量的基础上进行研究,则所得结果将具备更高的可信度。例如,稳定且可重复的事件相关神经振荡功率谱特征,或事件相关电位(ERP)的时域特征,如成分的潜伏期和最大峰值等,均可作为可靠的神经生理指标。在具备这些条件的情况下,脑电信号可为临床神经修复研究与实践提供稳定、可靠且可重复的可信结果。

例如,脑电图(EEG)能够实时监测脑功能状态,应用于神经功能评估以及脑电神经反馈训练,此外,还能辅助用户通过脑-机接口(BCI)操控设备,从而维持或提升BCI的性能。EEG是癫痫的主要诊断工具,通过实时监测脑电波异常,尤其是在癫痫发作过程中,EEG能够记录发作类型及持续时间,从而为临床治疗提供重要指导[6]。

EEG还被应用于睡眠监测,能够通过分析脑电图中的睡眠阶段、睡眠结构及异常脑电活动,辅助研究睡眠障碍及其与神经疾病之间的关联[6]。对于阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的研究,EEG有助于识别脑电活动中的异常脑波模式,特别是慢波活动及θ波的变化,进而为早期诊断和病程监测提供支持[6]。此外,EEG还可用于监测经颅磁刺激(TMS)、经颅直流电刺激(tDCS)等神经调控技术对脑电活动的影响[12]。

然而,脑电难以精确定位和反映海马、丘脑等深部脑区的局部活动[13]。即使结合源定位算法(如LORETA等),其空间精度仍显著低于功能磁共振成像(fMRI)或脑磁图(MEG)[14,15]。因此,EEG不适合用于精细的解剖结构或结构改变的分析,尤其在神经再生研究中,若需要观察脑区的重塑,仍需依赖多模态成像技术[16]。

虽然EEG能够反映脑电节律的变化,但这些变化往往缺乏明确的行为意义,单独使用EEG难以解释认知与行为的变化机制。例如,α波的增强可能既代表放松状态,也可能与注意力调节有关[17],因此必须与行为学评估和心理测量联合分析,以避免过度解读EEG数据。

EEG的适用性也受到患者和环境的限制,对于颅骨损伤严重、存在强烈运动伪迹或处于重症监护病房(ICU)环境中的患者,EEG信号的质量可能严重受限。此外,尽管EEG能够检测特定的认知活动(如视觉加工、注意力等),但对于跨模态复杂认知任务(例如语言理解与情感反应的交互作用),EEG的解析仍然存在局限[18],通常需要结合fMRI、MEG等其他成像技术进行综合分析。

必须牢记,脑电图的能力是有限的,其所蕴含的有效信息量和解析方法的能力均存在边界,因此不应夸大其功能。在神经修复研究和实践中,探讨头皮脑电能够实现的目标与其无法达成的任务,有助于设计可行的实验方案,评估研究成果的可重复性和可靠性,同时也能促进脑电在临床中的有效应用。

参考文献

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

加群交流、商业合作请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:脑机接口社区学术新闻投稿指南

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展