2025年,当巴蜀大地的晨光掠过鹤鸣山麓,中国测试技术研究院迎来了建院60周年。

从1965年深山处的干打垒到如今 “一本部二基地” 的规划布局,从三线建设时期的 “国家第二计量基地” 到新时代服务经济社会高质量发展 “计量尖兵”,中测院60年,恰是中国计量事业发展的生动缩影。

探索萌芽(1956-1962)

国家科技战略的两度确认

新中国成立之初,百废待兴。党中央和国务院认识到,若要进一步赶上世界先进水平,没有科学技术的大发展是不可能的。

周总理在1956年《关于知识分子问题的报告》中提议,组织力量制定《1956年—1967年全国科学技术发展远景规划》,以推动各项建设事业向前发展。这是一个当时被称为“向现代科学进军”的纲领性文件。其中,第55项最重要科技任务就是“建立统一计量系统”,由王大珩直接主持制定。为落实该规划中的计量专项任务,在苏方建议下,在我国其它地方建立国家第二计量基地的想法初步萌芽。

正值《12年科技规划》顺利实施,国内外政治环境发生了重大变化。再加上自然灾害对经济造成严重困难,计量科研工作、计量检定工作遭受直接影响。1962年,国家科委秉持“自力更生 迎头赶上”着手制定第二个科学技术发展规划,其中也包括计量科学技术发展规划,简称《十年计量规划》。在借鉴国外发展计量科学的道路和经验后,规划我国计量科研基地时,紧贴“三五”计划编制,提出除在北京集中力量成立一个综合性计量科学研究院外,还要成立成都分院,作为保存备用国家基准、标准和开展尖端测试技术研究的第二基地。至此,中测院有了最初的身份证明。

三线铸基(1965-1980)

山窝里飞出金凤凰

彼时中苏关系破裂,周边局势紧张,加之我国70%的工业分布于东北和沿海地区,工业布局极不平衡,原本解决“吃穿用”的“三五”计划向以战备为中心转移。“在原子弹时期,没有后方不行。”1964年,随着毛泽东同志关于三线建设的战略部署,中测院的建设逐步拉开帷幕。

1965年4月起,历经5个月的六七十处地址勘探,国家第二计量基地最终在聂荣臻副总理《关于加强计量战略基地建设的报告》的亲自审批下,落址大邑县鹤鸣山,通讯地址也被确定为四川成都大邑县659信箱,工程代号“1141”。中测院的前身 “中国计量科学研究院分院” 正式建立。

1966年3月,在专业技术人员的护送下,载着514箱、1150台件精密仪器的三架飞机和一列火车从北京启程,加入三线建设首批搬迁。

珍宝岛事件后,毛泽东等领导人决定启动第二批大规模搬迁。在遵循“分散、隐蔽、靠山”的指导原则下,为使实验室工作环境和条件既符合战争环境的要求,即隐蔽、安全;又要符合计量基标准科研和保存的苛刻要求,即防震、防干扰、恒温恒湿的要求,分院计量实验室建设方案选择了开凿大型山洞。那个年代,我国建筑施工技术尚十分落后,“祖国的大后方在四川!” 始终是建设者的精神坐标,分院的先遣队与当地军队和民工组成建设大军,经过5年的时间,终于建成了300米长、约3000平的山洞实验室,以及周边配套建筑群。随后,中国计量科学研究院抽调各实验室和实验工厂约200余优秀的科技人才开赴于此。

在人员和装备的分迁问题上,一切都服从战略转移的大局。分迁重要原则是,凡有两套国家计量基准、标准装置的都应搬一套至分院,若只有一套的则应先搬至分院保存;从长远考虑,分院应有持续并进一步开展重要计量基标准科研的研制、设计能力。

1971年,人员、计量基标准都护送完毕,很快投入正常运行。这座“藏在山里的计量宝库”开始量值传递检定工作,可开展项目共40项,为三线地区工业生产筑牢 “精度防线”。

艰难的岁月没有压垮极具家国情怀的老一辈计量科学家。分院9项成果荣获1978年全国科技大会表彰,其中多台仪器至今仍在服役。

1979年,根据国家计量局国家计量基标准整顿清理结果,在当时艰难的环境条件下,分院共保存和建立56项基准、标准装置,为初步建立国家计量体系贡献了不可替代的力量。

改革突围(1980-2012)

从山坳走向开放前沿

1978年4月12日,以国务院名义批准《安排国际计量局领导人参观分院的报告》,指出“今后准备将分院作为有控制的开放单位。”不久后,国际计量局局长贾科莫(P.Gicomo)、副局长奎恩(Terry Quinn)来院访问。

1978年 国际计量局局长贾科莫(P.Gicomo)、副局长奎恩(Terry Quinn)来院访问

1980年,为提高三线建设项目生产能力和效率,原来在战备方针指导下的三线建设项目和工业布局面临新一轮的调整。1980年11月,国务院批准中国计量科学研究院分院与国家西南计量测试中心和四川省计量测试所合并,组成成都计量测试研究院,迁址成都。1986年,为强化工程测试能力,正式更名为 “中国测试技术研究院”—— 从“深山分院” 到 “综合性研究院”,名称之变背后,是服务领域的全面拓展。

此间,中测院面向全社会,为经济建设服务,完成研究课题147项,48项获国家、部和省级奖励。其中《硅光二极管在光辐射测量中的应用研究》和《长光栅自动检测仪》等7项,已达到或超过国际先进水平,分别获国家科技进步一、二等奖。同时研制出一大批检测仪器,为经济建设服务。

2000年,中测院由国家质量技术监督局移交四川省属地管理,创新是改革的先导。中测院树立全面、协调、可持续的科学发展观,秉承科学、严谨、求实、创新的理念,提出“科研强院、开发富院、依法治院”的建院方针,以发展为第一要务,围绕科技工作,实现突飞猛进、跨越发展。

这一时期,科研明星闪耀。1994年6月3日,中国工程院成立大会上,中国测试技术研究院院长、研究员李同保当选中国工程院院士。他是国际上最早从事量子辐射度学研究的学者之一,利用量子辐射度学方法对硅在紫外光区的量子产额进行精密测量,比当时国际上常用的克里斯坦森数据精度提高了约5倍。他主持的多项光辐射标准与仪器填补了国内空白。

1988年9月8日 李同保陪同西德物理技术研究院肯德院长与包特费尔教授来我院参观

1993年,高洁出任“超导约瑟夫森结阵列一伏电压基准”研究课题组长,成功研制出两套超导约瑟夫森结阵列直流电压基准装置,保证了直流电压量值传递的准确,实现了全国直流电压单位量值的统一。1995年,高洁担任国际计量委员会委员。1999年,当选中国工程院院士。至今,他依然坚持计量科学研究,担任中国测试技术研究院名誉院长、四川大学凝聚态物理学科首席教授,滋养着无数青年科技工作者。他常说:“工匠/工程师的手艺、精准、完美和务实,科学家的求知、执着、创新和诚信,是青年人要努力具备的综合素质。”

1995年 高洁担任国际计量委员会委员

新时代尖兵(2012至今)

计量强国中测新篇

现如今,中国测试技术研究院已发展成为国家法定计量技术机构、第三方检测与校准机构、测试技术与标准研究机构“三位一体”的综合性国家级研究院,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承初心使命,在服务国家战略、保障民生安全、支撑产业升级等方面发挥着重要作用。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩,将计量事业提升为国家战略基石。中测院紧跟国家发展步伐,聚焦世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康,开展了一系列卓有成效的社会服务实践,展现出新时代计量尖兵的使命担当。

在国家重大战略的实施进程中,中测院以精准计量与创新测试挺起科技脊梁。不仅为“西电东送”构建300kV直流高电压溯源体系,保障中西部电力系统安全稳定运行,还研制嫦娥五号月壤分析用氦-3、氦-4同位素标准气体,为火箭发射提供可靠推力基础数据,瞄准航空航天领域提供先进测量服务和计量保障。解决复杂/极端制造场景下“测不准、控不精”的技术瓶颈,直接支撑多个首台套重大装备自主研发,有力服务国家能源安全、国防建设等战略需求,为推动我国高端装备产业计量迈入国际先进行列提供了有力支撑。同时,积极推进仪器设备国产化替代,通过计量器具型式评价和仪器仪表测试评价夯实质量基础,增强国产仪器核心竞争力。

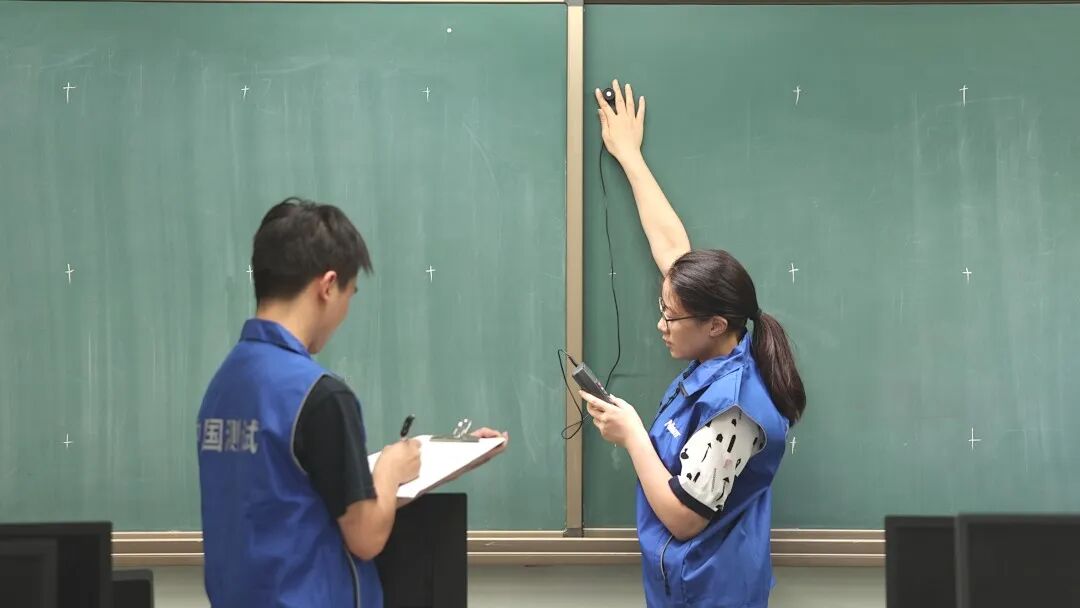

在民生保障领域里,建成国内首个“呼吸机检测仪” 国家计量标准,在疫情中保障医疗设备精度;建立5000余项食品检测能力,守护”舌尖安全” ;研发加氢站流量计量校准装置,解决氢气贸易结算公平性问题,助力成渝 “氢走廊” 建设;成都大运会期间,为加氢大巴、冷链物流车提供计量保障,让 “绿色大运” 更精准;为全国10余座城市地铁提供安全检测;长期为保护青少年视力开展的教室光环境改造工程检测验收,为噪声污染监测设备的生产加工及噪声防治的政府监管提供高质量的计量技术服务,打造美好生活环境。

如今的中测院,已形成“一本部二基地” 格局,拥有9个专业研究所、9个国家级技术平台,已获国家级、省部级科技成果奖248项。在智能传感器、生物医药、川茶资源利用等领域建成6个省级创新平台,为四川现代产业发展注入 “计量动能”。

成都本部

大邑基地

龙泉基地

60年风雨,中测院的基因里始终镌刻着“三线精神”与“科学家精神”:从鹤鸣山山洞里的 “排除万难”,到改革中的 “敢闯敢试”,再到新时代的“自立自强”,一代代中测人用 “斤斤计较” 的精度、“久久为功” 的坚守,诠释着“计量无小事,毫厘定乾坤”的信念。

未来,我们将继续以毫厘匠心构建国际先进、自主可控的国家现代先进测量体系,为促进经济社会高质量发展提供强有力的技术支撑,为国家战略大后方建设注入新动能,为推动新时代治蜀兴川再上新台阶、奋力谱写中国式现代化四川新篇章、实现中华民族伟大复兴贡献更多中测力量!

中国测试杂志社【供稿】

推荐阅读

【科技动态】

我院ISO/TC 158秘书处赴英国国家物理实验室(NPL)交流访问

【走进基准故事】

【科普动画】