无人水面艇(USV),是一种具有自主导航能力的水面智能机器人。如今随着人工智能技术的发展普及,以无人化、智能化为主要特征的机器人被越来越多地应用在各行业中。USV作为近年国内外学者研究的热点,被广泛应用于多类军事行动和民用场景,代替人执行耗时费力且具有危险性的任务,在反恐作战、港口河滨防护、海上监控与巡逻、反潜战、海上救援、海洋资源勘探、地形测绘等方面发挥着重要的作用。无人艇具有的小型、机动、协同特征使之在电子战中也逐步得到应用。

从第一艘无线电遥控艇研制起,USV历经从远程遥控到智能集群博弈多个阶段的发展,拥有解决不同层次任务的自主决策能力。USV包含有感知、决策、控制等子系统,共同作用才能使无人艇具备执行多种任务的自主航行能力,是一个闭环系统(图1)。

图 1 USV 子系统及协作关系

自主航行能力是无人艇得以在水上应用的关键,也是无人操作的重要保障。其研究的主要方向是导航−制导−控制,涉及通信和导航技术、信息融合、路径规划、运动控制等技术,其中路径规划尤为重要。相较于无人机和无人车,USV具有欠驱动、运动惯性大的特点,且受外界环境干扰更复杂,研究更为复杂,这对其自主航行和执行任务的能力提出了重大挑战。得益于以神经网络和机器学习为代表的人工智能技术的发展,USV的应用(表1)逐步实现由单艇执行简单任务转向集群执行部分多目标任务的复杂层次。

表1 USV自主能力级别

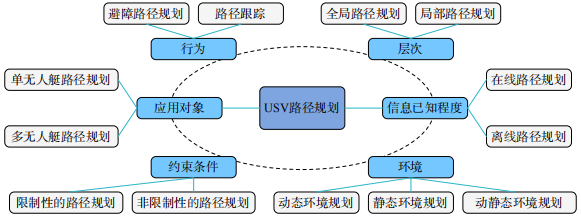

USV的路径规划研究广泛且分类标准不一,如图2可按层次、应用对象数目等进行分类,每种分类之间存在交叉部分并可交叉研究。路径规划主要解决了3个问题:完成从初始点到目标点的任务,避免路线上所有的障碍物以及选择适应多约束条件的理想路线。可以分成3个步骤:

(1)将USV所在环境表示出来,即环境建模。

(2)在环境模型中寻找到一条最优的线路,即线路搜索。

(3)得到符合无人艇运动学和动力学特征的路径,即路径优化。

全局性的路径规划通常忽略船舶体积、具体运动姿态、环境干扰等约束条件;遇到动静态障碍物时则需实时避障,这时船舶的体积、运动学模型等因素需要考虑。此外,规划的路径要符合船舶的实际航行要求,需考虑约束条件并进行优化处理。路径规划考虑的约束条件主要有路径的长度、平滑度、计算成本、时间效率、能源消耗、通信效率、鲁棒性、安全性、船舶特性、避碰规则等,对路径规划分析时需要关注这些指标。

本文回顾了USV路径规划的最新应用研究,按照上述分解的步骤进行分类,包含了传统的建模技术、全局和局部路径规划算法、智能路径规划算法以及集群路径规划算法在集群无人艇多目标约束、围捕博弈等领域的最新应用情况,总结了不同算法优化的主要切入点。重点关注考虑了各种约束条件下的路径规划算法优化问题,更能够适应真实的复杂环境、船舶的运动特征等。此外,还重点综述了神经网络和机器学习算法在USV路径规划场景的应用,是该领域表现的新特征。

图2 USV路径规划方法分类

USV路径规划依赖包含全球定位系统(GPS)、惯性导航系统(INS)、雷达、声呐、视觉在内的各类传感设备和多源信息数据融合技术组成的感知系统来获取外界环境信息及船舶本体状态,依据这些信息建立环境模型。建模方式主要有两类:

一类是用几何元素表示空间中各对象间的几何拓扑关系,称为几何法,适合基于图搜索路径,如可视图法(VG)、Voronoi图法;

另一种是根据像素来描述环境信息的栅格法。

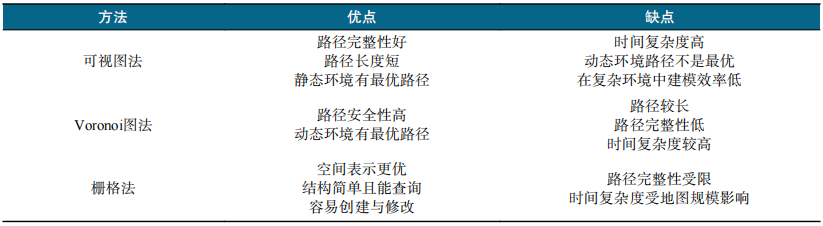

影响线路搜索的因素主要是路径搜索时间复杂度、完整度、最优性3个方面,考虑从这些方面来分析各类建模方法,分析结果如表2所示。

表2 USV环境表示常用方法的优缺点

可视图法用多边形表示障碍物,起止点和各多边形顶点连接,连线不穿障碍即为可行路径。这种方式使得路线完整度比其他两种方法更好。可视图法在环境信息已知时,建模速度很快,路径搜索的时间短,在静态环境中易得到最优路径。然而在近距离紧急避障、起始点与目标点改变等情况下,可视图模型就需重构,这将增加算法的计算成本,导致路径搜索速度变慢,环境适应能力降低。常见的优化方式如删去不必要的连线、缩小建模范围等。

Voronoi图对障碍物进行“膨胀”处理,后划分为区域单元,每个单元的边界线便是可行的路径。相较于可视图法,Voronoi图搜索速度更快,在最优性上,搜索的路线相比于可视图更长,但更具安全性。在实际环境中,障碍物的分布、尺寸等情况复杂各异,有时无法将空间进行划分而得不到完整路径,而且得到的Voronoi图复杂,使规划效率下降,改进方向主要是将Voronoi图变得精简。

栅格法将环境抽象为栅格地图,像素分布即为障碍物分布状况,可忽略障碍物几何特征,容易创建与更改,但栅格生成有概率性的差异。路径规划效率取决于栅格的大小及密度,密度大且栅格越小,精度越高,往往能得到最优路径,但也增加了规划时间。从起始网格到目标网格进行路径搜索,生成路径受限于8或16种方向扩展。空间较大的栅格地图创建时容易出现较多的冗余点,使搜索出来的路径达不到最优。为了保证安全,用栅格表示障碍的方法也出现了和Voronoi图法类似的“膨胀”处理思想。

上述传统环境建模技术虽然能将环境中的障碍物表示出来并能为算法研究带来必要的试验平台,但是考虑海洋真实环境,这些建模算法单独应用并不能很好模拟,混合图法建立的模型也许更能反映实际环境。

传统全局路径规划算法中,主要是基于图搜索的Dijkstra算法、A*算法和基于随机采样的RRT算法。基于图的Dijkstra算法和A*算法依赖于环境建模技术,通常和栅格图结合,能解决最优路径问题,有良好的收敛性但需要进一步平滑处理,适用于静态环境;基于随机采样的RRT算法不依赖环境模型,搜索能力强,但平滑性和路径长度需要进一步优化。

Dijkstra算法的主要特点是若图中最优路径存在则一定可以找到最优路径,但是由于其搜索方式是遍历图中所有节点,往往效率低。基于Dijkstra算法能搜索到最短路径的优点,Lee等基于可视图法将Dijkstra算法与四叉树表示结合来确定次优路径,可以减少算法计算时间与内存消耗,使搜索效率提升。在规划路径时,其在时间和空间上的复杂度高,搜索路径往往需要探索更多空间,时间也消耗更长,近年在无人艇路径规划中Dijkstra算法研究较少,学者更倾向于研究在其基础上优化的A*算法。

A*算法在Dijkstra算法的基础上加入了启发项,通过估值函数来引导路径的搜寻,在静态环境中能得到最优路径。有很多变种应用于无人艇的路径规划,主要是从估值函数与遍历方式上进行改进。在遍历方式上,有采用可从起始点和最终点形成两棵搜索树进行双向搜索的双向A*算法(Bi−A*),在中间相遇即可完成搜索,能使遍历的节点减少;王子静等提出一种遍历节点时步长可动态变化的快速平滑A*算法,遍历速度更快。优化遍历方式的主要目的是使规划的路径平滑度增加并提高计算速度。在估值函数上,余必秀等在代价函数中增加了一个与当前点到预设航行垂直距离相关的点,解决了无人艇避开静态障碍物后无法快速回到预设路径上的问题,但未在动态环境中实验。对两方面都进行改进的,如Liang等在A*的估值函数中考虑了障碍物的影响,采用滚轮优化的遍历方式不断减少冗余节点,增强了计算效率和灵活性。通过增加估值函数的约束项或在原估值函数基础上设定权重系数的方式对传统A*算法的代价函数进行改进,解决USV在搜索路线时节点过多、效率低或在设定的路线局部行进时出现的如陷入局部最优、脱离预定路线等问题。

快速扩展随机树(RRT)是基于随机采样并利用树状数据结构进行全局性路径规划的算法,无须环境建模,在静态环境中易得到可行路径。可根据RRT算法的随机性并结合动态避障算法应用在USV水面巡逻中。RRT*算法是RRT的最优版本,许多优化案例都是以RRT*为基础扩展的,如RRT*算法和人工势场法进行结合,可以弥补各自的缺陷。如通过两个随机搜索树同时扩展的双向RRT算法(RRT−connect),实时性较强,但是由于其采样随机性强、节点连接平滑度差,路径仍难以达到最优;赵贵祥等基于RRT−connect算法进行改进,引入转角约束限制其采样的随机性,并对平衡性进行了优化。还出现了基于流函数改进的SVF−RRT*算法,通过改进采样方式和树的修剪来促进收敛,考虑了洋流因素,能提高路径平滑度并节约能源。RRT算法采样具有随机性的特点,其改进的拓展算法还是容易出现不必要的节点,这导致搜索出的路径长且不平滑,需要利用一些轨迹优化的方法进行改进。

有关无人艇传统全局路径规划算法的研究文献考虑的约束条件整理如表3所示。

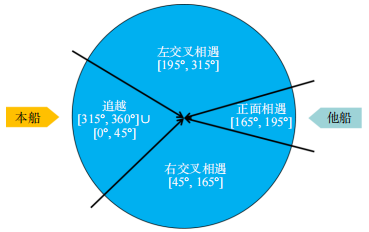

在实际环境中无人艇往往不能完全按全局规划的路线航行,在复杂多变的水域环境中存在着许多未知的障碍物,航行中也常与其他船舶会遇,需要无人艇具备实时在线的局部避障能力。局部避障中值得关注的约束是在船舶相遇情况时(图3)考虑遵循1972年国际海上避碰规则公约(COLREG),而目前人工智能对避碰规则的训练还不成熟,基于船舶领域理论的局部避障算法有广阔应用前景。人工势场法、速度障碍法和动态窗口法是常见的局部路径规划算法。

图3 船舶相遇情况

人工势场法(APF)将USV所在环境构建成一个抽象人造力场,目标点和障碍物分别被赋予引力与斥力的函数表达,相比于启发式算法具有快速、直接的优点。然而,当引力和斥力有近乎相同的值导致合力为零时,则会出现局部最小值和目标不可达的问题,因而需关注如何改进势场来避免此类问题。目前改造势场主要有3种思路:

一是新增势场项,叠加至原势场;

二是改造人工势场中的斥力场与引力场函数;

三是与其他算法结合。

第一种思路如Zhuang等在APF势场中新增了一个横向势场力来引导USV避开局部最小值。第二种思路如Li等设计了一种局部静态和动态障碍感知APF算法(LSDA−APF),考虑COLREGS改进排斥场函数实现对不同避让场合有效避障并避免陷入局部极小值,保证安全性与经济性。李永正等采用第二和第三种思路,先对斥力场函数进行改造,保证在目标点附近引力占主导地位,再和模拟退火算法(SA)结合,以此来跳过局部最小值。

速度障碍法(VO)相比于其他局部避障方法的显著优势是综合考虑了障碍物的速度、位置、会遇地点等,依据速度关系构造碰撞锥能够评估碰撞风险并做出相应的规避,在船舶会遇时具有很强实用性,即可遵循COLREGS。但传统VO通常未考虑无人艇自身的运动约束和避碰规则,而且当障碍物速度发生较大变化时求解速度慢。谭智坤等将VO算法和改进动态窗口法DWA融合应用,考虑了USV艏摇角与漂角的影响,提出障碍物搜索角方法,增强了在动态环境的适应性;洪晓斌等针对USV尺寸提出了一种矩形包围框的方式构造碰撞区域,并且考虑了避碰规则。这些改进方法考虑了COLREGS,但是不能完全符合所有的规则,只是在其中某项进行相对应的改进,并且对于碰撞锥的构造是预先假设的,不灵活且有失效的风险。

动态窗口法(DWA)在无人艇局部避障中应用较多,与VO法相似,以速度作为依据进行轨迹预测。DWA具有较好的实时性,在动态环境下有很好的避障效果,可以结合全局路径规划算法来提升路径的平滑度或得到无碰的全局最优路径。但在一些复杂的环境中传统DWA算法速度采样会受到干扰,评价函数所计算的轨迹不是最优的,且在狭窄通道、障碍物密集的区域会陷入局部最优、目标不可达的问题。对DWA的改进主要是优化评价函数,张啸天等在评价函数中考虑了风浪、水流的影响,提高了USV路径鲁棒性。考虑COLREGS,Gao等研究正面会遇、追越、左右穿越3种避碰情况对DWA模型进行改进,提出一种PSO−DWA结合算法,缩短搜寻最优速度的时间来保证避障的及时性,引入模糊逻辑对PSO−DWA权重系数实时调整,更加实用。同样,Xu等也考虑COLREGS,将双向A*算法和DWA算法结合,改进其评价函数确保以正确的转弯速度避开其他船舶,并考虑了环境、船舶特性等约束。

有关无人艇传统局部路径规划算法的研究文献考虑的约束条件整理如表4所示。

智能路径规划算法可分为两类:一种是模仿大自然中各种生物群体行为的群智能算法,另一种是模拟人类思维与行为的机器学习算法,在机器人的集群编队控制方面有显著的优势。

群智能算法是一类新兴的演化计算算法,与遗传算法有紧密联系。遗传算法、粒子群算法和蚁群算法在USV的路径规划中应用广泛。

遗传算法(GA)是模拟生物在自然环境中遗传与进化的过程而形成的自适应全局优化搜索算法,在无人艇的集群编队中应用广泛。其中关心的是初始种群生成、适应度函数、交叉算子、变异算子和选择算子的改进,如初始种群问题会影响种群是否出现早熟。由于遗传算法控制的参数多,如果不对这些参数算子进行优化,收敛的速度将达不到理想状态。王志洋等为确保带有多任务分配的USV集群航行总路线最短且各USV路径差最小,从初始种群、选择和变异算子3方面进行改进,采用极坐标分类法优化生成初始种群;Wang等用贪婪算法激发种群初始化生成,并基于惩罚的多目标适应度函数和联合交叉策略对遗传算法进行改进并应用在集群无人艇动态环境中避障。初始种群生成、适应度函数和控制参数是改进的重点。

粒子群优化算法(PSO)源于对鸟群捕食的行为研究,通过群体中个体之间的信息共享来找寻最优解,引导个体向最优个体靠近。该方法以牺牲最优性为代价来减少计算量,保证更快的收敛性,但同时也容易过早陷入局部最优。PSO算法在USV路径规划中应用的特点一是算法融合,常和局部规划算法、群智能算法结合;二是多目标约束优化。优化的方向主要是改进惯性参数和学习因子的非线性优化,Li等将改进的PSO与DWA算法融合用于遵守COLREGS的动态避障,在PSO的惯性权重、学习因子和适应度函数上进行了改进;杨琛等也对PSO的惯性参数和学习因子做了调整并与蚁群算法结合,进行多目标优化。

蚁群算法(ACO)模仿自然界中的蚂蚁寻觅食物的行为,虚拟蚂蚁在解空间中游走、依靠信息素互相传递信息找到最优解。在近年的研究中,ACO主要从信息素的更新方式、路径搜索的启发项上进行改进以克服传统蚁群算法收敛慢、信息素参数设置不合理导致陷入局部最优等缺陷。信息素的更新方式思路大体相似,即增强最优路径上的信息素浓度并减弱表现差的路径上的信息素浓度来增加收敛速度。Luo等还更改了初始信息素浓度分布,减少了后续的无效搜索,进一步提高了收敛速度,还与SA算法结合,允许一些较差路径来避免陷入局部最优解。Luo等则对信息素更新方式和启发函数都做了改进,考虑了环境约束,应用于集群USV在障碍物密集水域的目标覆盖任务。但是蚁群算法还存在如虚拟蚂蚁数量限制和“死锁”现象,仍不能得到很好的解决,需要增添禁忌表来减少“死锁”现象,这种方式会使算法的效率降低,需进一步的研究。

还有如人工鱼群、蜂群、灰狼优化、细菌觅食等其他群智能算法也在USV路径规划中得到研究应用。

机器学习是一个热点研究领域,它赋予智能体人的思维与决策能力,强化学习是机器学习的重要分支,其中深度强化学习在无人艇路径规划应用非常广泛,兼具深度学习的感知和强化学习的决策能力,有较强的学习能力,其模型如图4所示。

图4 深度强化学习模型

深度强化学习通过学习与环境的交互实现对外界环境的动态感知及响应,接收来自环境的反馈作为“经验”,在较优路径上表现为奖励增加,提升无人艇再次执行该路径的概率;而危险的、不是理想的路径则会减少奖励,再次执行该路径几率下降。深度强化学习可分为价值学习与策略学习。

价值学习中,通过改进深度强化学习模型中的神经网络或奖励机制来优化算法,使无人艇动态决策更智能,解决传统深度Q网络(DQN)收敛速度慢、网络结构不稳定的缺陷。如Zhu等引入优先经验回放机制提取经验样本以加快收敛,采用软更新方式使每次迭代后网络都得到更新使网络结构更稳定,但是是在离散动作场景验证的,还需要进一步研究连续动作场景下的效果;为了更接近真实环境,周治国等提出一种基于阈值的DQN避障算法(T−DQN),在DQN网络上添加了长短期记忆网络(LSTM)来保持训练信息,提升了收敛速度,还考虑了无人艇的运动约束,在未知环境下有很好的避障能力并在避障后能快速回到原路径;Li等还考虑了COLREG,利用DQN网络将视觉与环境持续交互,结合APF来改进DQN的动作空间和奖励函数以实现考虑COLREGS的4个避碰区的有效动态规避。

策略学习中如深度确定性策略梯度(DDPG)结合了DQN算法和策略梯度(PG),是一种双网络结构,分为主网络和目标网络,主网络负责决策而目标网络负责更新目标,有利于训练收敛。策略学习能解决DQN所不能解决的连续动作控制问题,如Zhong等基于DDPG算法用于USV连续路径跟踪,提高了收敛速度且避免陷入局部最优。Xu等改进了DDPG的完全随机采样机制,提出了具有累积剪枝的优先级采样机制,并考虑路径、安全避障及避碰规则设计了适用于USV的深度强化学习模型,更进一步提高了收敛速度和鲁棒性。Cui等则结合广义优势估计(GAE)和LSTM来改进近端策略优化(PPO)用于USV智能导航,设置了多个奖励函数,改进的PPO可以准确预测状态空间并有快速收敛性,能灵活地应用COLREG进行避碰。

机器学习能够很好应用在无人艇执行复杂的任务中,但是由于USV应用场景的复杂性,交互的经验还不是很成熟,收敛速度慢且容易陷入局部最优,导致得不到可行路径。同时机器学习中的神经网络结构是抽象复杂的,在路径规划应用中的改进方向主要是提升网络泛化性的同时,不断降低计算成本,提升训练的收敛速度。

集群路径规划问题包括任务规划和路径规划。近年来,基于AI的算法被越来越多地用于解决USV集群问题,其中的元启发式算法和机器学习算法被广泛应用。

任务分配(图5)关注的主要是无人艇数量、分配方式、访问序列以及下一个目标,主要有集中统一式和分布式分配,前者在获知所有无人艇及任务信息后将任务统一分配给无人艇,后者则是给每个无人艇单独设置决策机制。学者们通常使用分层的方式解决多任务分配问题,其中上层负责任务分配,使用各种聚类方法;底层负责路径规划,使用群智能、启发式或机器学习算法。这种分层方式如Zhao等构建的双层任务决策框架,上层采用K−meas聚类算法统一将任务分配给各无人艇,底层使用MCTP−ASOM算法来规划带有多约束任务的无人艇路径,相比于传统SOM神经网络,在时间、规划成本等方面都更优。Yao等的路径规划层使用改进的SOM神经网络并考虑了洋流、能源约束,任务分配层使用光谱聚类法,比K−means聚类效果更好,有显著的节能优点。Gou等针对集群无人艇多目标和路径优化提出了新的多目标穿越算法,基于GA算法进行目标分配,基于快速行进法和Q−learning算法进行路径规划,有更短的分配耗时和更优的路径,但在动态目标和与其他船舶会遇情况还需进一步研究。Qu等采用分布式任务分配,研究了在复杂多障碍物环境中集群无人艇的对抗博弈问题,基于深度强化学习算法分别训练围捕和逃逸行为,具有可靠避障、高收敛和稳定性。

图5 无人艇集群多目标任务分配

集群路径规划是高维、非线性、复杂的问题,如集群USV的连续通航受到行波因素影响,需要研究水动力学以验证安全性。目前主要是理论上的研究,难以在实际中得到期望的结果,许多研究也是通过理想化的假设得到的优化结果。我们也看到人工智能技术高速发展的今天,以智能化为核心的合作算法将更加成熟,具有强大的潜力解决集群控制、任务执行问题,但要实现完全应用还有很长的路要走。

有关无人艇智能路径规划算法的研究文献考虑的约束条件整理如表5所示。

表5 智能路径规划算法约束条件

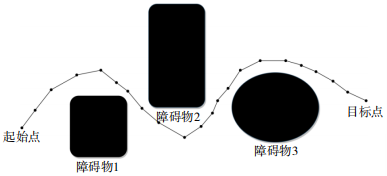

无人艇具有欠驱动、高惯性的特性,无法如无人机、无人车那样可以突然改变航行方向,优化无人艇的路径使其适合船舶实际航行特征具有重要研究意义。路径优化可看作是更高层次的路径规划,通常已有初始路径,但路线往往只考虑到可达,所得到的路线往往是曲折的、曲率不连续的、拐角为尖角的,如图6所示。这些都不符合船舶实际运动的轨迹,路径优化则是在路径规划的约束下对路线进行平滑连续性的处理,使之符合船舶的运动学特性,避免船舶航行时出现速度、加速度等不连续的情况。路径规划常结合路径优化技术,以增强规划路径的平滑性和鲁棒性。

图6 初始规划路径

这种优化方式属于数学优化方法,将曲线描述成多项式,通过改变多项式可灵活地对曲线进行优化。在对无人艇的路径优化中,使用最多的方法是B样条曲线和贝塞尔曲线优化。

B样条曲线具有曲率连续、在每段曲线连接处的曲率也连续的特点,这符合运动学中速度及加速度连续的特点。在RRT算法进行路径规划时,由于采样的随机性,搜索的路径节点存在冗余,导致多折线、拐角,且在连接点处曲率过大或者不连续,导致无人艇在实际航行中会脱离原定路线,需要对曲线进行平滑处理。其中B样条曲线法常作为优化的方法,如张喜超等使用RRT*搜索路径,对其中的多余节点先进行剪枝处理再使用3次B样条曲线对路径平滑度进行改善。还有越南与韩国学者共同开发了一种在密闭河流环境中具有自主路径规划能力的USV,以B样条曲线作为路线平滑的主要方法。

Bézier曲线是一种用矢量绘制曲线的方法,主要作用是将拐点处的直线段化为曲线。高阶数的Bézier曲线比低阶的能达到更平滑的优化效果,但计算会更加复杂,无人艇路径优化常使用3阶和4阶Bézier曲线。Bézier曲线在无人艇自主靠泊的路径平滑上应用广泛,如胡智焕等将A*算法与贝塞尔方法结合,在无人艇靠泊的“最后1公里”引入4阶Bézier曲线优化路径,使船体平稳精准入泊;Yuan等也将A*算法与Bézier曲线结合来平滑路径,在最后靠泊的路段做了插值处理,使路径点致密化,根据点的分布密度差异而实现船舶速度梯度下降从而更稳定、精确地靠泊。Bézier曲线可以在全局上进行曲线优化,但为了确保优化效果需插入约束条件;也可在局部上优化,这时需考虑在局部位置如何插入控制点来得到平稳的路径,一般应用于船舶从进港终端到靠泊点这种关键的局部线路中。

特殊曲线主要是Dubins曲线,是满足最大转弯半径限制的从初始运动状态到终止状态的最短曲线。Dubins路径都是由直线、圆弧构成,可以分成圆弧−直线−圆弧和圆弧−圆弧−圆弧连接两类。Yu等为了增强传统D*Lite算法规划路线的平滑性,使用了Dubins曲线优化,使路线符合船舶的运动和动力学特征。Dubins多用在船舶靠泊、入坞对接这类航行路径高平滑要求的场景,如Song等将其用于靠泊路径优化,提出RRT−Dubins算法将原来RRT算法直线拓展的方式改为Dubins曲线拓展,使路径平滑。最好的Dubins优化应是多个连续曲线构成的Dubins路线,因为直线的曲率为0,若用圆弧−直线−圆弧的形式在其中两个点处曲率势必会突变,会对无人艇的运动产生影响,这时基于Bézier和B样条曲线的曲率连续性的特点应该要比Dubins更好。

本文系统回顾并分析了近年的USV路径规划技术,分为传统路径规划、智能路径规划和路径优化技术3个类别。以往的无人艇路径规划往往只关注路径的长度、安全性和平滑性,但如表3、表4和表5所示,近年关于无人艇路径规划的研究开始考虑更多约束,如船舶的动力学与运动学、动态环境、海上避碰规则约束等。在多约束条件下多数研究首先保证了规划效率和安全性,但还难以在平滑度、长度、鲁棒性、节能等指标上达到优良效果,且大多仅考虑了其中部分约束,在能源消耗、COLREGS中的多船相遇情况、通讯约束等方面缺少关注,很少搭建实船验证。介绍了集群无人艇路径规划研究现状,主要是确保集群无人艇执行多目标任务时每个智能体能自主规划路径和避障,目前多采用分层结构规划。路径优化是使路径符合船舶航行特征的重要手段,用于保障船舶能平滑且稳定地沿规划路径运动。

本文总结USV路径规划研究的一些共同问题,提出该领域未来研究的建议。

1)USV真实环境的构建,大多数研究在环境表示和路径规划算法改进上考虑的是固定存在的障碍物而没有考虑海洋动态多变的真实环境,建模工具需要更新,可考虑应用Uinty3D等建模软件。未来有必要深入研究海洋约束模型并作为仿真环境。

2)多领域合作,路径规划必然成为USV多系统参与的环节,不仅需要及时、精确的环境信息还需要对USV控制系统做深入研究。目前无人机技术发展成熟,也有许多应用在无人艇的路径跟踪与监测中,通过与无人机协作构建海−空协同感知系统是未来的应用热点,此外还需要设计高精度的控制器使算法发挥更稳定的效果。

3)多算法的融合,全局与局部算法、传统与智能算法的结合为动态在线规划带来应用前景,算法的混合应用一方面可以互取优势以克服各自的缺陷,另一方面增强了实用性,可兼顾全局和局部规划所要考虑的各类约束。全局和局部路径规划算法融合时,如何保证局部避障后能及时、平稳地返回全局规划的原有路径也是一个需要不断优化的问题。

4)新的路径评价体系,需要考虑多模态约束以及在COLREG下不同场景的有效性验证,可以搭建各种算法匹配验证的机制,如通过多种基准函数来对比效果,寻找到能适应各种约束和应用场景的最优组合。

5)集群USV路径规划问题,这是目前和未来的研究热点,其中的多目标分配规划主要采用机器学习中的聚类算法,而分类、线性回归方法也有应用前景,集群USV的通信和导航约束是需要进一步研究的方向。

内容为【科技导报】公众号原创,欢迎转载

白名单回复后台「转载」

精彩内容回顾

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的研究成果、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、科技新闻、科技评论、专稿专题、综述、论文、政策建议、科技人文等。