AI播客,快速了解:

9月17日,国际顶级期刊《Nature》在线发表一项重磅研究——由中国科学院深圳先进技术研究院、东华大学、厦门大学等机构科研人员联合开发的可移动长期植入式柔性微纤维传感器“NeuroWorm”(神经蠕虫)。该研究首次提出了脑机接口“动态电极”的新范式,打破传统生物电极“植入后固定不动”的技术局限,首次实现体内动态靶向监测生物电与力学信号,为脑机接口、假肢控制、神经疾病诊疗等领域带来革命性突破。

放大镜视野下的60通道神经纤维电极 @中国科学院深圳先进院

生物电子学是连接人类神经系统与电子设备的“桥梁”,从脑机接口帮助瘫痪患者沟通,到肌肉-外骨骼集成助力行动障碍者行走,其核心依赖于能与人体组织直接交互的电极。然而,传统电极历经数十年发展仍存关键痛点:早期刚性电极易损伤软组织,柔性电极虽贴合度提升却与组织“机械不匹配”,即便近年研发的软可拉伸电极,植入后也如同“钉死”在体内——若监测靶点偏差或随组织移动漂移,需二次手术调整,不仅增加患者痛苦,还会提升感染风险。

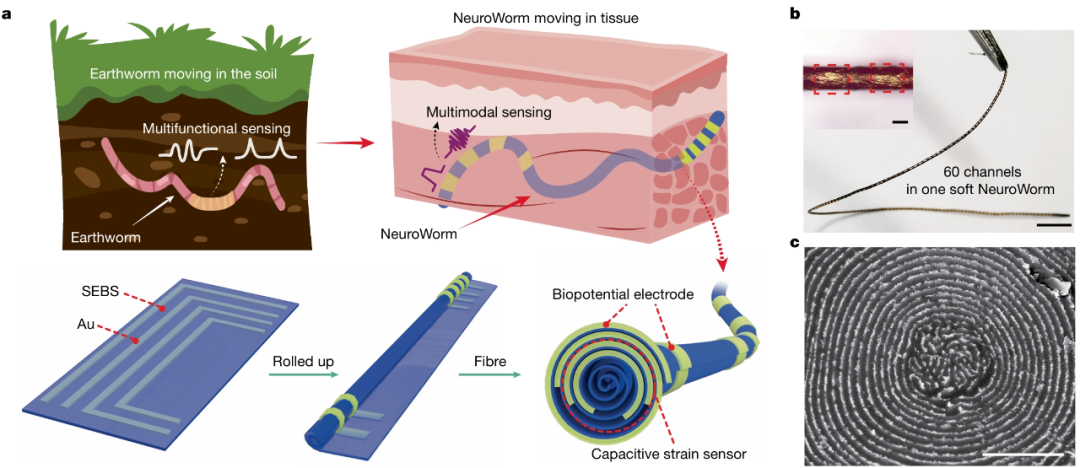

项目战略指导专家、东华大学先进纤维材料全国重点实验室主任朱美芳院士介绍,该研究提出了“活性”纤维神经的概念,并创制了一种仿地球蠕虫结构的、与生物组织力学高度匹配的、可拉伸和可移动的在体神经接口纤维平台。科研人员将2D生物电子薄膜卷绕成1D纤维形态,打造出兼具软可拉伸、动态可控与多功能监测的“神经蠕虫”(NeuroWorm):其核心采用400纳米厚的SEBS(苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯)柔性基底,集成纵向分布的60个电极通道,最小直径仅109微米,能通过微小切口植入体内;头部嵌入钕铁硼磁珠,可在外部磁场引导下像蚯蚓穿梭土壤般,在大脑皮层或肌肉组织中精准“导航”,无需二次手术即可调整监测位点。

NeuroWorm的设计、制造策略与演示 @nature

性能测试显示,NeuroWorm的机械性能与人体组织高度匹配:杨氏模量仅3.1±0.2MPa,拉伸率达94%,即便经历1000次30%拉伸循环,电阻仍保持稳定;若采用液态金属作为导电材料,拉伸率可进一步提升至300%,足以应对骨骼肌常承受的60%机械应变。电学性能上,得益于SEBS基底20.6GΩ的高电阻,60个电极通道无串扰,在37℃模拟体液环境中浸泡30天,阻抗无显著变化,为长期监测奠定基础。更值得关注的是,其集成的电容式应变传感器能捕捉低至0.1%的细微组织变形,灵敏度系数0.96,线性度达R²=0.9998,可同步监测肌肉运动力学信号。

动物实验验证了NeuroWorm的长期可靠性与安全性。在大鼠肌肉植入实验中,科研人员通过微小切口将其固定于胫骨前肌,结果显示,该传感器可稳定记录肌电信号超43周,且植入侧与对侧后肢的步态参数(支撑时间、摆动速度)无统计学差异,完全不影响大鼠正常活动。即便植入54周后,NeuroWorm周围成纤维细胞包裹厚度不足23微米,无明显炎症反应;而传统刚性不锈钢丝电极同期植入后,周围纤维化组织厚度超451微米,还引发显著免疫反应。

在兔脑实验中,科研人员仅钻制5毫米直径的颅骨孔,即可引导NeuroWorm在脑脊液中移动,成功记录60通道皮层电图(ECoG)与局部场电位(LFP),其信噪比显著高于传统颅骨固定电极。更关键的是,借助外部磁场调控,NeuroWorm能灵活避开脑血管,在皮层下区域精准定位监测位点,为脑疾病病灶定位提供微创解决方案。

展示在磁场控制下NeuroWorm在大脑中运动的示意图 @nature

研究团队指出这项技术将生物电子学从“静态监测”推向“动态智能”。NeuroWorm的60通道设计可同步监测多块肌肉或脑区信号,未来有望为瘫痪患者的假肢精准控制提供“更自然的神经接口”,也可用于帕金森、癫痫等神经疾病的长期动态监测,甚至为结肠等管状器官的健康评估开辟新路径。

“尽管我们取得了一些应用突破,又新提出了‘神经蠕虫’的理念,但电极植入后仍面临免疫排异和长期稳定工作等挑战。如何实现电极与人体组织的更好融合,提高信号读取的精准度和稳定性,是未来的重要研究方向。”深圳先进院刘志远研究员表示,未来植入式电极还需在驱动方式、速度控制、材料优化、功能集成、长期相容性等方面开展研究,需要全球科学家的共同努力。

据了解,该研究有望为纤维器件的制备提供新思路,也为脑科学研究、神经调控、脑机接口、人机协同等领域提供新的工具。未来,研究团队还将继续在动态柔性电极和“活性”主动响应型柔性电极领域进行深入研究,推动脑机接口技术的发展进程。

东华大学研究员严威,中国科学院深圳先进技术研究院研究员刘志远、徐天添,以及副研究员韩飞共同担任该论文的通讯作者,第一完成单位为中国科学院深圳先进技术研究院。中国科学院院士朱美芳、郑海荣在项目整体布局、研究方向凝练、关键材料体系构建等关键环节提供了深度指导与重要支持。该研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会、深圳市科技计划、中国科学院战略性先导科技专项等多方面的资助与支持。

参考/来源:

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09344-w

*本文基于《A movable long-term implantable soft microfibre for dynamic bioelectronics》一文和研究单位官微资料,图片来自论文及网络;仅用作学术分享,如有侵权请告知删除。