聚焦超声(FUS)作为一种非侵入性的神经调控技术,能够精准调控外周神经活动,为慢性神经疾病提供了新的无创治疗手段。近期,美国哥伦比亚大学研究团队在 IEEE Transactions on Biomedical Engineering 发表的一项研究,首次证明了聚焦超声能够调节人体正中神经的体感诱发电位(SSEPs),并为腕管综合征(CTS)患者带来显著的疼痛缓解。该工作通过位移成像实现精准定位,建立了超声神经调控效果与神经位移量之间的相关性,并用64导EEG量化中枢反应,奠定了外周FUS→中枢客观生物标志的循证基础。

01 研究背景

腕管综合征作为最常见的周围神经病变,影响着3-4%的成年人群,女性发病率更是男性的三倍。传统的治疗方法包括口服药物、夹板固定和手术减压等,但非手术治疗效果有限,而手术治疗则存在创伤大、成本高等问题。聚焦超声神经调控技术因其非侵入性、空间精准度高(毫米级)以及穿透能力强等优势,正受到越来越多的关注。已有研究表明,FUS不仅能诱导运动反应、引发感觉,还能减轻健康人群的热痛感和神经病理性疼痛患者的症状。然而,该治疗方式仍然存在一些需要解决的问题:

1.如何确保聚焦声束准确命中神经而非周边组织;

2.如何用客观指标量化“外周FUS调控—中枢响应”;

3.在CTS等常见神经病理疼痛中的真实疗效与机制。

02 研究概述

基于功能化导电聚合物的设计,研究团队设计了功能化聚苯胺基时序黏附水凝胶贴片。它可以实现心脏的同步机械生理监测和电耦合治疗,并牢固附着在心脏表面监测心脏的机械运动和电活动。

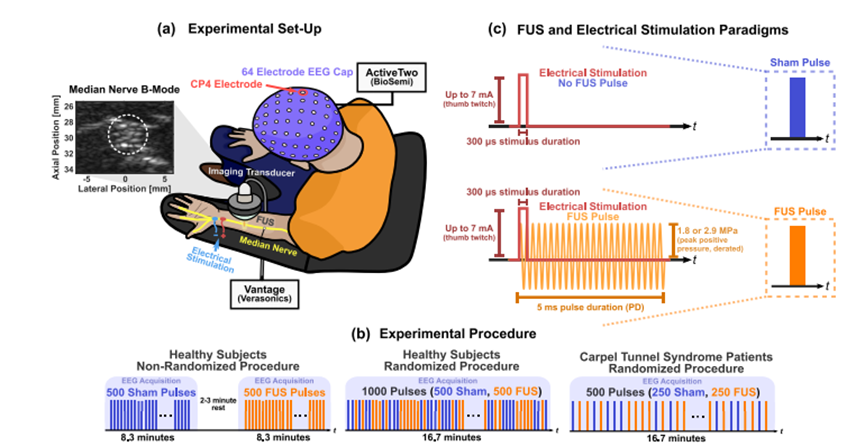

研究团队招募了18名健康受试者和6名腕管综合征患者。实验采用1.1 MHz聚焦超声换能器,对正中神经分别使用1.8MPa和2.9Mpa两种声压进行超声脉冲刺激,同时在手腕处施加电刺激以诱发体感诱发电位;通过64导联脑电图系统记录大脑皮层的电生理信号。并且,为了验证SSEP的变化是聚焦超声刺激正中神经引起的,该研究还设置了主动对照实验(on-nerve和off-nerve),确保了“外周FUS调控—中枢响应”的因果解释成立。

图1:演示受试者和设备位置的实验装置

(图片来自原文)

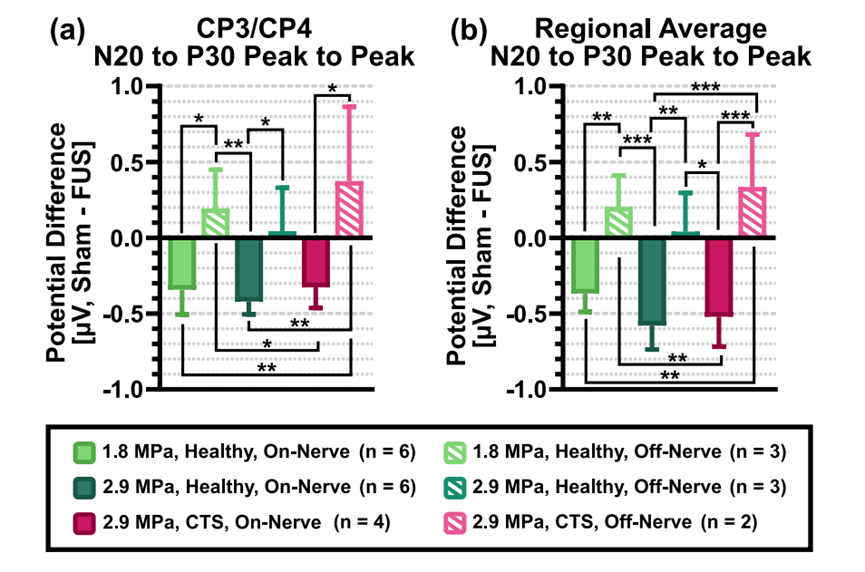

图2:所有受试者的SSEP调制

(图片来自原文)

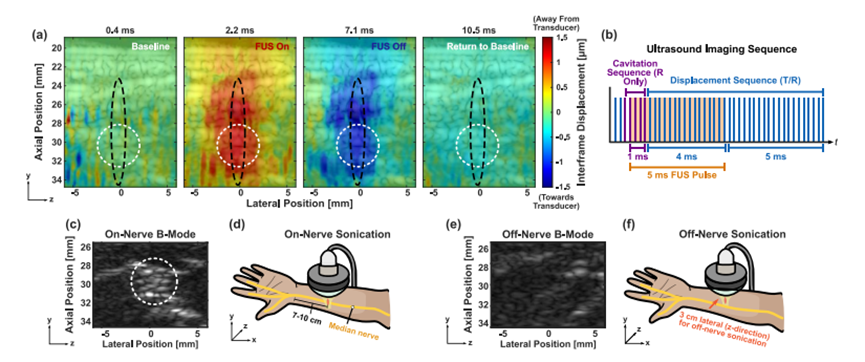

研究创新性地整合了三种成像模式构建精准定位系统。首先通过同轴P12-5成像换能器(104元相控阵)进行B型超声成像,实时识别正中神经解剖位置。随后采用位移成像技术进行双重验证:以4 kHz频率进行平面波发射接收,覆盖FUS前(0.5 ms)、中(后4 ms)、后(5 ms)全过程,通过归一化互相关算法计算1.5×2 mm感兴趣区域内的神经累积位移量,既确认了FUS准确投送,又量化了机械作用强度。同时,系统集成被动空化成像功能,在每个FUS脉冲的前1 ms监测声学信号,采用频域时间暴露声学算法评估是否存在惯性空化。这种多模态成像策略不仅实现了从定位、验证到机制探索的全流程监控,更重要的是建立了神经位移与治疗效果的量化关系,为参数优化提供了客观依据。

图3:通过位移成像靶向正中神经

(图片来自原文)

研究采用64导联脑电图系统(采样率2048 Hz)全程记录大脑皮层电生理活动,通过严格的信号处理流程确保数据质量:1 Hz高通滤波去除基线漂移,CleanLine算法消除60 Hz工频干扰,FastICA独立成分分析剔除眼动和肌电伪迹。核心评估指标包括对侧体感皮层N20-P30复合波峰峰值振幅,反映感觉信号传导强度;Morlet小波时频分析(4-60 Hz)揭示beta和gamma频段功率变化,评估皮层信息处理状态。对CTS患者还增设临床评估维度:Tinel征检查确认神经压迫,0-10分疼痛量表量化主观感受,详细记录僵硬度、麻木感等症状变化,并进行一周电话随访追踪疗效持续性。这种电生理客观指标与临床主观评分相结合的多维度评估体系,不仅验证了FUS对感觉传导通路的调节作用,更为评估其临床转化价值提供了全面依据。

研究揭示了聚焦超声调控外周神经在中枢神经系统产生的多维度客观生物标志物变化。在精准靶向正中神经条件下,体感皮层N20-P30复合波峰峰值振幅显著降低:1.8 MPa声压下降低0.36-0.37 μV(7.4-8.3%),2.9 MPa下降低0.39-0.58 μV(10.9-15.5%),且与神经累积位移量呈强相关(r=-0.92, p<0.0001)。时频分析显示beta频段(12-30 Hz)和低gamma频段(30-55 Hz)功率在刺激后200 ms内持续受抑,最大抑制分别达0.56 dB和1.05 dB,反映皮层感觉信息处理活动减弱。特别值得关注的是,CTS患者出现独特的alpha频段(8-12 Hz)功率增强(最高1.47 dB),这与脊髓刺激镇痛时的alpha增强现象一致,可能代表疼痛调节的电生理标志。对照实验显示,偏离神经3厘米的刺激不仅未产生抑制效应,反而导致SSEP振幅轻微增加(0.05-0.38 μV),可能由于激活了前臂肌肉或皮肤感受器。临床层面,靶向治疗的CTS患者疼痛评分降低40.6%,症状改善持续1-3天,而偏离神经的对照组无任何改善。这些中枢电生理标志物的系统性改变不仅证实了外周FUS对感觉传导通路的调节作用,更为建立客观疗效评价体系和优化治疗参数提供了量化依据。

图4:正中神经的平均累积位移、峰值累积位移与SSEP调制的相关性

(图片来自原文)

03 研究意义

这项研究首次在人体中证明了外周神经聚焦超声可以有效调控体感诱发电位,为无创神经调控技术的临床转化提供了重要依据。研究建立了"位移-效应"剂量关系模型,并通过主动对照实验证实了精准定位对治疗效果的决定性作用。该技术的临床应用前景广阔:不仅可用于腕管综合征等外周神经病变的治疗,还可能扩展到其他慢性疼痛疾病的管理。与传统的脊髓刺激或药物治疗相比,聚焦超声具有无创、可重复、副作用小等优势。特别是该研究证实了机械位移而非空化效应是主要作用机制,为优化治疗参数提供了理论基础。未来,随着便携式设备的开发和治疗方案的优化,患者有望在家中接受个体化的神经调控治疗,实现慢性疼痛的长期管理。

这项开创性研究为外周神经调控领域带来了新的突破,证明了位移成像引导的聚焦超声技术在神经痛管理中的巨大潜力。虽然目前的镇痛效果仅持续数天,但通过优化刺激参数、开发多脉冲方案、结合其他治疗手段,有望实现更持久的治疗效果。随着技术的不断完善和临床试验的深入推进,相信不久的将来,更多神经系统疾病患者将能够享受到这种安全、有效的无创治疗技术带来的福音。

参考文献:

E. P. Mccune, S. G. Blackman, H. A. Kamimura, E. V. Bendau, T. D. Sachs, S. Kim, S. A. Lee, C. J. Winfree, E. E. Konofagou. Displacement-guided Focused Ultrasound of the Median Nerve Modulates Somatosensory Evoked Potentials in Humans[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2025.

来源:BME康复工程分会

仅用于学术分享,若侵权请留言,即时删侵!

欢迎加入脑机接口AI星球

获取更多脑机接口+AI等领域的知识和资源。

加群交流、商业合作请添加微信:RoseBCI【备注:姓名+行业/专业】。

欢迎来稿

1.欢迎来稿。投稿咨询,请联系微信:RoseBCI

点击投稿:

2.加入社区成为兼职创作者,请联系微信:RoseBCI

一键三连「分享」、「点赞」和「在看」

不错过每一条脑机前沿进展