AI播客,快速了解:

近日,一项发表于国际顶尖期刊《Nature Neuroscience》的纵向研究带来突破性发现:成人在手臂截肢前后,大脑初级感觉运动皮层中手(包括术后幻肢)和嘴唇的表征始终保持稳定,并未出现学界长期认为的“大规模皮层重组”。这一结果不仅解决了数十年的学术争议,更为脑机接口研发、幻肢痛治疗等临床应用提供了关键理论支撑。

“这项研究有力地提醒我们,即使在肢体缺失后,大脑仍然保留着对身体的记忆,等待重新连接,”该研究的主要作者、匹兹堡康复神经工程实验室的博士后研究员亨特·肖内(Hunter Schone)说。

Hunter Schone @Rayni Shiring/University of Pittsburgh

长期以来,神经科学领域普遍认为,当身体部位缺失(如手臂截肢)时,大脑会启动“皮层重组”——原本负责该部位的皮层区域会被邻近身体部位(如面部、嘴唇)的神经表征“占据”。这一观点源于上世纪80年代的猴子实验:研究发现猴子截肢后,初级躯体感觉皮层(S1区,负责处理触觉与运动信号)中“手区”会开始响应面部输入;后续对人类截肢者的横断面研究也显示,S1区手的表征似乎被嘴唇表征“替代”,即所谓“皮层资源劫持”。

然而,近年研究逐渐对这一理论提出质疑。部分学者发现,截肢者的幻肢仍能在大脑中引发类似健康手的神经活动——比如尝试移动幻肢手指时,大脑激活模式与健康人移动真实手指高度相似,且皮层或外周神经刺激可诱发清晰的幻肢感觉。但这些研究均存在一个关键局限:采用“横断面设计”,即对比截肢者与健康人的大脑活动,无法直接追踪同一人截肢前后的皮层变化,难以判断幻肢表征是“保留原有模式”还是“全新重组”。

为破解这一难题,来自英国伦敦大学学院、剑桥大学等机构的研究团队采用了“纵向功能磁共振成像(fMRI)”方法——这是全球首个对截肢者从术前到术后进行长期追踪的研究。研究团队招募了3名计划接受手臂截肢的成人参与者(P1、P2、P3),分别因动静脉畸形、缓慢进展的肉瘤、慢性骨病接受截肢,手术方式涵盖先进的靶向肌肉再支配技术与传统截肢术;同时纳入16名健康人作为对照,另补充26名平均截肢23.5年的“慢性截肢者”数据进行验证。

对三名成年参与者在截肢后长达 5 年的时间里,追踪其手部和面部(嘴唇)的皮层表征 @Nat Neurosci

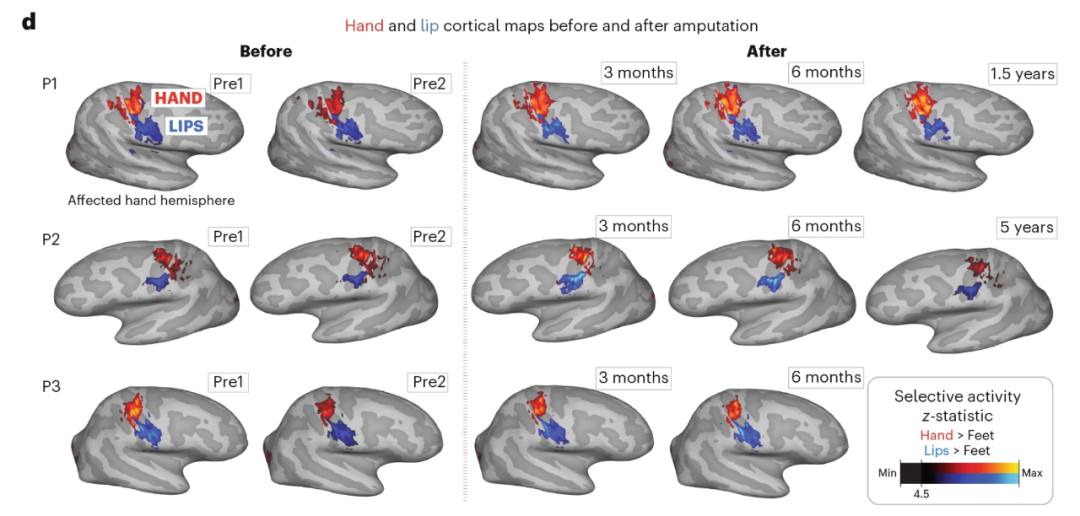

从术前2次扫描(最短间隔24小时,最长距截肢2周),到术后3个月、6个月,再到P1术后1.5年、P2术后5年的长期随访,研究者通过fMRI记录参与者在“移动手指/幻肢手指、噘嘴唇、弯脚趾”等任务中的大脑活动,重点分析S1区(尤其是负责精细躯体定位的Brodmann Area 3b区)和初级运动皮层(M1区)的表征变化。

研究结果颠覆了传统认知:首先,截肢后幻肢的大脑表征高度稳定。无论是单根手指的激活位置、大脑体素活动模式,还是“手指运动意图”的解码准确率,均与术前几乎一致。例如,术前真实手与术后幻肢手指的神经活动相关性高达0.68-0.91(P<0.001),与健康人无差异;用术前大脑数据训练的模型,能以88%-89%的准确率识别术后1.5年的幻肢运动意图,远超随机水平。即便部分参与者在长期随访中手指表征略有减弱,也属于大脑活动的自然波动,与自身未截肢手的变化趋势一致。

案例研究参与者展示了截肢前后惊人一致的手部和嘴唇皮层图 @Nat Neurosci

其次,嘴唇的大脑表征并未“入侵”原手区。传统观点认为,手臂截肢后S1区手的区域会被嘴唇表征占据,但本研究发现:嘴唇的激活范围、强度及“中心位置”在截肢前后无显著变化,且始终处于健康人正常范围内。与26名慢性截肢者对比后进一步证实,无论截肢时间长短,嘴唇表征都未出现向手区的扩展——此前研究的“重组假象”,实则是因忽略了幻肢本身的神经活动,仅通过“对比现存身体部位的最强响应”误判而来。

“由于我们之前的研究,我们怀疑大脑图谱在很大程度上不会改变,但缺失肢体的图谱保持完整的程度令人惊叹,” 剑桥大学认知神经科学教授塔玛尔·马金(Tamar Makin)说,“考虑到躯体感觉皮层负责解读身体内部的状况,它似乎不知道手已经不在了,这很令人惊讶。”

该研究的临床价值尤为显著:对脑机接口研发而言,稳定的幻肢皮层表征意味着未来的植入式设备无需频繁调整,即可长期、准确解码截肢者的运动意图,大幅提升假肢操控的稳定性;对幻肢痛治疗而言,研究提示当前常用的“靶向肌肉再支配”“再生外周神经接口”等疗法,其效果并非通过“逆转皮层重组”实现,需重新探索作用机制,为开发更精准的止痛方案提供依据。

“既然我们已经证明这些图谱是稳定的,脑机接口技术就可以在身体图谱随时间保持一致的假设下运行,”肖内说,“这使我们能够进入下一个前沿领域:获取手部图谱更精细的细节,比如区分指尖和指根,以及恢复丰富的、定性的感觉,如纹理、形状和温度。”

美国国立精神卫生研究院脑与认知实验室的克里斯·贝克(Chris Baker)等人也为这项研究做出了贡献。

这项研究得到了威康信托高级研究奖学金(215575/Z/19/Z)、美国国立精神卫生研究院(ZIAMH 002893和F32MH139145)以及医学研究理事会(MC_UU_00030/10)的支持。

*本文基于8月21日发表的《Stable cortical body maps before and after arm amputation》,视频图片来自研究论文和网络;本文仅用作学术分享,如有侵权请告知删除。

参考:

https://doi.org/10.1038/s41593-025-02037-7

https://www.medschool.pitt.edu/news/gone-not-forgotten-brain-s-map-body-remains-unchanged-after-amputation?utm_source=hs_twitter&utm_medium=organicsocial