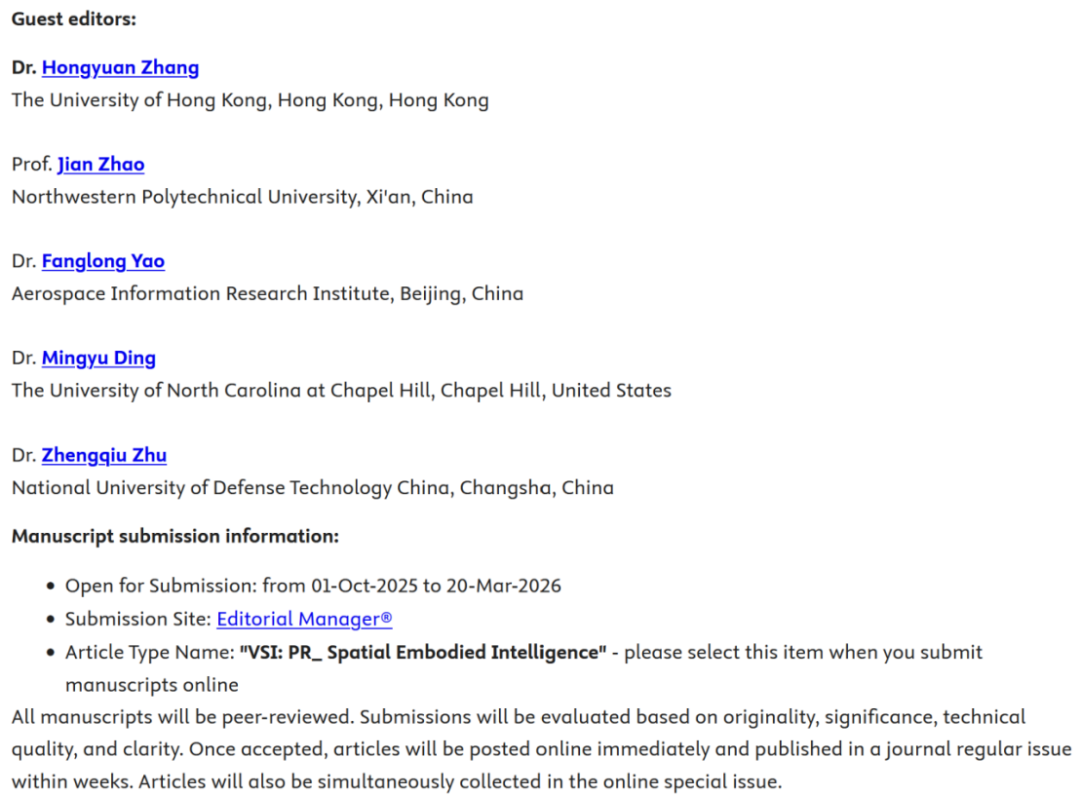

近日,中国电信人工智能研究院(TeleAI)赵健研究员、中国科学院空天信息创新研究院姚方龙副研究员、北卡罗来纳大学教堂山分校Mingyu Ding助理教授、香港大学张鸿远博士(Executive Guest Editor)、国防科技大学朱正秋讲师在中科院一区TOP、CCF-B类推荐期刊《Pattern Recognition》上组织了《开放城市环境下的无人系统空间具身智能》专刊,现公开征集投稿,欢迎大家宣传并赐稿。投稿截止日期为2026年3月31日。

概念解析:①无人系统是指无需人类在系统内部或载具上进行物理操作,即可自主或通过远程控制执行任务的系统集合,涵盖空、天、地、海等多载体与多机器人协同形态。②具身智能是指智能体通过与物理环境的直接交互来感知、学习和行动的人工智能形式。③空间智能是具身智能的重要组成部分,指的是智能体感知、理解和与三维物理世界交互的能力,涉及对空间几何、物体关系、运动轨迹和环境结构的综合理解以及记忆利用。④无人系统空间具身智能是指一个无人系统所具备的一种高级智能形态。在这种形态下,系统不仅能利用空间智能精确地感知和理解其在三维物理世界中的位置和环境,还能通过具身智能,利用其物理身体与环境进行有目的的交互、操作和试错,并从这种真实的物理反馈中学习和优化自身行为,最终实现复杂任务的自主完成。

源于认知科学的基础研究,空间具身智能已演变为融合人工智能、机器人学和神经科学的多学科交叉前沿领域。研究“无人系统空间具身智能”具有重大的理论和实践价值,旨在推动无人系统从“自动化工具”向“自主智能体”的根本性转变,从而构建人机协同新范式。该方向是近年来备受关注的新兴研究热点,不仅Yann LeCun、李飞飞等在内的顶尖AI研究者,NVIDIA、Google等行业领军企业正将战略规划重点布局于该领域,CVPR、ICCV、NeurIPS、ICML、ICLR、ACL等顶级AI学术会议关于空间具身智能及相关方向的论文投稿数量也在持续快速增长。

我国同样高度重视该领域,将具身智能列为人工智能领域的重要战略发展方向、低空经济列为我国重要战略应用布局。2025年3月的政府工作报告首次提出培育“具身智能”等未来产业,不仅如此,2025年8月国务院重磅发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。在无人飞行器方面,从2021年“低空经济”概念首次被写入国家规划,到2024年“低空经济”写入政府工作报告,被视为中国经济新增长引擎,都凸显了低空经济在国家经济发展中的重要地位。这些国家层面的重要政策与论述为“无人系统空间具身智能”的研究奠定基础。

“空间具身智能”赋予无人平台具身智能体类人的感知、推理以及与环境互动的能力,进而在物理世界中发挥重要作用。当前,这一不断演进的范式正驱动视觉-语言导航、主动目标搜索、具身问答、社交互动等应用领域的技术方法创新。近年来,基础模型的持续进展以及人类空间认知的深度解构,极大推动了空间具身智能的发展,使其成为新一代智能系统的重要支撑。基础模型在世界知识、规划推理、多任务泛化等方面取得了长足进步,尤其在静态和室内场景任务中展现是出色表现。然而,在导航、搜索、感知问答、任务规划等城市空间动态场景中部署基础模型驱动的无人平台具身智能体仍面临严峻挑战。人类智能与现有无人平台智能系统在开放城市环境下的性能差距,进一步凸显了该领域发展的迫切性。

基于以上背景,本专刊聚焦开放城市环境中的无人系统(无人机、无人车、机器人、空天飞行器、卫星等)空间具身智能。我们诚邀广大研究者投稿,探讨以下关键且紧迫的问题:

1)空间具身智能的理论基础和最新技术进展是什么?

2)当前多模态基础模型在城市空间具身任务中能在多大程度上达到人类水平?

3)如何通过认知架构设计、大小脑协同、快慢思维结合、微调和后训练等策略来提升无人平台具身智能体的任务性能?

本专刊旨在征集原创性贡献,报告开放城市环境中无人系统空间具身智能的最新进展。征稿主题包括但不限于:

城市具身智能仿真器/测试平台、高质量任务数据集和评估指标

面向开放城市环境具身智能的预训练多模态感知大模型

类人空间认知架构、空间认知地图统一描述语言

结合人类空间认知的大推理模型后训练方法

面向开放城市环境具身任务的统一视觉-语言-动作模型

面向开放城市环境具身任务的大小模型协同方法

具身感知与多模态空间表征前沿方法

面向城市空间理解的多视图融合方法

基于多模态思维链的推理规划方法

面向城市具身任务执行的人机协作和多智能体协作方法

面向开放城市环境具身任务的世界模型

基于基础模型的具身智能体的下游应用,如导航、搜索、问答、社会交互等

专刊链接:

https://www.sciencedirect.com/special-issue/326189/spatial-embodied-intelligence-of-unmanned-systems-in-open-urban-environments

赵健,中国电信人工智能研究院(TeleAI)AI治理团队负责人、资深研究科学家、研究员,博士毕业于新加坡国立大学,主要从事AI治理方面的研究工作。共发表CCF-A类国际期刊和会议论文80余篇,撰写专著1部,第一发明人授权国家发明专利6项。谷歌学术被引超5600次,H指数41,I-10指数80,7篇一作论文单篇被引超100次。入选了“全球前2%顶尖科学家榜单”(年度科学影响力排行榜,2023/2024/2025)、国务院国资委央企“科技领军人才”、中国科协第六届“青年托举人才”、北京市科协2021-2023年度“青年托举人才”,主持国家自然科学基金面上、军口部委某类型等项目7项。相关技术成果不但服务于多个国家重要部门,同时也在中国电信、蚂蚁集团等7个科技行业领军企业得到应用,产生了显著效益。经中国人工智能学会科技成果鉴定,认为“相关成果创新性强,整体达到国际先进水平,部分达到国际领先水平”。曾获中国人工智能学会吴文俊人工智能优秀青年奖(2023)、中国人工智能学会吴文俊人工智能自然科学奖一等奖(排2,2022,中国智能科学技术最高奖)、新加坡模式识别与机器智能协会(PREMIA)Lee Hwee Kuan奖(排1,2019)、CCF-A类国际会议ACM MM唯一最佳学生论文奖(排1,1/208,2018),13次在国内外重要科技竞赛中夺冠。担任北京图像图形学学会理事,人工智能领域重要国际期刊《Pattern Recognition》编委等。

姚方龙,中国科学院空天信息创新研究院副研究员,借调于科技部(参与落实中央领导同志重要批示5件)。博士和博士后就读于中国科学院空天信息创新研究院。首次定义空天具身智能研究方向,提出空天智能体概念,发表Nature Communications、IEEE TPAMI、IEEE TNNLS、IEEE TGRS等顶刊/顶会论文20余篇,授权专利10余项,参编“十四五”教材2本。任The Innovation Informatics青年编委,Pattern Recognition期刊客座编委,IAST、JAIR期刊编委,ATN、I&R、SmartBot、JAICS、AIAS、Robot Learning等期刊青年编委,担任亚太人工智能学会具身智能与空间智能分会主席、中国人工智能学会具身智能专委会委员、中国中文信息学会具身智能专委会委员、中国指挥与控制学会具身智能专委会委员、中国图象图形学会三维视觉专委会委员等。牵头研制空天具身世界模型AeroVerse系列、空天世界模拟器、遥感时空预测大模型等,主持国家自然科学基金项目C类,获中国科学院院长奖、中国指挥与控制学会科技进步一等奖等。

张鸿远,香港大学博士后,西北工业大学博士。研究方向为表征学习、多模态理解、多模态生成、具身智能等。在IEEE TPAMI、IEEE TIP、ICML、CVPR、AAAI等顶级期刊和会议上发表论文30余篇。受邀担任IEEE Transactions on Fuzzy Systems、Pattern Recognition等期刊编委,Pattern Recognition、Remote Sensing等期刊的(执行)客座编辑,ICML、NeurIPS、ICLR、CVPR、ICCV、SIGKDD、WWW、AAAI、AISTATS等顶级会议的审稿人数十次。

朱正秋,国防科技大学数智建模与仿真国家级重点实验室讲师,长期从事复杂系统建模仿真、群智计算、具身智能等方向研究。主持国家级、省部级科研项目数项,以第一或通讯作者在The Innovation、IEEE Trans汇刊、CCF推荐期刊会议上发表论文20余篇,参与英文专著1部,授权国家发明专利13项。担任The Innovation青年编委、中国指挥与控制学会大模型与决策智能专业委员会副总干事、中国仿真学会仿真学科工作委员会秘书,Pattern Recognition、系统仿真学报等期刊客座编辑。曾获教育部自然科学奖,中国仿真学会自然科学奖,中国仿真学会高质量博士学位论文,国防科技大学优秀博士毕业生等奖励。

网站Call for Papers页面