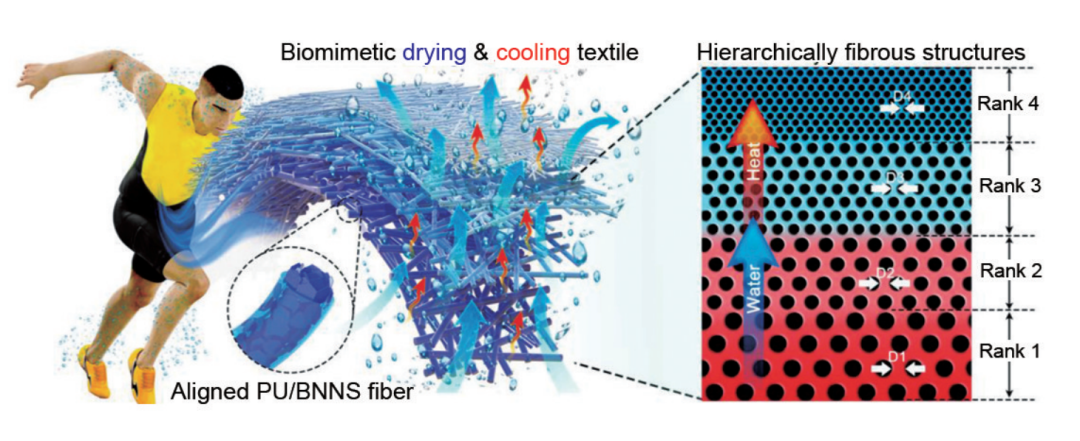

仿生多层纤维膜作为个人干燥与降温功能性纺织品的排汗与散热机制;左侧插图为取向排列的聚氨酯/氮化硼纳米晶纤维,右侧插图为分级纤维结构的横截面视图

(图片来源:东华大学官网)

精彩内容回顾

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的研究成果、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、科技新闻、科技评论、专稿专题、综述、论文、政策建议、科技人文等。