1955年,索尼的首席执行官盛田昭夫迎来了一生难求的机遇。

宝路华手表公司向他提出了任何电子产品制造商都会梦寐以求的订单:10万台设备,立即交付,保证付款。

当时,索尼刚刚制造出日本第一台晶体管收音机,原型机名为 TR-52。这是一款小型化的奇迹,但第一批产品存在一个致命缺陷——塑料格栅在夏日高温下会变形。尽管如此,这家美国最大的手表分销商仍然希望入局。宝路华准备将索尼的技术引入美国市场。

但只有一个条件。

“我们会下订单,”宝路华的高管们说,“但它将作为宝路华收音机销售。我们希望产品上印有我们的品牌名。”

索尼当时还是一家非常小的公司。仅此一单就能让他们维持数月的生计。单是这笔收入就已是巨大突破,而进入美国分销渠道的机会更是无价之宝。远在东京,索尼的董事会给盛田昭夫发电报,催促他接受这笔交易。

所有理性的计算都指向同一个结论:答应他。

盛田昭夫却说了不。

他后来解释自己的想法:“如果我们接受他们的订单,他们将推广的是宝路华的品牌。五年后,没有人会记得索尼。但如果我拒绝,并用未来 50 年的时间在美国销售索尼品牌的产品,我将建立一个能延续数十年的品牌。”

TR-52 收音机外形像纽约联合国的建筑。

宝路华的高管们摇着头离开了房间。盛田昭夫自己的董事会也质疑他是否疯了。谁会为了一个抽象的品牌建设概念,而拒绝 10 万台的订单?

这个决定——将赌注押在未知而非确定的收益上——成为了一家不仅制造产品,更创造欲望的公司的标志性举动。

世界尚未意识到,但一种新型公司已然诞生。

颠覆的韵律

今天,每一位高管都面临着他们自己的宝路华时刻。人工智能正在重写法学、医学和电影制作的规则。然而,现代颠覆之父并非 OpenAI 的萨姆·奥尔特曼或微软的萨提亚·纳德拉。

在史蒂夫·乔布斯研究颠覆之前,已有索尼。在 iPod 之前,已有随身听。在苹果零售店成为科技圣殿之前,索尼早已在东京和纽约建立了自己的展示厅。在不同凡想的口号出现之前,盛田昭夫早已向世界展示了如何做到:

“我不认为任何数量的市场调研能够告诉我们索尼随身听会成功。索尼随身听确实改变了全球数百万人的生活习惯。”

乔布斯后来的言论几乎逐字逐句地呼应了盛田昭夫:

“通过市场调研来设计产品真的很难。很多时候,人们直到你把成品展示给他们看,才知道自己想要什么。”

没有哪家公司能像索尼一样,完整地展现了创新的整个弧线:从一家白手起家的初创公司,成长为改变世界的颠覆者,再到后来沦为步履蹒跚的巨人。它在多元化战略上的失误,以及在软件领域的后期挣扎,揭示了成功之后是多么容易失去优势。

尽管如此,索尼的早期文化及创始人的心态,为生成式 AI 时代提供了一份清晰的蓝图。我与一位当时曾和盛田昭夫紧密共事的人交谈过。他形容盛田昭夫有着永不满足的好奇心,坚信“知人”胜过“知事”,并坚持让工程师在商店和工厂之间轮岗。这创造了一家永远在学习、永远在前进、永不止步的公司。

这是当今每一位领导者都可以借鉴的心态。诞生于战后日本的废墟之上,索尼建立了全球品牌,开创了新的品类,并一度成为苹果衡量自身的标杆。

而盛田昭夫如何从东京一家被炸毁的百货商店里白手起家,建立起这一切的故事,至今读来仍近乎传奇。

从战后初创到行业颠覆者

我第一次接触到索尼的故事,是在哈佛商学院的一场研讨会上。站在教室前方的是克莱顿·克里斯坦森,正是他创造了颠覆性创新这个术语。

“我一直试图理解的谜题是,”克里斯坦森开口道,他的声音沉稳而深思熟虑,“为什么那些曾被普遍认为不可撼动的公司,一二十年后,却发现它们已沦为行业中游,甚至垫底。”

他停顿了一下。

“我认识很多 CEO,”克里斯坦森继续说,“他们中的许多人在很长一段时间里都非常聪明。当他们的公司崩溃时,所有人都归咎于愚蠢。但我并不认为人的智力会有如此大的波动。”

他向我们讲述了 RCA 的故事,这家公司是 1950 年代的电视业巨头。当 RCA 发现晶体管技术时,公司面临一个选择。他们当时正通过真空管电视赚取巨额利润。早期的晶体管虽然是工程师的杰作,但音质低劣,声音尖锐刺耳。

对于像 RCA 这样以卓越品质立足的品牌来说,为何要为了一款利润微薄的新奇产品,投资一项劣质技术呢?

第一原则:市场领导者擅长优化现状。

颠覆总是始于那些在位者看来“不够好”的路径。

因此,RCA 将其晶体管研究集中在高端应用上,而将“玩具”市场留给了别人去探索。一家名不见经传的日本新公司——索尼——支付了 25,000 美元,从西部电气公司获得了晶体管技术的授权。

当然,索尼当时无法用晶体管制造电视机,因为技术还不够强大。但他们可以制造更小的东西:手持收音机。那第一台晶体管收音机的音质几乎可笑。但它有一个关键优势:你可以随身携带。

青少年们以百万计地抢购这些袖珍收音机。年轻人第一次可以逃离父母的客厅,按照自己的方式聆听摇滚乐。音质无关紧要,自由才最重要。

RCA 的高管们呢?他们认为这简直是个笑话。利润低、音质差。他们想,既然真正的利润来自于向郊区成年人销售大型红木电视机,何必去理会一群只有些零花钱的孩子呢?

与此同时,每一代晶体管的性能都在变得更强大、更可靠。索尼的工程师们并没有问:“我们如何制造出更好的真空管?”他们不断提出一个不同的问题:“随着晶体管的改进,什么将成为可能?”

1963年,索尼推出了肚子电视,一款面向大众市场的小型黑白便携电视。它小到可以让你躺在床上时放在肚子上观看。画面颗粒感很重。目标客户是谁?住在狭小公寓里的年轻人。

第二原则:颠覆性创新无需在在位者的标准下做到更好。

它只需要足够好,能够为新用户完成一项重要的任务。

到了 1960 年代末,晶体管的性能终于强大到足以用于全尺寸彩色电视机。是谁花了二十年时间掌握这项技术?是索尼。1968 年,他们推出了特丽珑彩条电视,它不仅能与 RCA 最好的电视机相媲美,甚至更胜一筹。RCA 突然发现,自己在一项他们完全理解但选择不去发展的技术上,已陷入了追赶的窘境。

这种模式不断重演。快进到 1979 年:索尼推出了随身听,一款便携式磁带播放器。行业专家们捧腹大笑。人们戴着耳机在街上走?他们会看起来很荒谬!

二十年后,史蒂夫·乔布斯在开发 iPod 时,对随身听进行了痴迷般的研究。正如苹果前 CEO 约翰·斯卡利回忆的那样:“史蒂夫当时的参照标准就是索尼。他真的想成为索尼。他不想成为 IBM,也不想成为微软。”乔布斯甚至收藏了一批索尼的信纸和营销材料。

索尼的崛起如何遵循了颠覆性创新的剧本:

进入巨头们忽视的市场。 接受在旧有指标下的“更差”表现。 在对新客户重要的新指标上取胜。 坚持不懈地改进。 以更优越的产品重返主流市场。 当在位者注意到时,你已经用更好的解决方案实现了对他们的超越。

但有一个问题,仅凭颠覆理论无法解释:为什么是索尼?

为什么不是松下、东芝,或是其他任何能够接触到相同技术、拥有相同制造能力、面向相同市场的日本电子公司?

答案不在于战略,而在于某种更为有机的东西。姑且称之为刻意创造的机缘巧合。

机缘巧合的引擎

1945年8月15日,裕仁天皇的声音通过日本的广播电波噼啪作响地传出。很少有人听过天皇的讲话。他传递的信息是毁灭性的:日本将向同盟国投降。

这是有记忆以来,这个国家第一次输掉战争。

毁灭是彻底的。美国的燃烧弹摧毁了东京 47% 的市区。城市一半的居民无家可归。日本不仅经济上满目疮痍,精神上也已崩溃。

在这片废墟中,两位工程师设法找到了彼此。井深大和盛田昭夫决定创办一家公司。他们在一个被炸毁的东京百货商店的空壳里安营扎寨,没有电,也没有明确的产品构想。在他们的创立章程中,他们写道,他们寻求“建立一个稳定的工作场所,让工程师们能够充分意识到技术带来的喜悦及其社会责任,并尽情地投入工作。”

这不是一份商业计划。这是一份宣言。请注意其中缺失了什么:完全没有提及公司究竟要制造什么。

这家公司诞生于纯粹的创造性反抗。两位年轻的工程师拒绝停止建造和修补,即便周围的一切都已化为灰烬。

第三原则:善用机缘巧合的公司并非始于固定的产品路线图。

它们始于一个问题:“我们如何创造一个让发现变得不可避免的环境?”

事实上,索尼的晶体管收音机就是一个富有成效的意外。当西部电气公司宣布将在海外授权晶体管技术时,井深大抓住了这个机会,尽管他当时根本不知道索尼可以用它来制造什么。盛田昭夫亲自飞往纽约获取授权,而他对半导体几乎一无所知。

经过两年的反复试验,索尼终于生产出第一台 TR-52 原型机。

这种模式在 1980 年代再次上演,当时苹果将其 PowerBook 项目外包。索尼取消了其他项目来接受这项挑战,并抽调了七名顶尖工程师。

仅凭一份半页纸的苹果规格说明,索尼成功地将价值 4,500 美元的 Macintosh 台式机的核心部件,塞进了一个五磅重的笔记本电脑机身中。整个项目从设计图到投产仅用了 13 个月,令苹果震惊不已。一位高管回忆道:“我们的合同制造关系就是这样开始的。”

对索尼而言,这不仅仅是一份合同。这是一堂关于苹果工业设计准则的速成课。索尼的帝国并非建立在宏伟的战略规划之上,而是建立在为“幸运的意外”创造条件的基础之上。这就引出了最后一个问题:

为什么索尼在识别和抓住这些幸运机遇方面表现得如此出色?

“知人”范式

我把这个问题抛给了一位在早期密切观察盛田昭夫的研究员。他的回答出人意料:“盛田昭夫信奉‘知人’胜于‘知事’。”

西格瓦尔德·哈里森博士是一位瑞典研究员,自 80 年代初以来,他已在索尼的研发实验室里度过了多年时光。他采访了 166 人,包括首席技术官菊地真,以及最引人注目的是,盛田昭夫本人。

西格瓦德·哈里松博士

“我为盛田昭夫准备了六个精心设计的问题,”哈里森告诉我,回忆起那一刻,他的眼睛闪闪发光。“我准备好了去理解索尼的创新体系、他们的研发流程、他们的战略规划框架。”

“他告诉你什么了?”我问。

“他对每个问题的答案都一样:‘你认识的人越多越好。’”

哈里森花了七个月的时间才明白盛田昭夫真正的意思。当他研究索尼实际如何组织其工程师时,他豁然开朗。

索尼通过轮岗将好奇心制度化。工程师不被允许无限期地留在研发部门。“一直待在研发部门的人是种浪费,”首席技术官菊地告诉哈里森。“如果有人需要待上两年以上,说明他们没有做出成绩。”

新员工会在实验室待六个月,在制造部门待六个月,然后在旗舰店销售产品六个月。

只有这样,他们才能回到研发部门工作两年。在作为经验更丰富的工程师开发出一款产品后,他们会回到制造部门监督生产,然后再到零售部门去销售他们自己设计的产品。

最后一步至关重要。他们必须亲手卖掉自己制造的东西。

第四原则:缺乏跨职能共情的深度专业知识只会产出优雅的无用功。

索尼将共情机制融入了其职业发展路径。

但索尼做得更远。他们每周都会举办“站立式啤酒派对”。这些是大型聚会,来自不同部门的数百名员工在这里进行社交。

“研发部门的同事会遇到来自制造和销售部门的同事,”哈里森解释道。“他们得以跨越组织边界保持联系。”

一位高级副总裁向一线工人解释电路板问题。两位来自完全不同产品线的工程师在餐巾纸上勾勒想法。在这些派对上,你不是‘研发部的田中先生’或‘制造部的佐藤先生’。你只是田中,只是佐藤。

第五原则:组织创新需要对抗专业化分工的自然熵增。

索尼将社交联系武器化,用以打破职能孤岛。

这种连接的哲学远远超出了索尼的围墙。

当索尼在 1980 年代与飞利浦共同开创 CD 格式时,这不仅仅是一次技术转让。这是日本大型电子公司首次作为平等伙伴与欧洲公司进行研究。

索尼将其工程师派往埃因霍温多年,与飞利浦的研究人员并肩工作。

结果呢?索尼将 CD 推向市场的速度远快于飞利浦。并非因为他们拥有更好的技术——技术是他们共同开发的——而是因为他们的组织能够以前所未有的速度,将知识从实验室转移到工厂,再到市场。

我追问哈里森关于盛田昭夫个人角色的问题:“他到底是个怎样的人?”

“他的英语相当不错,比大多数日本高管都好,”哈里森回忆道。“但最让我印象深刻的是他那份真诚的好奇心。他不仅仅是会见人;他会记住他们。当我离开我们的会议时,他的秘书将我录入了他的数据库。我是第 10,052 号人物。”

“一万人?”

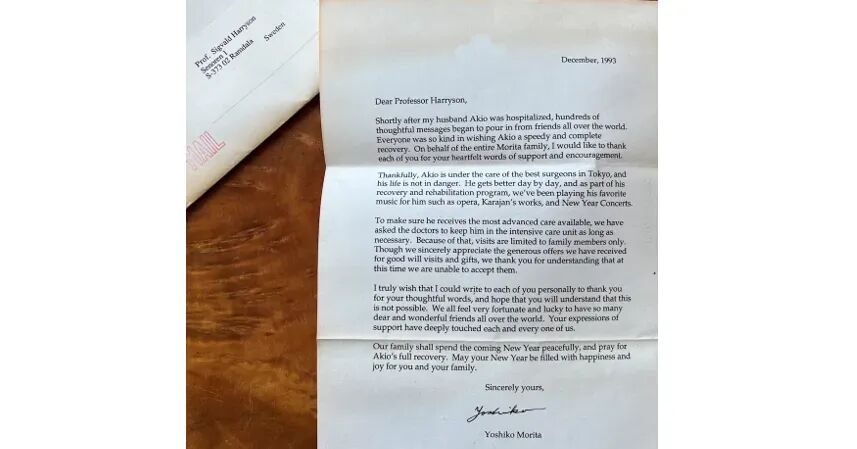

“至少。而且他保持着联系。七个月后,我收到了盛田夫人的来信。她的丈夫病倒了。她很可能在写信给他网络中的许多人,这让我以一种更深刻的方式理解了‘知人’胜于‘知事’的真正价值。”

一封来自盛田夫人亲笔信

衰落与教训

索尼的黄金时代不可能永远持续。1994年11月25日,盛田昭夫辞去董事长一职,此前一年的一次中风使他身体虚弱。到了 2000 年代,公司迷失了方向。电视部门连续八年亏损。其手机业务则是一场彻头彻尾的灾难。Vaio 个人电脑产品线步履维艰,最终被出售。

发生了什么?

世界以一种索尼未曾预料到的根本方式发生了变化:一切都变成了计算机。

索尼的工程师在硬件方面才华横溢,但他们从未建立起深厚的软件专业知识。他们认为内容就是软件,这就是他们收购唱片公司和电影制片厂的原因。但他们从未掌握计算软件——操作系统、云服务和人工智能——即现在驱动消费电子产品的整个数字基石。

最终原则:“知人”策略的有效性,取决于你是否在问对的“人”。

当未来属于软件工程师时,索尼建立的却是硬件工程师的网络。

索尼的历史提醒我们,最重要的颠覆往往始于边缘地带,失败是旅程的一部分,而创新,其核心,是一个人际网络。

索尼黄金时代最引人注目的,并非是他们制造的产品或开创的市场,而是促成这一切的人际连接。

但连接是一种肌肉。停止锻炼,它就会萎缩。

今天,苹果、微软和英伟达之所以蓬勃发展,是因为他们学会了同一套剧本的不同变体。

他们的成功在于保持开放而非封闭,在于当专业化成为常态时进行人员轮岗,在于重视你认识谁胜过你知道什么,在于分享创新而非囤积,在于创造无人要求的产品而非简单听取客户需求。

盛田昭夫是对的:你真正认识、深刻理解并真诚连接的人越多,事情就会变得越好。

因为未来不属于那些拥有最佳计划的人。它属于那些拥有最佳问题,以及能与他们一同探索这些问题的最佳伙伴的人。

盛田昭夫的数据库里有 10,000 人。你的数据库里有多少人?

作者:HOWARD YU

日期:2025年10月14日

一键三连「