他的好奇心是科学探索最本真、最持久的动力

中国工程院外籍院士,清华大学智能科学讲席教授、智能产业研究院(AIR)院长张亚勤

惊悉杨振宁先生仙逝,心情十分沉重。我特意把三十载交往的书信与电邮重新整理回味,过往交流的细节及杨先生的音容笑貌仿佛仍历历在目。先生于我而言,不仅是科学巨匠、当代伟大的科学家,更是几代华人的楷模与光亮,是我毕生敬仰的偶像,亦是指引我前行的导师。

杨先生在微软研究院举办的“21世纪计算”大会演讲(2004)

何其有幸,可以说我的一生都曾受到杨先生的鼓舞与启迪。我母亲是物理教师,因此杨振宁先生的名字自幼便萦绕耳畔。12岁那年,我就读中国科技大学少年班,第一次见到了前来讲座的杨先生 —— 那是我与先生的初遇,彼时的我只是台下众多仰望者之一,于他而言,或许只是个懵懂的少年,可他的身影、他的话语,却深深印在了我心里,成为我科学梦想最初的启蒙。与先生真正相识,约在1999年。当时我在微软亚洲研究院工作,先生正筹建清华大学高等研究中心,我们因此有了多次交流的机会。与巨匠同行,我感到最为震撼的是他永远对世界、对真理充满好奇心。

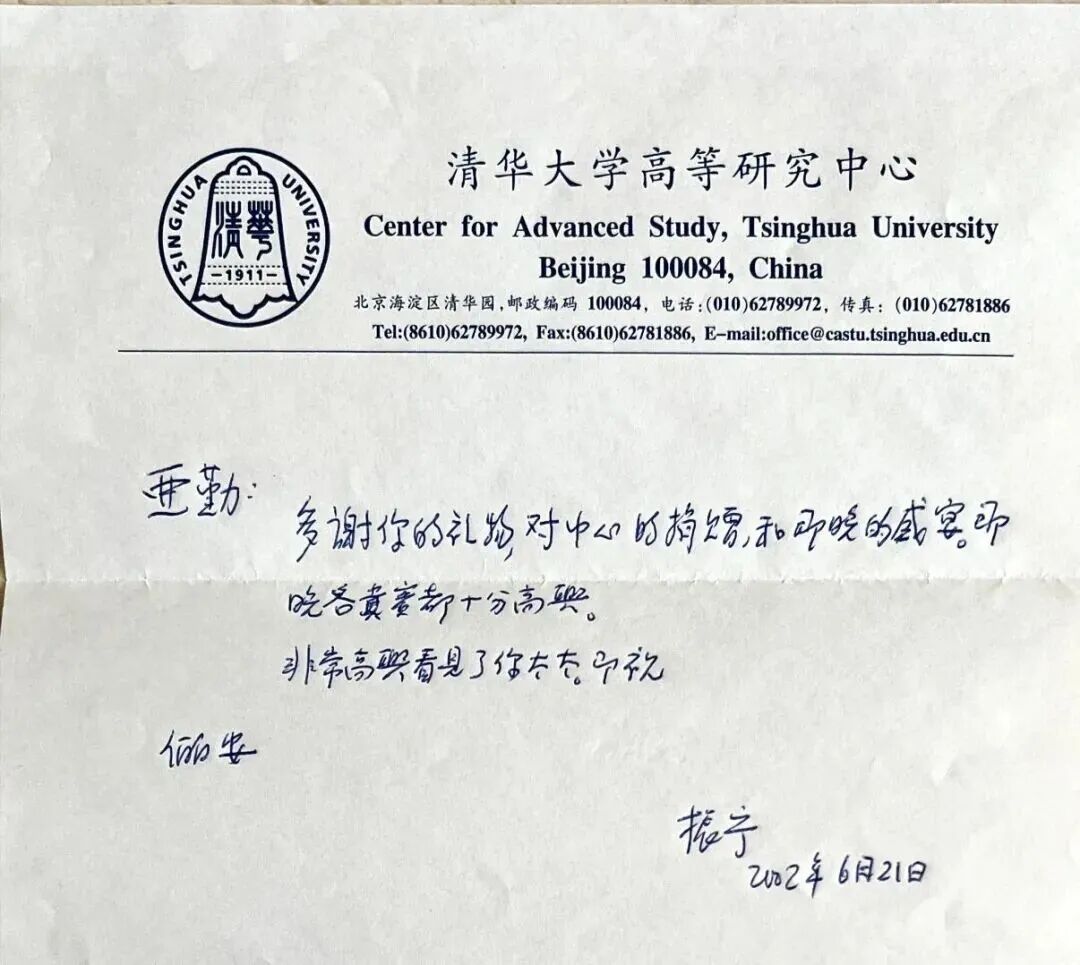

杨先生2002年关于清华高等研究中心的信件

还记得,当我向先生演示计算机视觉和语音识别等技术时,他总是兴致勃勃地提出各种深入的问题。我们当时和清华高研院一起举办了“诺贝尔中国行”, 把数十位诺贝尔奖、图灵奖和菲尔茨奖获得者请到中国进行学术交流。后来我在百度和清华从事无人驾驶与人工智能,他总会关切地询问:“人工智能还有哪些难题待解?”“中美在该领域的差距何在?我们的优势在哪里?”我三年前去家里看望他,尽管他身体已经不方便,但精神矍铄,思维敏捷,问了我许多关于清华学生培养和人工智能领域芯片和产业发展的事。杨振宁先生不仅关注技术本身的理论框架,更时刻心系祖国发展,思考着清华乃至中国能在新一轮科技发展中扮演怎样的角色。与先生交流,总能有茅塞顿开之感。他独具将复杂问题高度抽象与简化的天赋,无论是探讨工程难题还是解析物理奥秘,总能以寥寥数语道破实质。作为非物理专业的研究者,我曾多次向他请教物理问题。每一次,他都能用最简洁的语言让我领悟核心要义。与先生相处的每一刻,都是学习的过程。

杨先生80岁生日(2002)

杨先生90岁生日(2012)

杨先生100岁生日(2022)

杨先生的传奇,也在于他给了中国人莫大的信心。35 岁斩获诺贝尔奖,在那个年代,这一消息像一颗石子投入湖面,激起千层浪 —— 让所有人意识到,我们中国人也能登上科学的最高殿堂,也能在世界科技舞台上发光发热。那时中国科学技术尚处落后阶段,杨先生,就像一座灯塔,一束穿透迷雾的光亮,这份对民族信心的提振,其意义远超学术本身。在他的影响下,多少学子选择投身科学研究,进入物理学的黄金年代与数学的前沿疆域;在他的号召下,多少人才选择回国,无论是从事物理研究,还是投身其他科学工程领域,背后都或多或少有着他的激励 —— 他用自己的行动,点燃了无数人心中的科学火种。

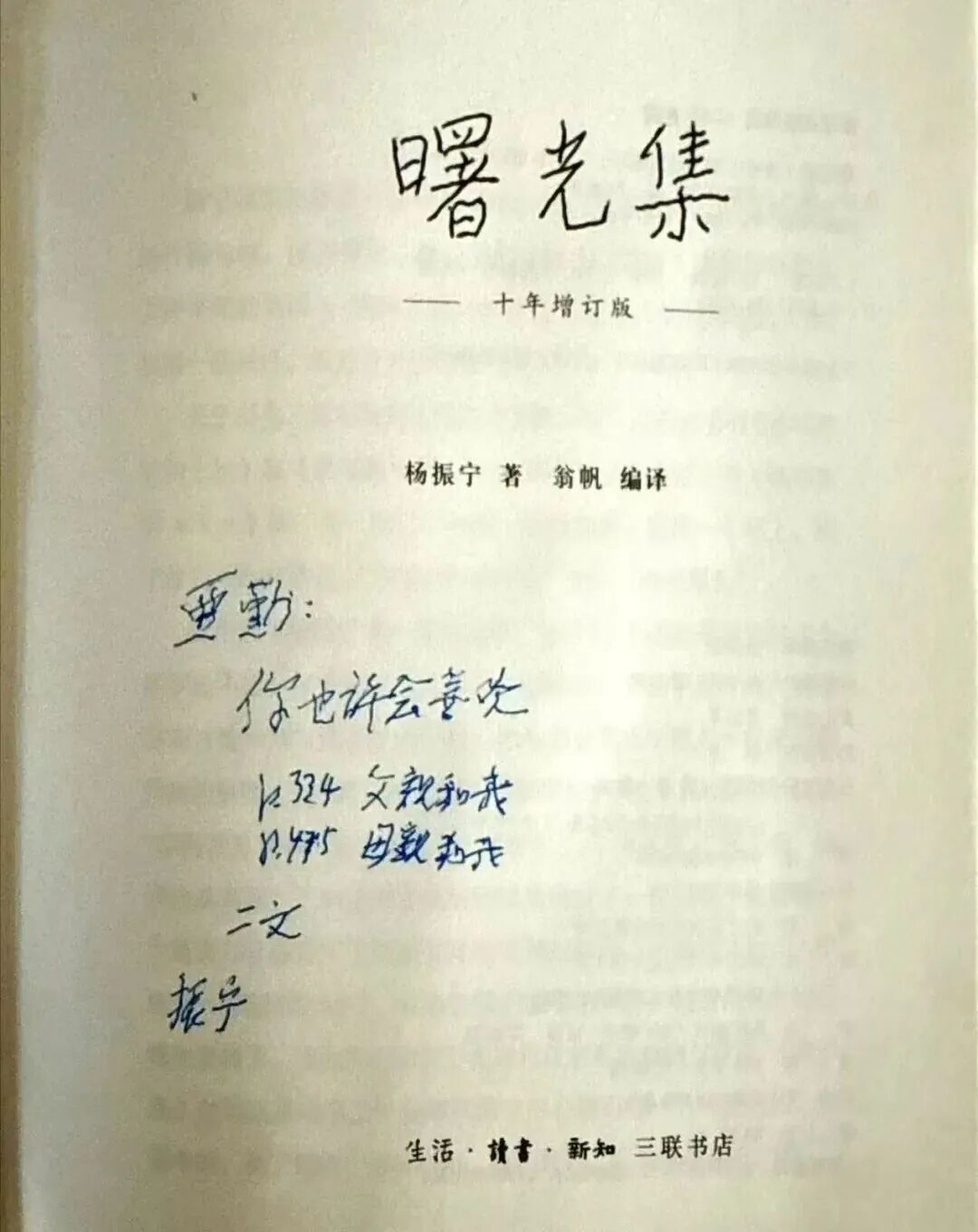

杨先生赠书

杨先生为人似玉、似浑金璞玉。他格外平易近人,即便已是享誉世界的学者,仍会在学校里给学生们亲自开课。他曾讲过普通物理课程,他的课堂总能跨越学科界限,学物理的、学哲学的、学工程的,听了之后都能从中获得启示,仿佛在不同领域间架起了一座桥梁。大孝尊亲,犹记得三年前我去探望先生,他提起我在书中写过的与我母亲相处的故事,格外动容,也与我分享了在《曙光集》中与父亲母亲的章节。

在我看来,年轻一辈值得从杨先生身上学习的精神品质有很多。首先是对真理的执着追求,无论遇到多少困难,都始终坚守初心;其次是对美的感知 —— 不仅是物理的严谨之美、科学的探索之美,更是对自然规律的敬畏之美;再者,是那份跨越学科疆界的永恒好奇心,哪怕是自己不熟悉的领域,也愿意去了解、去探索;还有他看待问题时的高度与格局,以及那份深沉的家国情怀。即便年逾期颐,他仍像年轻时、像孩童般,对这个世界、对真理充满了好奇,这份纯粹,格外动人。

与杨先生、杨乐教授交流(2002年)

杨先生不染尘埃的赤子之心,不仅是他一生深耕科学的不竭动力,更如同一颗永不熄灭的火种,在一代代学人间传递。它提醒着我们,科学探索的路上,真正的驱动力从不是名利与喧嚣,而是对未知永不停歇的追问,对真理矢志不渝的向往。而杨先生用一生诠释的这份初心,也将永远照亮中国乃至世界科学前行的道路,成为后世科研者心中最温暖、最坚定的精神坐标。

AIR长期招聘人工智能领域优秀科研人员

点这里关注我们

关于AIR