当生成式 AI 把算力需求推向前所未有的极限,热,正在成为整个半导体体系最难以忽视的现实。

目前,芯片散热主要依赖外部冷却方式,如散热片、风冷、水冷或液冷系统。如今,一台AI服务器(如Nvidia B300)功耗可达15千瓦,堪比一台家用电炉。散热已成为芯片性能提升的最大瓶颈。传统的风冷、水冷、液冷方案虽然进步显著,但在三维堆叠芯片(3D IC)和高密度AI算力模块面前仍显吃力。

过去几个月,一则关于“英伟达计划在新一代 GPU 封装中导入碳化硅(SiC)中介层”的行业传闻,引发了广泛关注。

据台湾媒体报道,英伟达 Rubin 处理器的开发蓝图中,为了应对不断攀升的功率密度与散热负载,台积电正牵头研发以 SiC 替代传统硅中介层(Silicon Interposer)的新封装结构,目标是在 2027 年前完成导入。

消息源还透露,日本 DISCO 正开发针对 SiC 晶圆的激光切割设备,而多家碳化硅材料厂(包括格棋化合物半导体、天科合达等)已启动 12 英寸 SiC 中介层的联合验证。对行业而言,这意味着封装层的导热路径,正在从硅的 150 W/m·K,跃升到碳化硅的 400–490 W/m·K 区间。

更高的热导率、更小的体积、更高的可靠性——SiC 中介层被视为未来 2.5D/3D 封装的潜在“关键解法”。然而,当产业界的焦点仍集中在封装与材料供应链时,另一条完全不同的路线,正在从学术界悄然展开:不是从外部降温,而是从芯片内部开始“摊热”。

01

斯坦福的新方向:在晶体管上铺“金刚石毯”

在这一背景下,斯坦福大学电气工程与材料科学教授、IEEE Fellow Srabanti Chowdhury 带领的研究团队,提出了一个看似异想天开的方案——在芯片表面直接生长一层“金刚石毯”。

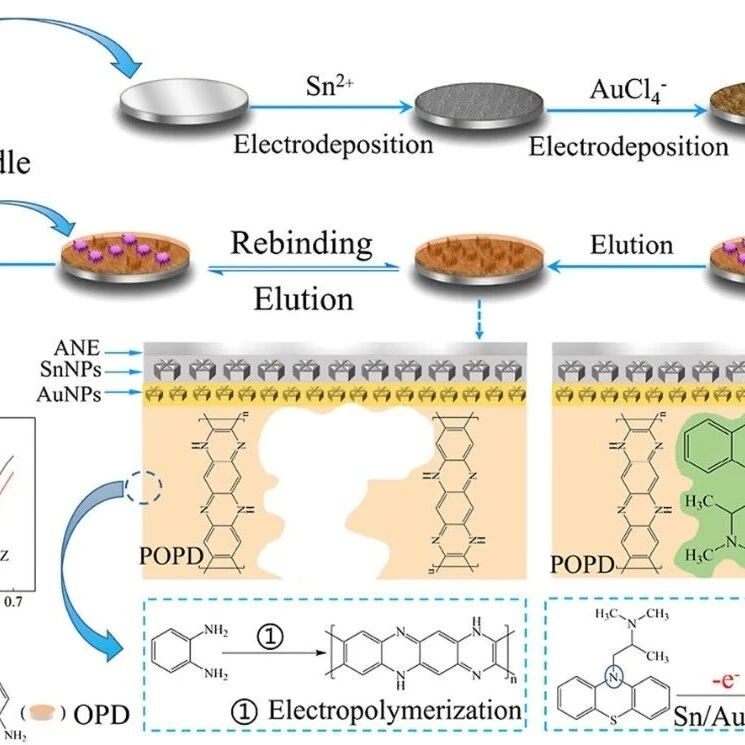

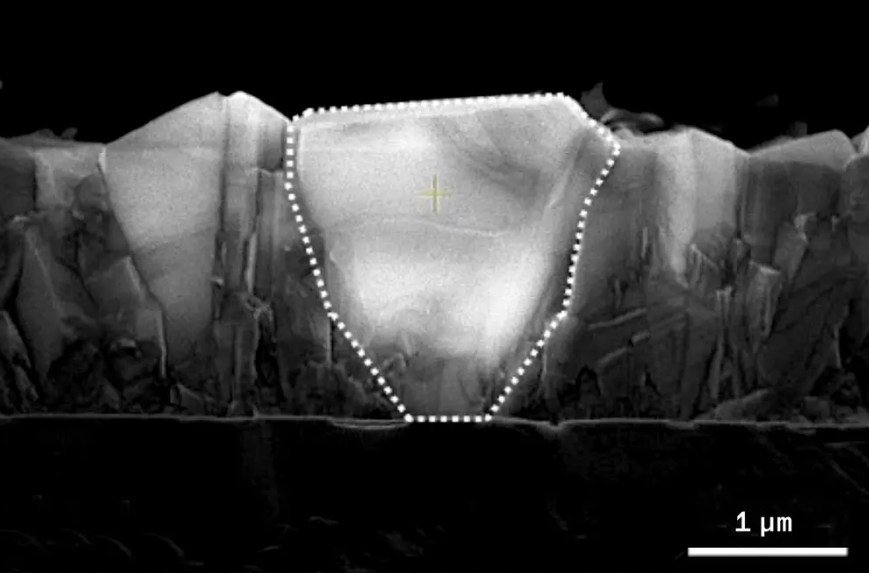

他们开发出一种低温化学气相沉积(CVD)方法,能够在约400°C下在半导体表面直接生长多晶金刚石薄膜。与珠宝级单晶不同,这种薄膜厚度仅为数微米,可在不损伤器件的情况下形成良好的导热层。

低温下生长大颗粒多晶金刚石的能力为晶体管散热提供了一种新方法

金刚石是目前已知热导率最高的固体材料(2200–2400 W/m·K),导热能力是铜的六倍,同时又是电绝缘体。但它长期无法应用于电子器件的根本原因在于——传统沉积工艺需要超过 1000°C 的高温,足以摧毁任何一颗先进集成电路。

而在实验中,研究人员将这种金刚石涂层应用于氮化镓(GaN)射频晶体管(HEMT),结果显示器件的工作温度降低了约70°C。温度下降后,晶体管在高频信号放大时的稳定性显著提高,在X波段信号放大测试中展现出功率密度提升5倍的潜力说明这种方法在高功率、高频电子器件中具有潜在应用价值。

更值得关注的是,研究团队发现,当金刚石在氮化硅覆盖的GaN表面上生长时,会自然形成一层碳化硅中间层。这一层结构起到 “声子桥” 的作用,使热量更容易在不同材料之间传递,显著降低了热边界阻。

这一现象经布里斯托大学和佐治亚理工学院的独立测量得到验证。研究表明,碳化硅界面能够改善声子匹配,从而提高整体热传导效率。这为后续的界面工程提供了新的思路。

02

热支架:颠覆3D芯片散热的新架构

随着3D堆叠芯片成为提高集成度的主要路径,层间热量积聚已成为影响可靠性的核心问题,传统外部散热结构无法有效导出堆叠内部热量。

针对这一挑战,Chowdhury 团队进一步将这套方法推广至 CMOS 与 3D 堆叠架构,提出了 “热支架” 的革命性概念:在晶体管上方的介电层中引入纳米级多晶金刚石层,通过垂直的导热通道将热量逐层传导至外部散热系统。这些热柱可由铜或金刚石制成,并在多层芯片中形成连续的导热路径。

多晶金刚石有助于降低3D芯片内部的温度。金刚石散热孔会在微米级深的孔洞内生长,这样热量就可以从一个芯片垂直流向堆叠在其上方的另一个芯片上的金刚石散热器。

模拟显示,在双芯片堆叠的仿真中,引入金刚石支架后,温度可降至原来的 1/10。对于超过五层的AI加速器而言,这种散热效果差异尤为显著。这意味着,芯片内部的散热问题,正在被重新工程化。

这条路线的意义在于:当封装层的导热优化已趋近极限,芯片内部的热管理,将成为决定 AI 系统能效比与可靠性的全新变量。正如作者所言:“金刚石散热层并不是替代现有方案,而是让整个热路径更短——让热能在产生的瞬间就被摊开。”

03

产业端巨头加持,技术上“两条腿走路”

这项研究已引起产业界的高度关注,金刚石散热技术的巨大潜力已经吸引全球主要半导体厂商的积极布局和投入。

目前,斯坦福团队已与美国国防高级研究计划局合作,验证金刚石集成技术在氮化镓功率放大器中的应用,目标是在相同芯片面积上实现 6–8 倍功率密度提升。同时,与台积电、应用材料、美光和三星等企业在硅基计算芯片领域展开合作。

在汽车领域,比亚迪则申请了一项名为《金刚石-金属复合材料及其制备方法、散热基板、功率模块、车辆》的专利。该专利覆盖了从材料到模块再到整车的完整链条,显示出比亚迪在下一代功率电子热管理方向的系统布局。(*点击链接:)

如果把当前的散热创新纵向展开,可以清晰看到产业的两级跃迁:

从技术路线看,未来高功率AI GPU极可能同时采用多种先进散热技术:外有SiC中介层传导,内有金刚石薄膜摊热。两者并非竞争关系,而是互为补充,共同构建从系统到晶体管的全路径导热工程。

从英伟达的 12 英寸 SiC 中介层,到斯坦福大学的金刚石“毯层”,看到的是同一个信号:热管理,正在成为 AI 芯片下一场性能革命的起点。当算力的天花板越来越接近物理极限,唯有重新定义“热”——才能重新定义“快”。从外部冷却到内部导热,这场散热革命才刚刚开始。

来源:公开信息

声明:Flink未来产链整理,转载请联系:18158256081(同微信)