探索物理智能大模型的突破与挑战,定义具身智能新生态——对话智澄AI创始人兼CEO、微软系40大AI科学家胡鲁辉

引言

引领物理智能革命

具身智能正以前所未有的速度突破虚拟与现实的边界,而人形机器人作为其终极载体,已成为全球科技竞赛的战略级赛道。从物理建模到感知进化,从算法创新到工程落地,物理智能正引领一场深刻的产业变革。在这次专访中,我们与智澄AI创始人兼CEO、微软系40大AI科学家胡鲁辉深入探讨了如何通过物理智能大模型破解人形机器人泛化难题,推动通用人工智能在物理世界的真正落地与生态构建。

胡鲁辉

智澄AI创始人兼CEO、微软系40大AI科学家

01

创业初心:

从虚拟智能到物理世界的跨越

您拥有在Meta、华为、京东等全球科技巨头丰富的AI与云计算研发管理经验,是什么契机促使您创立智澄AI,投身于物理智能与人形机器人这一前沿领域?

我的职业轨迹跨越了人工智能和云计算发展的关键二十年,从微软、亚马逊的早期AI探索,到Meta、华为、京东的规模化技术落地与管理。这段经历让我深刻理解技术演进规律与产业落地的挑战。创立智澄AI,源于一个清晰的洞察:生成式AI在数字世界高歌猛进的同时,物理智能,即让AI深度理解并作用于三维物理世界的能力,将成为下一轮颠覆性创新的核心。我们看到黄仁勋等领袖也敏锐地指出了这一点。

人行机器人当前的痛点在于泛化能力。人形机器人在展会上的惊艳表现与落地应用的匮乏形成巨大反差。“场景换模型”的模式导致开发成本高昂而功能局限。物理智能大模型,通过融合物理规律认知与跨模态感知,构建统一智能框架,是打破这一僵局、实现“一脑多能”的关键。智澄AI正是在2024年3月,瞄准这一历史性机遇而诞生。

我们的愿景清晰而坚定,让通用人工智能赋能物理世界,服务每个人和每个组织。我曾入选微软系40大AI科学家,并担任联合国世界数字技术院专家委员等职,这些经历赋予我整合全球视野与资源的能力,去挑战这一宏伟目标。

02

物理智能:

破解人形机器人泛化瓶颈

您提到物理智能大模型是解决人形机器人泛化能力不足的关键。能否具体阐述智澄AI在这一核心技术上的突破路径,以及它如何改变机器人的进化逻辑?

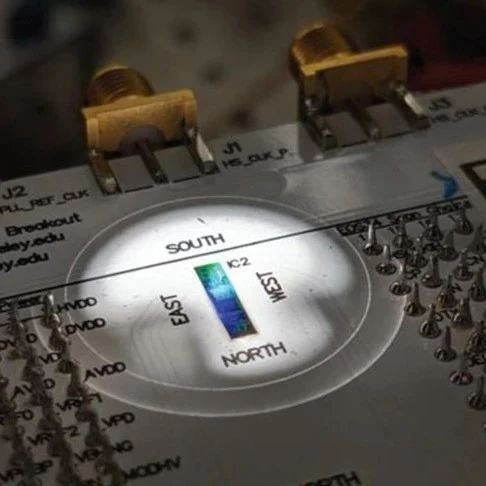

核心在于构建一个理解物理世界的具身世界模型,能深度融合物理规律认知与跨模态感知能力的统一智能框架。我们设计的物理智能大模型基于世界模型,创新我们已自研的VLM+DP模型,可以理解为通过三层架构突破瓶颈:在感知层,整合激光雷达、触觉传感器、IMU等多源数据,构建实时动态的物理场域模型,让机器人像人一样“感知”世界的力量、形变、运动。

在认知层,将牛顿力学、材料特性、能量守恒等数万条物理定律编码为可计算知识图谱,赋予机器理解物理世界运行法则的“常识”。

在执行层,利用世界模型预测和生成适应各类场景的动作策略。例如,我们的抓取系统,无需预先输入物体参数,仅凭视觉和触觉反馈就能动态调整力度,稳定操作从玻璃杯到塑料袋等多样物品。

这种底层革新催生“一脑多能”的生态。它使得机器人硬件标准化成为可能——当智能中枢具备强大的自适应能力,末端执行器无需为每个场景定制,整机成本有望降低60%以上。英国Shadow Robot的Dexterous Hand能跨领域操作,美国Figure 01能自主完成多种家庭任务,都印证了这一趋势。

在机器人技术的快速演进中,如何看待不断升级的硬件和智能系统在实际应用中的落地情况?在推动这些技术的同时,智澄AI与产业界有哪些合作?

在智澄AI的成长过程中,快速迭代和与实际场景的验证始终是我们工作的重点。从TR系列产品的迭代看,我们从最初的TR1专注于基本的搬运和分拣,到后来的TR4,针对不同的应用场景进行了优化和提升,比如在工业和家庭环境中自主完成复杂任务。每一次技术更新都基于团队对行业需求的深刻理解,TR系列的每一代产品都力求通过创新解决用户的实际问题,确保机器人能在不同场景中高效运行。

在产业生态建设方面,我们非常注重与上下游合作伙伴的深度协同。通过开放的生态体系,我们鼓励全球开发者一起测试、优化技术,提升机器人产品的通用性和可扩展性。同时,我们还与各行各业的企业进行深度合作,推动技术的应用场景落地。例如,TR3的清洁功能就得益于与家具行业的联合研发,TR4的精密抓取能力则是与制造企业的合作成果。我们相信,只有通过产业链协同创新,才能真正释放机器人技术的潜力。

03

中国AI加速度与商业化挑战

您如何看待当前中国在AI,特别是在具身智能领域的发展态势和独特路径?

中国AI发展正上演惊人的加速度。在这五年里,从“了解世界”,像AI四小龙时期,跨越到“创造世界”,如大模型六小龙阶段。例如DeepSeek - MoE,它只花了2000万元的训练成本,能力就已经接近GPT-4了。这也体现出发展模式的变化:在过去十年,计算所需的成本降低到原来的千分之一,算法效率每年能提升230%,中国正凭借“技术经济学”改变游戏规则。

在生态系统全面升级方面,已经搭建起了由百度飞桨框架、华为昇腾芯片、腾讯TI - Matrix系统组成的完整技术体系。国产芯片为智能计算中心提供了45%的算力。在应用领域深入拓展方面,医疗领域的模型让罕见病的诊断准确率提高到了97%,工业生产中人工智能质量检测的效率提升了40倍。

中国企业采用“低成本超车”的策略,重新塑造了价值链条。如DeepSeek把训练千亿参数模型的成本降低到国际水平的五十分之一,使全球35%的开源项目都接入了中国模型的接口。华为昇腾云能快速适配30个国产大模型,阿里云把推理时消耗的能量降低了75%,现在企业的核心竞争力变成了把技术优势转化为经济效益的能力。

在技术狂奔的同时,行业面临哪些关键挑战?

一个是商业化落地存在裂缝。除了英伟达等硬件行业的大公司,大多数AI企业还在摸索盈利模式。主要挑战在于,工业领域80%的企业因为数据无法共享,很难安装智能系统;在自动驾驶方面,每公里道路的改造费用高达300万元;在安防领域,AI系统的维护成本是购买硬件成本的3倍。

另一方面,安全是关键问题。安全是AI发展的基础。从ChatGPT的价值观受到质疑,到机器人引发安全事故,都提醒我们必须尽快建立安全体系。智澄AI坚持“安全第一”的原则,建立了全面的体系:聘请了机器人安全工程专家;制定了涵盖研发、测试、生产等环节的安全规定;严格遵守国家和国际的安全标准。

04

未来图景:

融合、工程化与生态共建

展望未来,您认为推动物理智能和通用人形机器人走向大规模落地的关键要素是什么?

要实现物理与数字世界的彻底融合,让机器智能成为人类能力的自然延伸,三大要素至关重要。

首先是持续进化,打造强大的智能基础和能自适应学习的算法。不能只满足于当下提升效率,比如昇腾910B能让训练效率提高5倍,小米工厂的质检能达到8毫秒级别。我们要开发多模态系统和各种不同的芯片,让AI从特殊的技术变成大家都能使用的工具。

其次是强化工程化能力,这就像是技术在现实中能否存活的“自然选择”。特斯拉的Optimus关节成本降低了70%,是因为运用了汽车工程化的方法;百度飞桨的标准化工具链把工业模型的部署时间从3个月缩短到了7天。有了工程化思维,AI产业才能发展起来,融入到我们的生活中。

另外需要加快产业落地与生态构建,要打破技术之间的隔阂,需要有跨行业的工程化基础,统一接口、封装规范和部署架构。在医疗方面,联影智能的AGI系统接入了全国90%的三甲医院,肺结节筛查的准确率达到99.2%;在教育方面,好未来的模型能根据2亿条解题路径生成适合个人的方案。工程化组件就像是让技术广泛应用的“基因编辑工具”,能推动技术从“工具智能”向“生态智能”转变。