点击蓝字 关注我们

采集脑电(EEG)信号是无创BCI系统的首个关键环节,为了克服毛发对EEG信号采集的影响,将 EEG采集区域转移至耳部无毛发覆盖区域,由此衍生出耳脑电(Ear-EEG)电极新技术。近期,湖南工业大学生物与医学工程学院李广利副教授研究团队在《天津工业大学学报》发表了一篇题为“面向无创脑-机接口的耳脑电电极研究进展”的综述文章,重点介绍了各类耳脑电电极的设计原理和关键性能。

文章介绍

脑-机接口(brain-computer interface,BCI)研究中,头皮表面头发限制了传统头皮脑电(electroencephalogram,EEG)电极采集脑神经信号的能力,耳脑电电极避免与头发的接触,能够采集到与头皮相当的EEG信号,为EEG信号采集带来了新突破口。本文系统梳理了近年来耳EEG电极的研究进展,重点介绍了各类耳内电极和耳周电极的设计原理和关键性能,分析了耳EEG电极与传统头皮EEG电极相比的优势和局限性,探讨了克服这些局限性的方法,并对耳EEG电极的未来发展方向进行了展望,指出了其面临的机遇与挑战。

相较于传统头皮电极,耳EEG电极通过耳道或耳周皮肤直接接触,可显著降低电极-皮肤界面阻抗,提升信号采集的稳定性和信噪比。此外,其微型化设计兼具佩戴隐蔽性与适配性,可无缝集成于助听器、无线耳机等可穿戴设备,为日常生活场景BCI应用提供了新路径。根据耳电极的放置位置可以将其分为两大类:耳内电极(In-Ear)和耳周电极(Around-Ear)。耳内电极采集耳道或耳甲区域的EEG信号,具有较高隐蔽性、佩戴舒适性及生物相容性等优势,适合癫痫监测、睡眠追踪等长期监测和日常生活场景的BCI应用;耳周电极依托耳廓外周区域采集EEG信号,在信号覆盖区域和信噪比方面较耳内电极更具优势。该综述系统总结耳EEG电极的设计原理、关键性能、评价方法,同时客观分析耳EEG电极的优势和局限性,并对其未来发展方向进行展望。

图文解析

1.耳内电极

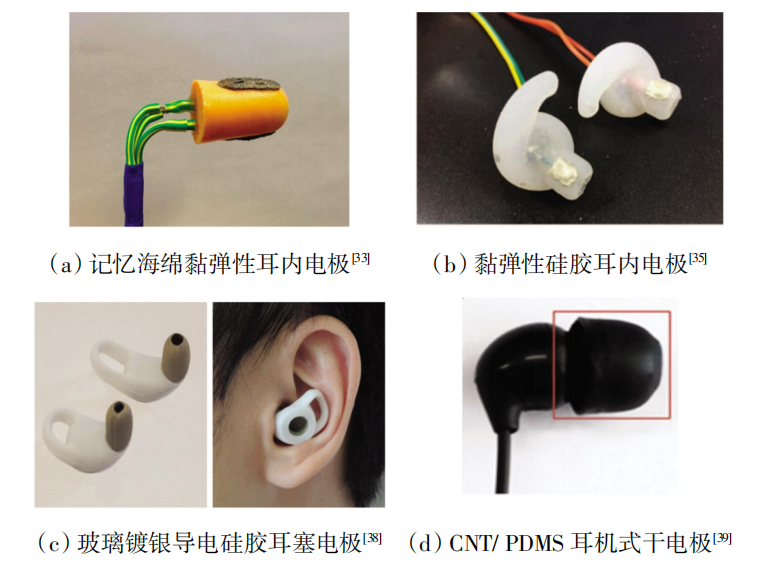

耳内电极的早期概念起源于Looney 等将Ag/AgCl 电极集成于个性化设计的耳机装置中,其电极布局以右耳垂作为参考电极、下颌为接地电极,用于实现EEG 信号的稳定采集。同时构建了首套耳内电极系统,实验验证其在睁/闭眼范式下采集的EEG 信号与传统头皮EEG 电极具有显著的相关性和时频域一致性。这一突破性工作为耳EEG 电极技术的后续发展提供了重要理论依据。表1 总结不同耳内电极的电极位点、通道数目、材料工艺和信号质量。基于耳内电极的功能实现原理,耳内电极主要可分为以下4 类:个性化耳内电极(基于耳道3D 扫描等定制)、通用耳内电极(适配标准耳道形态)、黏弹性耳内电极(利用柔性材料自适应贴合)和集成式耳机电极(与耳机/耳塞一体化设计)。

图1. 个性化和通用型耳内脑电电极

图2. 黏弹性耳内电极、入耳式耳机电极和入耳式耳塞电极

表1. 不同耳内电极对比

2. 耳周电极

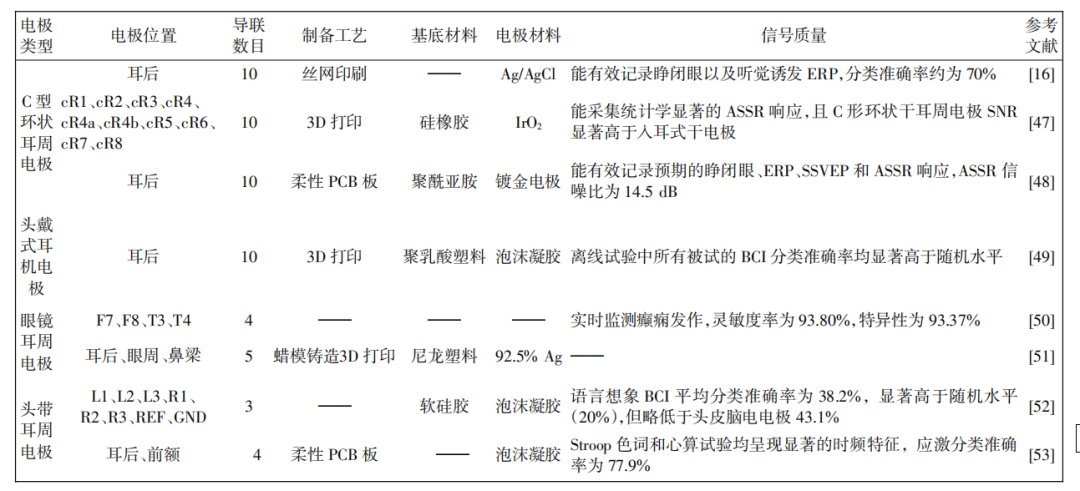

耳周电极是指放置于耳朵周围区域的电极,典型区域涵盖耳后、耳廓以及乳突位置。相对于耳道与耳甲腔易因下颌运动产生变形导致电极与皮肤的摩擦而产生运动伪影,耳后和耳廓区位置更加平坦,更有利于EEG 信号采集。耳周电极可用于ASSR、SSVEP等范式检测,同时还能用于应激评估、实时癫痫发作检测、汽车驾驶疲劳检测。Wang 等[46]于2012 年首次提出耳周电极概念,通过非毛发区(颈部、面部)与耳后区的EEG 信号的定量对比实验,揭示耳后区电极信噪比明显高于颈部和面部电极,并验证了耳后区域电极采集SSVEP 的信噪比可与头皮枕区电极相媲美,为耳周电极的发展奠定了基础。在技术实现层面,Debener等于2015 年开发的柔性丝网印刷电极阵列cEEGrid 具有里程碑意义,融合湿电极的稳定接触特性与干电极的便捷性优势,构建了轻量化、佩戴舒适的采集系统,其隐蔽式设计开创了可穿戴BCI 新范式。表2总结了不同耳周电极的电极位点、通道数目、材料工艺和信号质量。根据设计原理,耳周电极主要分为C型环状耳周电极、头戴式耳机电极、眼镜耳周电极和头带耳周电极。

图3. 耳周电极

表2. 不同耳周电极对比

研究结论

本文系统总结了无创耳电极的发展路径、主要类型以及导联和定位。根据耳电极的位置将其分为“耳内电极”和“耳周电极”两大类,并详细说明了各类耳电极的制作方法、关键性能,客观分析了其优缺点。同时,对耳脑电电极的未来发展方向进行了展望,指出了其面临的机遇与挑战。耳电极的研究仍处于早期阶段,但其展现出在现实生活应用中的巨大潜力。未来研究应侧重于耳电极的实际应用,推动其在医疗、人机交互等领域的广泛应用。

作者简介

通讯作者:李广利,副教授,博士生导师,副教授,湖南省优秀青年基金获得者,2023-2024入选全球前2%顶尖科学家榜单。武汉大学物理化学专业硕博连读,获理学博士学位。2017年1月,进入湖南工业大学生物与医学工程学院工作。曾荣获“亚辉龙”奖教金(科研育人奖)、湖南工业大学精英人才、株洲市D类高层次人才、株洲市优秀共产党员和湖南省青年骨干教师等荣誉。主要从事电化学与生物医学前沿交叉研究,主要研究方向包括无创脑-机接口和生物电化学传感与检测。近五年,主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、湖南省重点研发计划项目、湖南省自然科学基金优秀青年项目等国家及省部级科研项目10余项。以第一作者或通讯作者在SmartMat、Journal of Hazardous Materials、Food Chemistry、Sensors and Actuators B: Chemical等国际知名期刊发表SCI论文70余篇,其中ESI热点论文6篇,ESI高被引论文16篇。总被引7000余次,H指数53,3篇论文获IOP出版社高被引论文奖。获湖南省自然科学奖三等奖和湖南省高等教育教学成果奖二等奖,获评2024年湖南省生物医学工程学会青年人才奖。担任中国生物医学工程学会医学神经工程分会委员、湖南省生物医学工程学会脑科学与神经工程专委会副主委,兼任Military Medical Research、Brain-X等多篇期刊青年编委以及Advanced Functional Materials、Journal of Materials Chemistry A、Food Chemistry等60余个国际SCI期刊审稿专家。

免责声明:原创仅代表原创编译,水平有限,仅供学术交流,如有侵权,请联系删除,文献解读如有疏漏之处,我们深表歉意。

公众号丨智能传感与脑机接口