点击蓝字,关注我们

先进制造业研究中心

人工智能的快速发展为中国智能检测装备行业提供了前所未有的发展机遇。随着深度学习、机器视觉、物联网等核心技术的突破性进展,智能检测装备在检测精度、效率及自主决策能力上实现了质的飞跃。当前,AI技术已深度融入设备的数据分析、模式识别等环节,使装备具备自主学习与动态优化能力,显著提升对复杂工业场景的适应性,整体智能检测装备面临重大技术突破。当前形势下,需充分结合中国人工智能产业发展成果,抓准智能检测装备发展历史机遇,或能实现智能检测装备新技术“换道超车”,进一步夯实中国先进制造业发展基础。

深度学习(DL)是机器学习(ML)的一种,通过算法统一和自动化特征提取大幅提升了传统机器学习的效率。传统机器学习依赖人工设计特征和多种训练算法,而深度学习采用统一的优化框架,降低了工程复杂度并实现算法复用。其核心优势在于通过多层神经网络自动学习数据的高层次抽象特征,无需人工干预特征工程,显著缩短了检测模型开发周期。深度学习模型利用并行计算、分布式训练及硬件加速技术(如GPU/TPU),突破了传统算法处理高维非结构化数据的效率瓶颈。结构优化进一步推动效率革新,使模型在保持精度的同时减少计算量。尽管需要海量数据和算力支撑,深度学习的自适应性使其在图像、语音等复杂任务中展现出指数级增长的性能优势,重新定义了机器学习效率的边界。深度学习使智能检测装备更擅长识别复杂的模式和异常情况,允许检测装备从大量数据中完善检测逻辑,从而通过结合新型检测技术,可以在异常检测、手势识别和对象检测等应用中实现更高的准确性和效率。

复杂缺陷的高精度识别

通过多层卷积神经网络自动提取微观缺陷特征,突破传统机器视觉对人工设计特征的依赖。通过注意力机制优化、多模态特征融合和动态适应机制,实现对于复杂缺陷的准确判断和识别能力的自主优化。

小样本场景下的模型泛化

针对工业场景中缺陷样本稀缺的痛点,采用生成对抗网络与元学习框架突破数据瓶颈。通过数据增强技术将真实样本扩展至足够学习的数量级,再通过迁移学习架构实现使用微量样本进行建模的可能。

多模态数据协同分析

深度学习支持检测设备突破单一视觉维度的局限,构建跨模态决策体系。采用时空关联建模、工艺参数融合和语义对齐技术,使得原本的单一检测能力进化为多模态协同判断,实现多项检测任务同时进行,大幅提高检测效率

传统检测设备依赖人工辅助或固定算法,在当前生产场景下检测速度往往难以匹配现代生产线需求。同时,相对固定的检测参数和检测逻辑,无法对不同对象进行动态调整,导致很多场景难以发挥有效作用。具有集中式处理单元的检测设备,通常对于带宽和延迟具有较高要求,高昂的系统升级、人工维护费用也使得其成本大幅上升。人工智能的发展对边缘计算的技术演进与产业落地产生了多维度驱动作用,使得拥有边缘算力的智能检测设备得以弥补传统设备效率、精度与成本的“三重困境”,通过边缘计算与检测逻辑的融合,重构检测设备运行逻辑。

实时检测能力突破

部署轻量化AI模型结合边缘计算芯片,将检测延迟从传统云端处理的秒级压缩至毫秒级,从而大幅提升实时检测能力。

实时决策能力突破

AI赋予智能检测装备的边缘计算从响应式处理向预判式决策跃升的能力,使边缘计算从“管道”进化为“智能终端”。边缘计算结合增量学习技术,支持检测逻辑在设备端自动动态微调,从而快速适应多种场景。

成本下降

人工智能赋能的边缘计算解决了依靠中央数据处理的智能检测设备对于带宽和延迟的高要求,从而降低了部署成本。用于简单计算的能源消耗也要低于信号传输能源消耗。

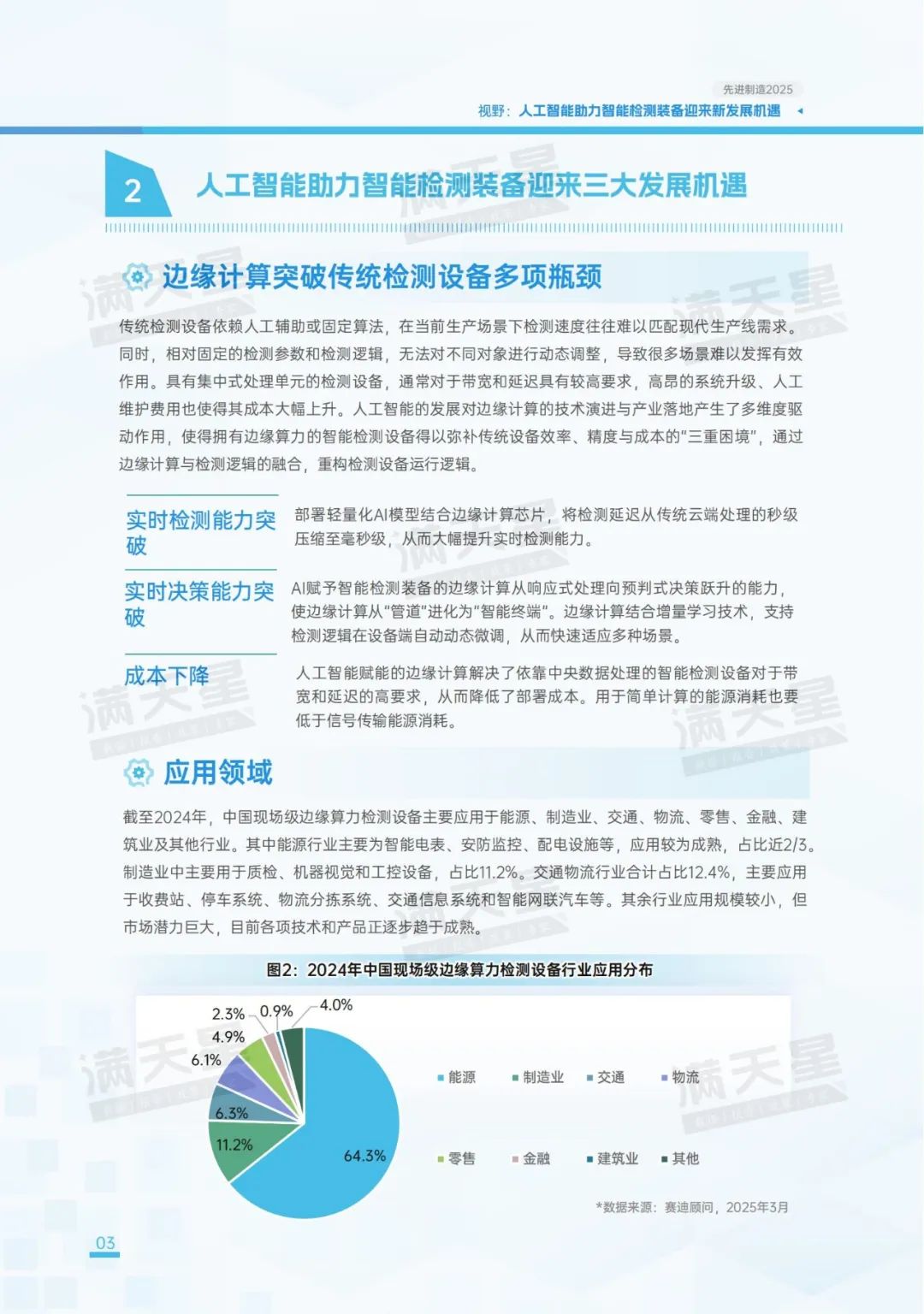

截至2024年,中国现场级边缘算力检测设备主要应用于能源、制造业、交通、物流、零售、金融、建筑业及其他行业。其中能源行业主要为智能电表、安防监控、配电设施等,应用较为成熟,占比近2/3。制造业中主要用于质检、机器视觉和工控设备,占比11.2%。交通物流行业合计占比12.4%,主要应用于收费站、停车系统、物流分拣系统、交通信息系统和智能网联汽车等。其余行业应用规模较小,但市场潜力巨大,目前各项技术和产品正逐步趋于成熟。

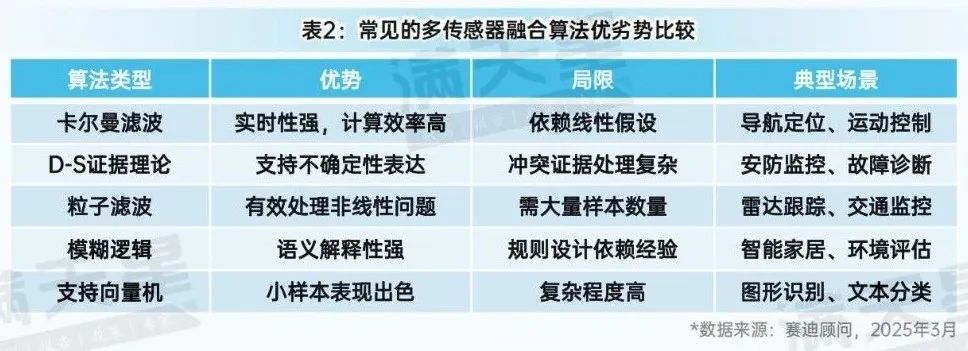

在传统检测装备中,由于单一传感器所获取的信息量有限,且容易受到自身检测方式和效率的局限,多传感器融合技术已成为智能检测装备发展的重要趋势。多个传感器在检测中会捕获到不同空间和类别的信息,这些信息有时相互补充,有时则存在冗余或矛盾。人工智能的迅速发展使得检测装备能够对来自多个传感器的数据进行融合并实现综合判断,从而准确全面的反应目标的状态信息,实现更高效、准确的决策。多传感器融合较为依赖算法支持,目前常见的多传感器数据融合算法有卡尔曼滤波、粒子滤波、模糊逻辑、D-S证据理论等。

自动驾驶

多传感器融合技术能够实现自动驾驶中摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、红外雷达等传感器数据的统一处理,构建可靠三维环境模型,大幅增加障碍物识别和环境判断能力。

环境检测

融合空气、水、声学、振动、热成像等传感器数据,实现准确定位污染源、检测天气变化情况和地质灾害等。

智慧安防

融合红外热成像、超声波与视觉传感器等,实现穿透雨雾等复杂环境对人体进行进准识别。

工业质检

融合激光雷达、视觉传感器、温度传感器、声学传感器与振动传感器等,实现复杂物体的全方位监测。实施检测设备运行状态,实现预测性维护。

国防军工

通过异构多传感器的协同探测和探测信息的融合,可以增加信息的获取源,增加信息的维度和可信度,减少辐射信号被截获的可能,提高抗干扰能力。

医疗健康

融合CT、MRI与超声数据,实现病灶三维复刻,提高诊断准确率。

攻关关键支持技术

以“人工智能+”智能检测装备为核心,构建“政产学研用”协同创新体系,聚焦基础理论突破与核心技术攻关。依托工程研究中心、重点实验室等载体,推动智能检测装备前沿技术研发。完善知识产权利益分享机制,加速创新成果从实验室向产业端的转化。

打造产业应用场景

支持人工智能领域优质企业与智能检测装备企业展开协同创新,聚焦基础理论突破与核心技术攻关,建设技术攻关“揭榜挂刷”、“试点示范”等支持机制,推进共性技术研发奖励机制。建立覆盖检测装备零部件、整机和用户端的人工智能应用研发体系,推动人工智能算法与检测工艺深度融合。

聚焦重点领域突破

随着“人工智能+”智能检测装备核心基础逐步成熟,结合国内工业发展优势产业,聚焦若干重点应用领域,如新能源汽车零部件检测、自动驾驶障碍物检测等,集中力量完善应用场景,构建细分场景下中国“人工智能+”智能检测装备竞争优势。

开展技术宣传推广

重视检验检测领域人工智能技术应用推广,突破智能制造等领域技术推广的天然壁垒。培育“人工智能+”智能检测装备试点示范,推广“人工智能+”智能检测装备新技术、新方法、新模式。

培育优质企业

针对引导智能检测装备头部企业较少问题,鼓励检测装备企业专业化、差异化发展人工智能应用,培育一批针对特定领域和场景的专精特新智能检测装备企业和检测系统解决方案供应商。强化国际化布局,支持龙头企业整合全球创新资源。

完善公共服务

完善智能检测装备标准体系,建设智能检测装备研发、创新、检验、校准、测试等公共服务平台。引导龙头企业建设智能检测装备产业园,带动中小企业专业化配套。创新人才培养模式,推动高校设立智能检测与人工智能交叉学科。

滑动查看报告全文

下载完整报告,请点击“阅读原文”或扫码登录赛迪满天星APP。

更多行业案例及其特点,请扫描下方二维码关注“赛迪顾问”公众号,获取最新动态。

微信号:ccidconsulting

END

本公众号提供的内容用于个人学习、研究或欣赏,不可用于其他商业用途。如有关于作品内容、版权及其它问题,请及时在公众号留言。

如果获得转载授权,请注明作者姓名和转载的出处,不修改文章的标题、文字、图片或者音视频,以免曲解原文意思。