近年来,脑机接口(BCI)技术因其在医疗、康复、教育等多领域的应用前景,迅速成为全球科技与医疗界关注的焦点。近红外脑功能成像(fNIRS)技术因其无创、便携、高精度等特性,正被越来越多的权威机构和专家视为脑机接口的关键技术路径之一。

本文将从学术权威定义、行业观点、政策导向与核心应用场景四个维度,系统梳理fNIRS纳入脑机接口范畴的权威依据与发展趋势。

专家共识

中国科学院 赵继宗院士 与 首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师王硕教授团队,在由《中华医学杂志》(2024)刊发的《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》中指出:

脑机接口,是在大脑/脊髓与外部设备之间创建信息通道,通过采集和解码中枢神经活动进行意图识别和输出,操控外部装置并接收反馈信息,构成闭环的人机交互系统。功能性近红外光谱(fNIRS)采用无创手段获取中枢神经信号,属于非植入式BCI技术路线。非植入式朝向小型化、无线化、可穿戴方向发展。

来源:中华医学杂志

扫码下载共识原文:

专家共识

《中华精神科杂志》于2023年发布了由多学科专家共同制定的《精神疾病脑机接口研究伦理治理多学科专家共识》。文件指出:

精神疾病脑机接口主要分为非侵入式和侵入式两类。非侵入式脑机接口主要运用直接测量脑电活动的脑电图技术和非测量脑电信号的技术,如通过功能磁共振成像、功能近红外光谱等间接测量血流动力学变化或脑磁图技术测量脑磁信号来记录神经活动。

来源:中华精神科杂志

扫码下载共识原文:

院士观点

中国科学院学部工作局设立了由中国科学院 程和平院士牵头的“脑机接口关键科学问题、关键核心技术及其布局研究”咨询项目,全面梳理分析了脑机接口的关键科学问题和技术挑战以及相关的发展路径。

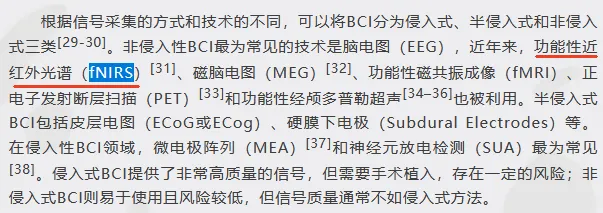

项目组(中国科学院 程和平院士、吴朝晖院士、张旭院士、王以政院士等)于2024年在《脑机接口技术发展现状及未来展望》一文中,提及:“非侵入性BCI最为常见的技术是脑电图(EEG),近年来,功能性近红外光谱(fNIRS)、磁脑电图(MEG)、功能性磁共振成像(fMRI)、正电子发射断层扫描(PET)和功能性经颅多普勒超声也被利用。”

来源:社会与科学 (中国科学院科技战略咨询研究院)

院士观点

2025年6月30日,中国科学院 郑海荣院士,在深圳创新发展研究院院士报告厅上,围绕“脑机接口与生物智能”做了分享。

郑院士认为:“开发无需开颅手术、具有更高生物安全性的非侵入式脑机接口技术,通过外部设备解读和翻译神经信号以实现控制,是目前重要的研究方向和理想目标。”

来源:第一财经

白皮书

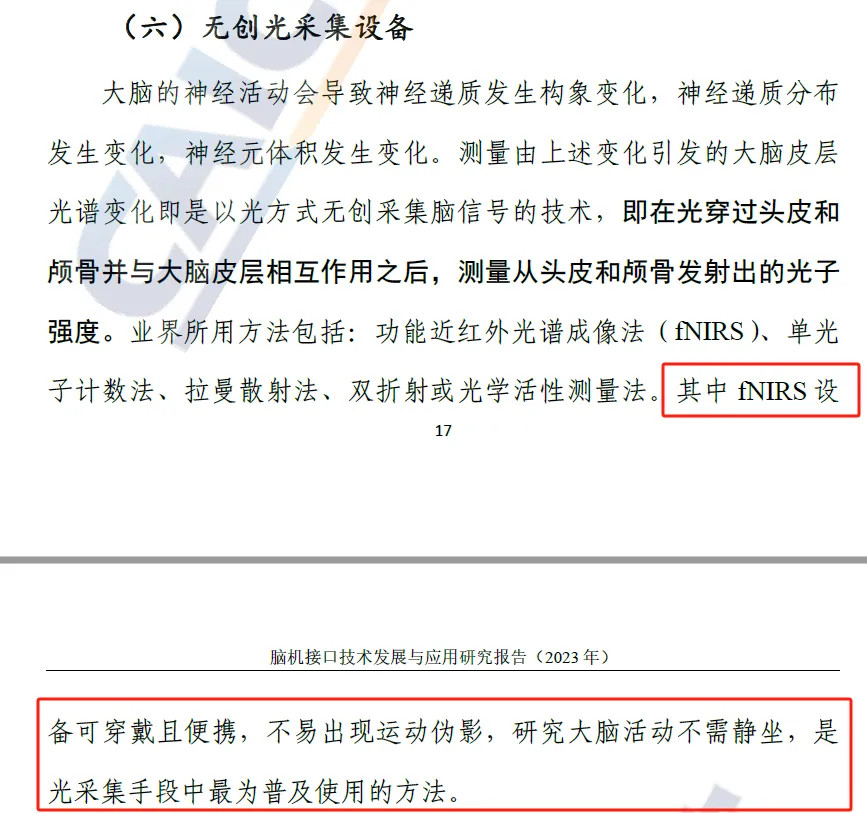

中国信息通信研究院与脑机接口产业联盟联合发布的《脑机接口技术发展与应用研究报告(2023年)》明确指出,fNIRS被纳入脑机接口的范畴。

fNIRS在光学方式无创测量脑信号技术中具有显著优势,因其可穿戴、便携、抗运动伪影,且无需静坐,是光采集手段中最为普及使用的方法,已成为最具应用潜力的无创脑机接口检技术。

脑机接口研究进展

在由Brain-X杂志于2025年3月31日发表的《Brain–computer interfaces in 2023–2024》中可以看到,fNIRS被明确列为典型非植入式脑机接口信号采集技术,并被指出在闭环治疗型BCI系统中具有重要应用潜力。

科技部

2024年2月2日,科技部官网发布了由国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会研究编制的《脑机接口研究伦理指引》,文件指出:“非侵入式脑机接口指在头皮外侧以无创的方式采集脑信号,包括头皮脑电和功能近红外信号等的脑机接口技术。”

工业和信息化部

2025年7月18日,工业和信息化部总工程师谢少锋在国新办新闻发布会上表示:下一步将持续培育发展动能。推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展,超前布局新领域新赛道。

国家药监局

2025年7月3日,国家药监局发布《国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的公告》,提出支持基于脑机接口技术的创新医疗器械产品。

国务院办公厅

国务院办公厅于2025年1月3日印发的《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》,明确对包括脑机接口设备在内的高端医疗装备优先审评审批。

fNIRS所代表的非侵入式脑机接口技术正处于战略发展窗口期,正从科学研究迈向临床应用与产业化落地的关键转折点。

可以预见,近红外脑功能成像技术不仅将重塑人类对大脑的认知方式,更将在脑健康管理、神经疾病康复乃至建设以脑为核心的智慧社会中,扮演关键且不可替代的角色。

*本文经“功能脑成像”公众号授权转载。

原文:「脑机接口」主流模态fNIRS:学术定义、院士观点、产业政策的全景剖析