来源:懂车(id:idongche),懂车更懂你!

作者:肖鱼;转载请带以上信息视为自动授权

一场模拟考,让整个汽车圈爆发全面战争?

前阵子有家知名媒体,把市面上的热门“智驾”车型都找来,做了个集中测试,主要测驾驶辅助功能在一些极端情况下的反应。总共15个科目,并模拟出真实车流和施工路段,包括高速夜间遇施工+卡车的高难度场景。

测试结果让人大跌眼镜,很多款车都挂科了,在模拟障碍物上撞得浑身是伤,各种掉零件爆装备,夜间施工+卡车项目仅47%的车辆能安全避让,还好是模拟障碍物,如果是真正的重卡,很多车的A柱都已经被砍断了,副驾估计也得……

这场大赛有很多争议,部分网友质疑变量不一致,有些品牌也认为存在不公平因素。不过,还有些网友关注的是一个奇怪的现象,在测试成绩单里,并非装备越好就表现越强。有的车前后左右布满摄像头,还有一个或者多个激光雷达加持,面对高难度项目却做出了匪夷所思的操作,比如直接撞进施工区,或者用A柱硬接卡车的货厢。

反过来说,有的车装备看似普通,一个激光雷达都没有,纯靠摄像头来收集路面信息,却有不错的表现。一款终端售价7万来块的小车,居然能通过地狱难度的夜间施工+卡车项目,做到稳稳刹停。

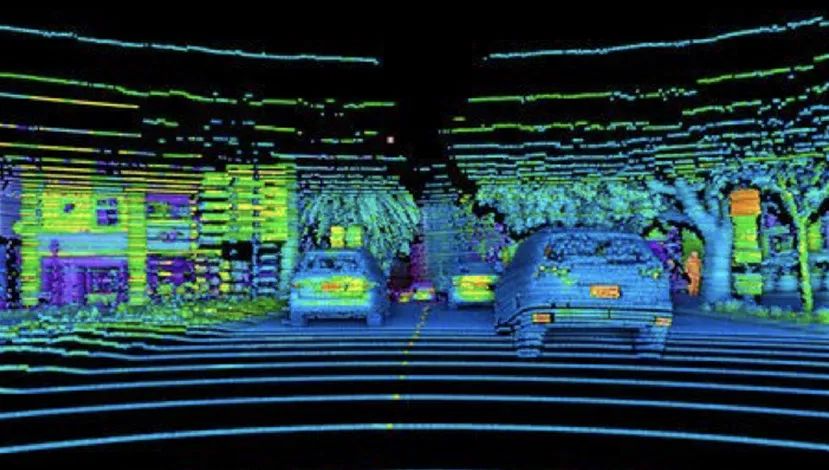

于是大家就产生了一种感觉:“莫非激光雷达是无用之物?根本不值得为它花钱?”这就是涉及到了汽车行业近几年争议最大的问题之一,以激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多种传感器融合的方案,对比纯视觉方案,谁才是更优解?

智驾,或者用更加的正式名称,驾驶辅助系统,它的基本工作原理是,先由传感器收集信息,把数据给到决策系统来分析实时路况,最后再对车辆控制系统下达指令,作出转弯、加减速等具体操作。

从感知层面来说,单靠摄像头收集的数据,肯定是不如雷达等多传感器来的丰富和精准。其中最大的问题就是,面对极端条件,摄像头的感知能力会大幅下降,在强光、逆光或夜间、大雾等低能见度环境下,其获得图像质量会显著劣化,从而影响目标识别的准确性。

前几年特斯拉宣布切换到纯视觉方案之后,就有大量国外博主做过模拟测试,用发烟机制造大雾天,用洒水车模拟暴雨,结果不如人意,车辆直接高速穿过水雾,撞倒了后面的假人,相反,同场竞技的多传感器融合车型,就能及时刹停。

而且纯视觉会像人眼一样,被某些特殊物体所误导,比如会把白色的卡车货厢识别成天空,会把一轮圆月识别成黄灯,会将路边广告牌里的人物识别成真人。

在一些地库里面,它还会莫名其妙突然显示你面前有障碍物,弹出“刹停”的警告,原因可能是环氧地坪严重反光,干扰了景深算法,在FSD眼里看起来,就像前面有个巨大的悬崖,自然吓到尖叫。

这些诡异的误判,全球几百万特斯拉用户再熟悉不过了,因为他们每天都在看着自己的FSD页面上,图标不停抽搐,变来变去。

按照这个逻辑,驾驶辅助系统就有两个进化方向,其一就是像我们人类司机一样,用丰富的经验抵消肉体的不足,人类从幼年开始,就不断积累快速判断物体种类的技能;其二就是作弊,直接开天眼作为视觉的补充,雷达便成了这个外挂,激光雷达是主动照射,不受可见光影响,并且可以穿透雨雾,相对精确地绘制出物体的轮廓和距离,与视觉图像进行对比纠错。

根据进化方向的不同,智能汽车也迅速割裂为两大阵营,而事实证明,两拨势力都算不上功德圆满。

先说这次集体翻车的多传感器融合阵营,它们的问题根源其实就是算力不够,虽然激光雷达的采样率越来越高,但采集的信息越多,就需要越强大的芯片来处理,否则就会有大量的采样数据被丢弃,系统只能从十几帧雷达图像中,抽取一帧作为计算依据,这就好像,我们走在路上,只能每隔一段时间睁开一次眼睛,应对突发状况的能力就下降了。

另一方面,车辆还要额外匀出一部分算力,去对比几个传感器给出的矛盾判断,打个比方,有一个鼓鼓的塑料袋在马路上飘过,摄像头说,塑料袋罢了,问题不大,但激光雷达一测,咋有个这么大障碍物在路中间啊,停车!停车!

所以,多传感器融合路线,需要独特的算法和算力来解决矛盾判断,而我们的芯片技术又恰好到了一个发展瓶颈,工艺已经接近极限,所以大家会发现,越来越多的车企开始用“双XX芯片”来弥补算力不足,而测试的结果证明,即便如此,融合算法还是存在一定的延迟和误判。

纯视觉阵营那边其实也没有好到哪里去,以特斯拉为例,它已经实现了数据驱动的自我进化循环,所有特斯拉车辆在有人驾驶时,都会运行影子模式,用FSD 模拟并对比人类的实际操作,出现差异后就自动记录场景数据,作为FSD的学习资料,飞速进化,把地库看成悬崖之类的低级错误大幅减少。

然后呢?大家看特斯拉搞robotaxi,只敢划出一小片城区试点,针对固定地区进行了优化之后,robotaxi仍然出现了幽灵刹车、不识别障碍、停车在路中间等一大堆问题。特斯拉自己都不敢相信这玩意,车上还是配备了专门的安全员,他们全程把手放在急停按钮上,就怕有个三长两短。

就像业内大佬那句名言,自动驾驶99%的问题依靠摄像头解决,但是,还有1%的安全问题需要依靠激光雷达来解决。

一个是理论上限高,但实际计算的难度大;一个是更容易处理数据,但在感知层面有局限,目前两种方案都有各自的问题存在。

相比起争论哪个方案更好,或者去吵哪个品牌更牛,我们或许更应该思考这场测试反映的宏观问题,也就是,现在的驾驶辅助虽然声量很高,广告铺天盖地,但它在很多场景中还是像蹒跚学步的婴儿一样稚嫩,不应该把一车人的性命都托付到驾驶辅助的手中。

希望大家时时刻刻都记得,公安部的那句提醒 —— 我国在售汽车搭载的“智驾"系统都不具备“自动驾驶”功能。

微信又双叒叕改版了,如果不标星,容易错过我们推送,也无法看到封面图片。还请点击星标🌟“懂车”,及时接收每篇新鲜出炉的推文,我们期待与你的每一次见面。