《CyborgIN》:CyberDaily关于脑机接口-仿生义肢-赛博格的子栏目。

2025年初夏,福建三博福能脑科医院的一个普通病房里,一场非凡的临床试验正在进行。

一位67岁的偏瘫患者,坐在椅子上,全神贯注地想着一件简单却曾遥不可及的事:抬起左臂。几秒钟后,他那只半年未动的手臂,缓缓上扬。

没有脑电帽,也无需开颅。他体内的一套介入式脑机接口系统,读取了他脑中的“意图”,并将其转化为可被电刺激设备执行的信号,重新激活了沉睡的肌肉。这一刻,技术与意志短兵相接——一条通往运动自由的新路径,终于被开辟出来。

这不是科幻小说的情节,而是中国科学家正在书写的技术现实。

项目团队正在为受试者开展介入式脑机接口手术

中枢-外周-中枢:让大脑指令重新抵达四肢

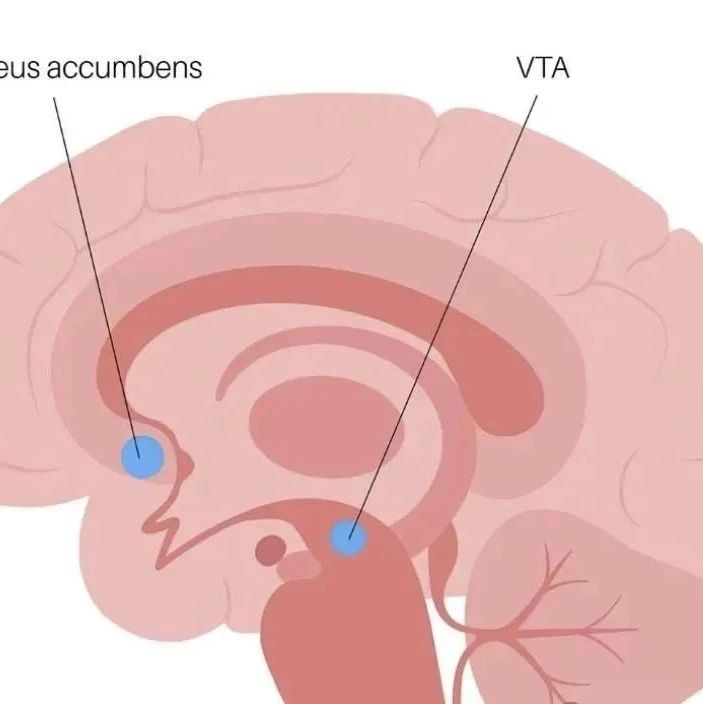

这项实验由南开大学人工智能学院段峰教授团队牵头完成,联合多家医疗机构,构建了全球首个应用于偏瘫患者的介入式脑机接口系统。系统的核心,是一种可植入血管内部的电极支架,它被精准送入大脑运动皮层周围的静脉,通过一根导线将脑信号传送至胸口下的无线传输模块,再由外部设备进行解码、控制电刺激。

“过去神经信号像高速公路,从大脑直达肌肉。脑梗是塌方,我们就是在废墟上铺一条备用道。”段峰这样形容这项技术的意义。

与此前的脑机接口方案相比,这种“介入式”模式避开了开颅的高风险,也比传统脑电帽读取更准确、更稳定——后者需穿越头皮、头骨与外界干扰层层阻碍。而植入血管的支架,正好在神经元活跃区域的“门口”,能第一时间捕捉到大脑发出的微弱信号。

科学、伦理与愿望之间的三重博弈

这场实验背后,是一段长达三年的技术积累与伦理争论。

段峰的团队从羊脑、猴脑实验一路走来,终于在2024年底获批进行人体试验。但这场首例临床,迟迟找不到“愿意尝试”的医院和志愿者。

“我们找了三十多家医院,没人敢动。不是技术难,而是它是全新的,没先例。”段峰说。

直到福建三博福能脑科医院点头,一切才得以启动。

志愿者的遴选也极为苛刻:既要病情稳定、还有康复潜力,脑梗不能超过六个月。最终,一位曾在照相馆工作的老人走进了病房。沉默寡言,却神情坚定。他只是点头,说:“我愿意试一试。”

他的背后,是一整个跨学科团队:人工智能工程师、神经外科医生、康复治疗师、社会心理学者。心理学教授周详和她的团队日夜监测志愿者的情绪与意志波动,她解释:“情绪低落,脑电信号就会变弱。训练的第一步,是让他相信自己可以动。”

科技不是奇迹,它是放大希望的工具

短短十几天内,这位志愿者完成了简单的药品抓取动作。他能拿起药瓶,倒出胶囊,再把药瓶放回桌面。这些看似微不足道的动作,在很多偏瘫者眼中,已是遥不可及的愿望。

受试者植入介入式脑机接口后,在设备辅助下实现自主抓握。

实验后,植入体被安全取出。没有感染,也无排异反应。大脑的这场“介入”,在技术上画上一个阶段性的句号,但在患者和团队心中,却是另一个逗号。

接下来的工作仍是漫长的。研究团队正筹备第二批试验,目标是将技术扩展至更大样本、更多病种——脑卒中后遗症、帕金森病、脊髓损伤、渐冻症……那些被困在身体里的意识,或许都能借此技术再次“说话”。

2025年3月,国家医保局将脑机接口纳入神经系统类医疗服务项目,首次为这项前沿技术单独立项。在全国各地,脑机接口临床试验病房悄然建起:北京天坛医院、珠江医院、复旦大学附属华山医院……一个神经康复的新纪元,正在中国萌芽。

未来不是终点,是现在的选择

如果未来某一天,脑卒中的治疗不再止步于保命,而是延伸至重拾生活能力;如果残疾患者不再被动康复,而能“意图即行动”;如果技术不再只是工程成果,而成为人类尊严的一部分——这一切,都值得今天的努力。

该团队希望,在生命的边界上,让人有更多一种选择。

这是科技的理性,也是它的人性。