在过去的大模型实践中,我们重塑了软件开发范式,从人工编码逐步转为辅助编码,从最初的工具逐步进化为智能编程助手,编码的体验在飞速发展。

在演进的过程中,逐步延伸出了性能、安全、成本等当下的核心问题,而随着系统复杂度的提升和业务定制化需求增强,工具和 Agent 的生态能力逐渐成为提升工程效率、增强平台能力的关键,是未来发展的基石。

本文整理自字节跳动 Trae 架构师陈仲寅在 AICon 2025 上海 的分享 “打造可扩展的生态体系:从 MCP 到 Agent 集成的实践与趋势”。本次分享将深入探讨如何通过 MCP 以及 Agent 构建一个可扩展的生态体系,内容涵盖自定义 Agent 的设计与接入方式、如何与一方内部工具集成、MCP 等三方生态工具如何共建。同时,也将展望下一阶段的技术演进方向,包括语言无关的能力扩展方式与云原生场景下的新挑战。

以下是演讲实录(经 InfoQ 进行不改变原意的编辑整理)。

最近,AI agent 这一话题非常火热。Trae 作为国内较为知名的 AI IDE,已经在这一领域积累了不少实践经验。今年 4 月中下旬,我们发布了大版本更新,除了原本主要负责聊天的“chat”和负责写代码的“builder”这两个 agent 外,还新增了 MCP 模式和自定义 Agent 模式。这些新功能极大地拓展了用户的应用场景。

今天的分享将从 AI 与 IDE、Agent 与 IDE 的关系入手,逐步介绍我们的 Agent 在 IDE 中的细节情况以及演进过程。最后,我会探讨 Agent 中的 tool 如何与第一方和第三方 tool 相结合,其中的难点、落地问题以及协作过程。此外,我还会列举一些案例,展示实际效果,并对未来进行展望。

Trae 是今年年后首次对外发布的产品,至今不过三个多月,是一款非常年轻的产品。在 Trae 出现之前,我们使用传统的 IDE 进行代码开发。在信息化时代之前,我们甚至使用打孔机和编织器记录数据,那时还没有代码和 IDE 的概念。

随着信息时代的到来,开发者和集成开发环境的概念才逐渐形成。当时,开发工具主要分为两类:文本编辑器和集成开发环境。文本编辑器如 Vim 和 Ultra Editor,并非专为编码设计。而以微软的 Visual Studio 为代表的集成开发环境则功能强大、集成度高。

此外,Java 领域出现了 Eclipse、NetBeans,JetBrains 的 WebStorm 和 IDEA 等工具,它们都以功能全面著称。

然而,随着硬盘存储成本的增加,人们发现无需使用如此笨重的集成环境,轻量化的编辑器逐渐受到关注。例如,Atom、VSCode 等轻量化 IDE 通过插件扩展支持多种编程语言,使 IDE 从“大而全”向“轻快”转变,甚至融入了标准化和开源的理念。

从去年开始,AI 技术迅速发展,相关产品层出不穷。从 GitHub 的 Copilot 到 Cursor,再到我们的 Trae,都朝着 AI 与 IDE 结合的方向发展。最初,人们对 AI 的预期仅限于聊天对话,未意识到其对 IDE 的巨大影响。

随着 AI 能力的增强,例如 Claude 4 的发布,人们对 AI 编程的需求不断增加,主要体现在两个方面:一是代码补全,例如在补全代码后,光标自动跳转到下一行并预测用户下一步操作,甚至修改代码;二是在不同场景下提供辅助决策,帮助用户快速理解项目文件结构或总结,通过联网获取更准确的信息,以辅助而非直接影响代码编写。

在代码补全方面,AI 时代的交互形态与以往大不相同。以 GitHub 的 Copilot 为例,传统方式是通过 IDE 索引 API 实现补全,用户需要点击弹出引导。而如今,交互方式转变为“ghost text”(幽灵代码),用户只需按下 Tab 键即可完成补全,这种正反馈非常强烈。

Cursor 的多点补全能力则是 AI 编程的进一步演进,它通过 AI 预测下一个编辑位置和内容,让用户获得更爽的体验,这也是 Cursor 受欢迎的原因之一。我希望 Trae 也能具备这种能力。

代码问答方面,ChatGPT 作为先行者,以 Chat Bot 形式集成问答功能,不仅可以回答问题,还能帮助用户学习新语言、生成代码、查看报错信息,甚至替代了部分谷歌搜索和 Stack Overflow 的功能。GPT 不仅满足于代码问答,还推出了 Code Interpreter 功能,将代码编辑区域集成到 APP 中,允许模型在类似沙箱的环境中执行 Python 代码。

其他竞品也在朝着类似方向努力,例如 Claude 的 Artifacts 和 GPT 的 Canvas 画布,这些功能都在尝试拓展 AI 的编辑能力,但目前仍处于早期尝试阶段,尚未形成完善的应用。

AI 与 IDE 的结合目前看起来是最完善的方式,尤其是对于程序员来说。它让用户问答交互更加自然,无需切换窗口拷贝粘贴,所有操作都可以在一个 IDE 中完成,更贴近开发者习惯。

同时,我们还可以整合上下文环境,快速获取 IDE 中的仓库目录结构、文件内容、终端输入输出等信息,使上下文更加完整。目前,AI 编程 IDE 呈现出欣欣向荣的状态,例如 Cursor、Windsurf 和我们的 Trae,都在朝着这个方向努力。

尽管 Trae 仅发布了三个月,但迭代速度非常快。最初,我们仅支持代码问答的 chat 模式,用户需要手动将代码应用到编辑器中,这类似于手动挡。随后,我们发布了 Builder 模式,可以自动读取代码、生成代码并修改编辑器内容,甚至在编辑器报错时自动修复,还能打开浏览器和终端,实现了从手动挡到自动挡的转变。

在 4 月份的大版本更新中,我们对 chat 模式和 Builder 模式进行了升级,新增了 MCP 能力和自定义 Agent 模式。MCP 包含大量第三方工具定义,这些定义会塞入系统提示中,导致提示内容膨胀。

为了稳定性,我们将 MCP 单独抽离为一个 Agent,与 Builder 分离。自定义 Agent 模式也非常有趣,用户可以添加自定义系统提示词和选择的 MCP 工具,使其成为专属的 Agent。

以两个 Agent 为例,第一个是我们创建的 FE Master Agent,它集成了 Figma 的 MCP,据统计,超过 50% 的用户首次使用时会将 Figma 转换为前端代码。第二个是 Change Log Agent,它可以自动生成变更日志,这在通用 Builder 中很难完成,除非编写大量提示词。

现在,我们开放了这一能力,用户可以在自定义 Agent 中轻松完成。这些自定义 Agent 切实改变了研发流程。我个人非常喜欢的一个功能是,在开发完成后,让 Agent 生成 diff 文档,告诉后续的同事我修改了哪些代码,供他们参考。

首先,让我们来看看大家通常认为的 Agent 的样子。Anthropic 提出的 Agent 概念本质上是一个大循环。我重新绘制了这个循环的上半部分,Agent 实际上是主体的包部分,包括几个大的模块:第一个是感知,第二个是中间的规划和决策。Agent 需要外部信息的输入,就像人一样,它需要外界的状态、记忆体验,以及我们输入的知识。

基于这些信息,Agent 最终会根据决策结果产生策略并执行。当然,在执行过程中,可能会出现错误、中断、异常或失败。此时,就需要一个补偿的 retry 机制,让 Agent 返回到上一步。这就是 Agent 本身的工作流程。

第二部分是环境部分,环境部分主要负责调用外部的 Tool。这些 Tool 会有几种状态,比如成功或失败。

我们会根据成功或失败来奖励或加强反馈的整个过程,然后将结果再反馈给 Agent,从而形成一个完整的循环。可以看到,最重要的两个部分是 Action 和 Feedback,这其实也是 Agent 工作流中最重要的两个部分。

不同的应用场景下,Agent 的组成和实现方式会有所不同。在实际的 IDE Agent 设计中,我们更多地考虑的是它的思考和调度能力,以及我们认为最重要的两个方面:工具的调用能力和 context 获取能力。

此外,我们还会考虑上下文获取以及其他一些信息。上下文其实包括几个部分:对于 AI IDE 来说,会有用户的输入、工程侧的内置固有逻辑、模型主动调用工具的结果,以及历史的长期记忆和短期记忆。这些共同构成了我们整个上下文体系。

目前,我们的目标是将 Agent 打造成一个专属的辅助开发工程师。然而,这件事并不简单,我们只是在逐步演进并改变用户习惯。虽然模型在不断进化,从 Claude 3.5、3.7 到 4,评分在不断提高,但我们仍然发现它存在不足。因为它的经验不足,我们提供的上下文不够多,所以它在写代码时经常会出错,不符合用户的习惯。

因此,目前很多人处于跷跷板的两端:一部分人非常信任模型,将其放在所谓的 Builder 模式中,让它完全自动化运行;而另一部分人则不太信任模型,觉得模型对他们有较大干扰,宁愿手动操作。这就形成了两个不同的派系,或者说两种不同的使用方式,这种情况非常常见。

昨天有个讲师提到,一些写传统语言的同学特别抗拒使用 AI,即使使用 AI,也要把控每一个流程;而另一些同学则完全信任 AI,从 0 到 1 完全由 AI 生成。这就是两个非常明显的派别。

下图展示了整个 AI Agent 聊天面板的细节分解。从对话框中我们可以看到几个重要部分:用户交互层和核心功能层。用户交互层包括用户对话管理,即左边看到的 Input 和 Output 的对话信息。Project 层是工程侧的一个虚拟概念,对应一个大项目。

Proposal 对应的是意图分解,比如模型拿到需求后,第一步要去理解用户的需求。如果是一个简单的通用任务,比如询问天气,它就不属于 Coding 流程,所以需要单独分解。第二个是 tool call 的调用,后面我们会讲到,每次 Plan 阶段的调用都会是 Tool call。

Plan 是一个计划分解,我们会把用户的需求,比如做一个网站,分解为几个步骤:第一步搭建脚手架,第二步创建目录,第三步写入文件。Step shot 快照可能用户看到的比较少,但它潜移默化地存在于我们的项目结构中,它可以让我们整个项目代码更加稳定。

当 AI 写错文件时,它可以快速回滚到第一轮、第二轮、第三轮,类似于 Git 的概念。Understanding 是一个项目理解模块。再底层是一些基础能力层,比如调用大模型加密,我们有一些 CKG 知识图谱,以及数据库的本地存储。最后是远端的大模型提供。

整个 AI Agent 最重要的能力是思考规划、执行以及观察反馈的循环。这个大图其实就是反馈循环在 AI Agent 上的更细节的落地。

整个 AI Agent 的工程能力分为几个部分:第一部分是用户提出需求后,需求到达 Agent 本身,这是一个从 proposal 到 plan 的解释流程。它先做意图识别,如果是常规问答就简单回答;如果不是常规问答,就会进入 plan 阶段,分析代码并给出提案。Plan 过程中可能会有 Plan 1、Plan 2、Plan 3,它会构造一个 Prompt 发给大模型。在发给大模型时,大模型的信息一直在思考,并以流式输出返回给 agent。

此时,Agent 有两个动作:一个是渲染给前端,给前端发一个事件说要展示一个卡片对应到 Tool Code 调用;第二个是执行 Tool 的过程。

所以,执行 Tool 和给前端渲染是两个并行的流程。这个大致流程与 Agent 之前所说的概念流程几乎一致,但在不同场景的实现中,比如在 AI Coding 的编辑器实现中,其实是不一样的,因为那个只是概念,而这是实际的落地。

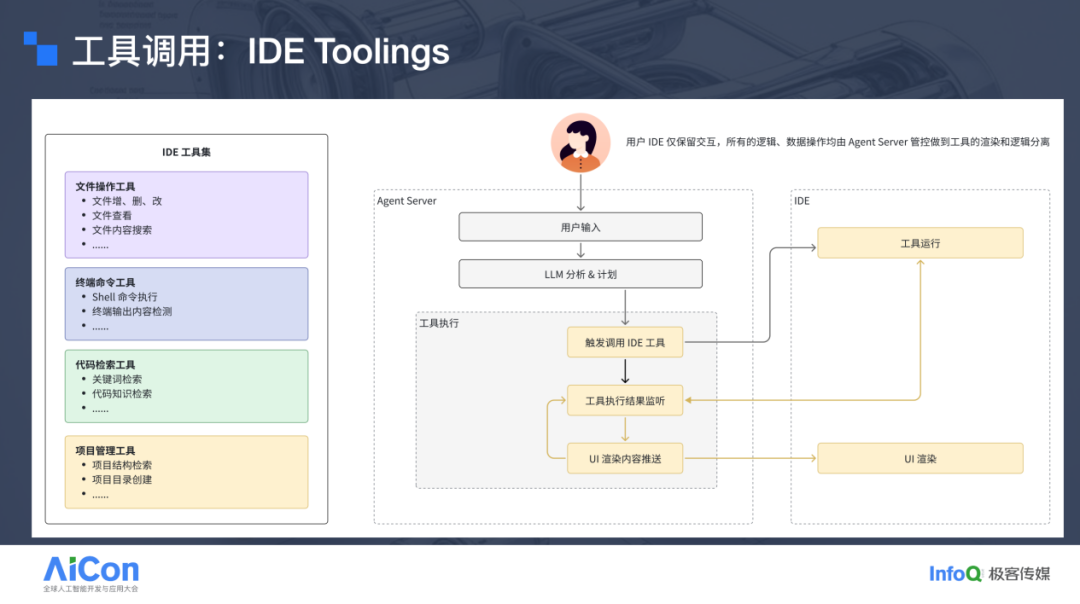

IDE 中有许多内置工具,比如我们的一方工具文件。首先是文件操作工具,文件分为增、删、改,也就是 write 部分工具,我们单独将其分为一类。第二个是文件查看,也就是 read 工具,剩下的还有一些文件搜索、关键词搜索。第二块是终端命令工具,主要与 IDE 能力相关,叫 Terminal 工具。

Terminal 工具主要有两个:一个是 run terminal,一个是 get terminal output,即获取 Terminal 结果。第三块是代码检索工具,可能是关键词检索、代码知识检索,这是项目理解的部分。第四块是项目结构本身的检索,比如文件目录的创建、l 把目录树打出来等,这些都属于项目管理工具。在实际调用过程中,用户 IDE 的消息输入后,会经过大模型的整体分析。我们之前已经提到过,它会有一个意图理解以及 Plan 计划步骤,最终实际调用到我们工具 Tool 层面。

它会将执行消息发送给 IDE 右侧来实现,使其能够在 IDE 中展示对应结果。同时会给当前 UI 推送一个工具卡片,使其能够在 IDE 中展示对应框架。卡片就是当文件写入时,我们会有一个圈圈在 loading,因为那时大模型还没结束,但我们知道要改哪个文件,所以会先预先填一个 UI,让用户感知,否则用户会卡在那里黑屏很久。

这是一个增强体验的过程。在大模型工具调用结束后,卡片的结果才会真正被写入。这就是一个流式的过程,在此之前它是一个 loading 状态,这就是工具执行流程。

目前,所有工具在大模型中都保持了一个固定的结构。我们来细看一下工具到底是什么。

所谓的工具,其实是一个包裹在 XML 标签中的描述信息,分为几大块:一块是基本工具,比如工具的名字、工具的 Description 描述;另一块是比较重要的,代表工具到底能干什么、它的流程是什么以及它的入参是什么;还有一块可能是 Few Shot,我们要告诉大模型这个工具的示例是怎么调用的、能干什么。基本上所有工具都是这样的模式。

有人会问,既然有些模型支持 Native Function Call,因为我们支持几乎所有模型,包括市面上国内的 DeepSeek、谷歌的 Germany、Claude 系列等。有些模型可能不支持 Native Function Call,所以为了这些模型的兼容性,我们采用了在 System Prompt 里面构造 Tool List 的方式,将整个 Tool 的结构描述出来。

这也是为什么之前提到会有 Builder with MCP 的问题,因为 MCP 的 Tool 和这个一样都要放在一个很大的 prompt 里面,造成 prompt context 不够,就会出现问题。

在我们的开发过程中,最迫切需要解决的问题之一是工具的复用性。许多用户向我们反馈,虽然现有的工具调用功能已经很好,但他们希望将自己开发的工具集成到 IDE 中供更多人使用。这在当时让我们感到非常困扰。然而,就在 3 月份,MCP 的出现为我们带来了转机。

它不仅解决了如何将第一方和第三方工具混合使用的问题,还规范了标准协议,使得竞品能够迅速接入。这既满足了用户的诉求,也让我们能够跟上竞品的步伐,解决了三方工具复用的难题。为了实现这一点,我们迅速做出了决策,决定将 MCP 接入我们的系统。

MCP 的客户端接入非常方便,因为它提供了完善的 SDK,包括适用于 NODE.js 和 Python 的客户端。通过 JSON RPC,我们可以直接调用 MCP,使其与我们的 Agent 紧密集成。

然而,这也带来了第一个问题:结构不一致。我们原本的工具是通过 XML 定义的,而 MCP 则通过 JSON 描述接入。由于模型的解析能力有限,这种结构差异会导致幻觉问题,模型无法理解为什么会有两种不同的结构。

为了解决这一问题,我们设计了一个名为“Run MCP”的新工具,专门用于将第三方工具和第一方工具汇聚在一起。Run MCP 的结构与之前的工具完全一致,只是它专门用于调用 MCP。

在接入第三方工具时,我们首先需要解决的是意图冲突问题,也就是所谓的“工具打架”问题。为了解决这一问题,我们设计了 Run MCP。

此外,还有一个问题是历史会话轮数超限。Run MCP 本身是一个标准的 MCP 工具,它并不特别复杂。它是由大模型生成的调用返回的 Response,以 JSON 形式展示,但其定义是 XML。核心在于 description 部分,它描述了 Run MCP 的功能,即在 MCP Server 中运行 MCP 工具并列出可用的 MCP 服务。

我们将 MCP Server 的结构放在了系统提示中,并将 Input schema 用 MCP Data 包裹起来,因为 MCP 只能以 JSON 形式存在。这样,模型能够更好地理解内容,并在需要调用 MCP 时,主动从 MCP Server 中寻找所需的 MCP 服务。模型的智能程度超出了我的预期。

多轮历史工具的问题仍然存在。由于 MCP 会带来历史会话的膨胀,而我们的一些模型的上下文窗口并不大,例如有些模型只有 32K,Prompt 的长度限制非常严格。

在前几次交互中,由于上下文为空,问题并不明显。但一旦达到上限,模型就会出现问题,例如输出截断、直接崩溃、无法响应等。一般来说,上下文窗口的 token 数量是输入和输出共享的,如果输入超出了限制,输出必然会减少,从而导致卡住、卡死、不输出或随意截断等问题。

为了解决这一问题,我们采取了一些措施。首先,我们对无用的信息进行了处理,例如最初的几轮用户输入和工具调用的内容。我们没有直接丢弃这些信息,因为它们在未来可能仍然有用,而是进行了压缩。我们主要压缩了历史信息,例如用户输入、助手输出以及工具调用的入参和结果。

通过这些处理,我们节省了大约 1/5 的 token 长度。当然,还有其他信息裁剪的方法,但由于与主题无关,我们在这里不再展开。

在第三方 MCP 工具接入后,用户遇到不支持的功能时,MCP 可以提供解决方案。然而,仅靠 MCP 是不够的,因为 MCP 只是开放了 Prompt 部分,但没有人使用。因此,我们在不影响原有系统提示的基础上,开放了一个名为“user prompt”的小段落,专门用于注入用户输入。

当然,我们加入了一些引导和限制,例如优先级限制,以确保模型不会执行某些操作。这就是大家在 4 月份看到的自定义 Agent 版本。

用户也提出了多 Agent 的需求。目前,大多数 Agent 都是单 Agent,当一个 Agent 承担过多职责时,效果必然会受到影响。

因此,我们希望将 agent 的能力分为两部分,例如,一个负责生成计划,另一个负责生成代码。我们考虑过采用社区的 AtoA 协议,但发现落地难度较大,因此最终没有选择。

在我们的实现中,我们设计了几个 Agent:一个主 Agent 和两个子 Agent。每个子 Agent 都有自己的工具来执行不同的任务。这种架构看起来很美好,但实际上却衍生出了两种形态。

第一种是 Workflow 驱动的形态,即完成第一步后进行第二步,完成第二步后进行第三步。例如,我们有一个需求 Agent,它会生成需求文档,然后将其传递给计划 Agent 进行规划设计,最后进行编码。

然而,这种架构存在一些问题,因为在每一步中,Agent 可能需要不同的用户输入,这使得这种架构不太适合以串行方式演进。

我们又考虑了另一种方式,即完全由大模型驱动。这也是最常见的方式,有一个父 Agent 来驱动整个流程,汇总所有子 Agent 的信息,而子 Agent 则专注于执行自己的逻辑,并将结果返回给父 Agent。

然后,父 agent 会根据这些信息决定下一步调用哪个子 Agent,以及何时结束流程。这是一个由大模型驱动的案例,目前发现效果还可以,但仍然存在一个问题:第一次调用哪个 Agent 并不容易解决。

最终,我们决定采用一种折中的方式。我们用 Workflow 的思路确保首次调用某个特定的 Agent,然后后续流程完全由模型自由发挥,根据需要调用不同的 Agent。

这种方式既遵循了首次执行某个 Agent 的流程,又为模型提供了足够的自由度,使其可以根据意图自由地执行后续的 agent。当然,这是目前最直观、最可能的实现方式,也是我们在 trae 中尝试过并能够落地的方式。

然而,随着未来模型的提升,或许在未来,我们可以完全信任模型,达到完全智能化调度的水平。因此,我们认为实际情况可能是工程和模型驱动共同协作来完成整个目标。

在我们社区中,用户常常利用我们的自定义 Agent 来完成一些相当实用的任务。比如,有些用户会详细地描述需求,填写相关信息,然后借助我们的 Agent 来提交代码。

这个过程相当高效:Agent 会自动处理 issue,代写代码,随后通过 issue 提交代码,并最终自动发起 PR。整个流程涵盖了从修复代码到提交 PR 的完整环节,显得非常智能,目前也确实能够实现。

除了与编码直接相关的任务,我们的 Agent 还能承担一些行政助手的角色。这表明我们的 IDE 不仅仅是一个代码编辑器,它还能在用户的日常生活中发挥更广泛的作用,提供各种形式的帮助。

展望未来,我们相信 AI Agent 的发展方向将是多模态融合。目前,我们的 Agent 主要依赖文本输入,但未来可能会支持更多形式的输入,比如语音等。

结合特定领域的知识建模,以及不断增强的推理能力,Agent 将变得更加智能和高效。基于现有的 MCP 协议体系,未来可扩展的工具集成以及与物理环境的交互能力也将成为可能,例如在计算机使用场景中的应用。

未来的 Agent 可能会朝着多 Agent 协作的方向发展。虽然目前 AtoA 是一种可行的方式,但未来可能会出现更多类似的 Agent 间协作模式。Agent 不仅能够自主决策和自我优化,还可能具备解决未知问题的能力。

尽管我们无法预知模型发展的最终目标,但至少有一点是明确的:大家都对模型的未来发展充满信心,相信它将为我们的工作和生活带来更多可能性。

首届 AICon 全球人工智能开发与应用大会(深圳站)将于 8 月 22-23 日正式举行!本次大会以 “探索 AI 应用边界” 为主题,聚焦 Agent、多模态、AI 产品设计等热门方向,围绕企业如何通过大模型降低成本、提升经营效率的实际应用案例,邀请来自头部企业、大厂以及明星创业公司的专家,带来一线的大模型实践经验和前沿洞察。一起探索 AI 应用的更多可能,发掘 AI 驱动业务增长的新路径!

今日荐文

OpenAI深夜放出GPT-5狙击谷歌!基准测试碾压前代模型,价格比Claude更便宜

他救了OpenAI、年赚过亿、三家明星CTO,却自曝跟不上AI发展了!硅谷大佬告诫:不是马斯克,就别碰大模型

Claude 小升级就赢了OpenAI 9年“开源神作”?高强度推理直接歇菜、幻觉率高达50%,写作还被Kimi 2吊锤?

你也「在看」吗?👇