目前,脑机接口主要分为侵入性与非侵入性两大阵营。侵入性技术通过手术将电极植入大脑,能获取高精度信号,但风险高、成本高,难以普及;非侵入性脑机接口通过脑电图(EEG)、功能性近红外光谱(fNIRS)等外部传感器捕捉脑活动信号,无需手术,风险更低且更易普及。这种特性使其成为当前脑机接口技术发展的核心方向,能够为更广泛的人群带来福祉。

非侵入性脑机接口有什么用?

在医疗领域,非侵入性脑机接口正成为残障人士的“希望之光”。脑卒中、脊髓损伤或渐冻症(ALS)患者可通过“意念”控制假肢、外骨骼或轮椅,重新获得部分行动能力,且可促进神经康复;针对闭锁综合征患者,基于EEG的“脑控拼写器”(如P300系统)让他们能通过专注屏幕上的字母实现交流,虽速度不及传统方式,却彻底打破了“无声”的困境。

recoverix pro:脑机接口+功能性电刺激助力下肢运动康复 @g.tec

此外,该技术在心理疾病治疗中也崭露头角。通过神经反馈疗法,焦虑、抑郁症及注意力缺陷多动障碍(ADHD)患者可实时“看到”自己的脑波活动,学习调节大脑状态——例如ADHD患者可通过训练增强与专注力相关的β波,减少导致分心的θ波,降低对药物的依赖。

EEG脑机接口用于ADHD诊断和治疗 @Bitbrain

不止于医疗,脑机接口已跨界进入娱乐与军事领域。脑控游戏结合虚拟现实(VR)技术,让玩家仅凭“意念”操控虚拟角色,同时提升专注力;在军事场景中,它能帮助士兵在高压环境下更快决策,甚至通过意念控制无人机,减少战场伤亡。

非侵入性脑机接口的发展历史(EEG)

脑机接口的核心是搭建大脑与外部设备的“直接对话”桥梁——将脑电信号转化为可执行指令,让人类无需物理动作即可操控计算机、假肢等设备。这一概念从理论走向现实,经历了漫长探索。

早在1875年,英国生理学家Richard Caton首次通过仪器观测到动物大脑的电信号,为脑电图(EEG)技术奠定基础。20世纪以来,关键突破接踵而至:1913年,俄国科学家Vladimir Vladimirovich Pravdich-Neminsky拍摄到首幅动物脑电位图像;1929年,德国神经科学家Hans Berger发现了大脑中的α、β波,首次记录了人类脑电图(EEG);1947年,广泛应用的10-20标准导联系统问世,标准化了脑电信号采集。

Hans Berger早期记录的α波 @Wikipedia

非侵入性脑机接口的转折点出现在1973年,美国计算机科学家Jacques J. Vidal首次论证了利用EEG实现脑机交互的可行性。进入21世纪,计算机科学与机器学习的爆发式发展推动其加速前进:研究团队通过神经网络等算法提升信号分类精度,德国Benjamin Blankertz教授等人的实验准确率曾达88%,让“用意念控制设备”从科幻走向可能。

加州大学洛杉矶分校脑机接口实验室的总体组织架构与计算机架构 @Annual Reviews/J J Vidal

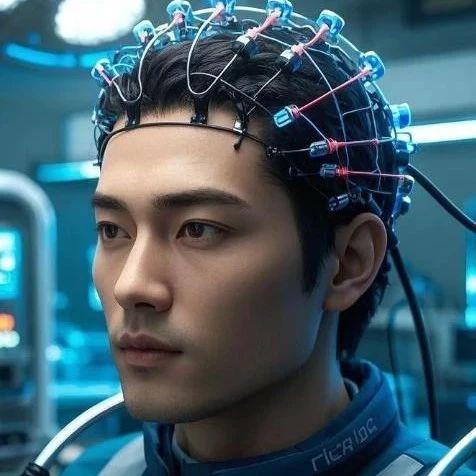

与此同时,侵入性脑机接口也在精准控制领域取得突破。1998年,首个人体植入手术完成;2004年,四肢瘫痪者通过植入设备成功控制屏幕光标;2012年,研究团队实现了让瘫痪患者操控机器人手的壮举。不过,这类技术需通过手术植入电极,存在感染、排异等风险,伦理争议也始终伴随。

非侵入性技术有什么优缺点?

目前,非侵入性技术主要通过脑电图(EEG)、功能性磁共振成像(fMRI)、功能性近红外(fNIRS)等外部传感器采集信号,安全性高、易操作,成为大众应用的核心方向。脑电(EEG)设备是当前非侵入性脑机接口的“主力军”,其时间分辨率出色,但空间分辨率较低,信号易受眨眼、肌肉运动等生理噪声,以及外部电场等环境干扰影响。fNIRS依赖血液动力学反应,空间分辨率高于EEG,但时间分辨率较低(亚秒级)。相比之下,fMRI等设备虽空间分辨率高,却因体积庞大、成本高昂(单台设备数十万美元),难以走进日常生活。

用于脑机接口的各类采集设备 @Medicine in Novel Technology and Devices

用户体验也是当前瓶颈。多数设备需要冗长的个性化训练,长时间佩戴易造成不适,且精度与成本的平衡始终是难题。此外,脑电信号包含大量个人隐私,如何在技术进步中保护用户数据安全,成为亟待解决的伦理课题。

非侵入性脑机接口有哪些发展方向?

算法升级是核心。目前简单神经网络的分类精度已达77%-80%,未来采用更复杂的深度学习模型(如U-Net),结合自动化预处理技术,精度有望提升至93%以上,同时借助GPU技术解决实时性问题。

硬件创新将改善信号采集。半干电极(缓慢释放电解质)可平衡湿电极(需导电凝胶)的繁琐与干电极的信号稳定性;局部高密度电极能针对性提升特定脑区的信号精度,同时避免成本激增;多模态融合(如EEG与fNIRS结合)可兼顾时间与空间分辨率优势。

常见EEG电极 @micromachines

应用场景将持续拓展。医疗领域,帮助瘫痪者恢复运动能力、辅助闭锁综合征患者交流已初现成效;娱乐领域,脑控游戏有望突破传统交互模式;此外,认知监测、个性化媒体服务等也将受益于这一技术。

技术进步需与伦理规范同步。未来需建立完善的法律框架,保护脑信号这一“最私密的生物数据”;在情绪调节等闭环脑机接口应用中,明确责任边界;同时确保技术安全,避免设备故障对用户造成伤害。

*参考内容和图片来自网络,如有侵权,请告知删除。

参考:

https://doi.org/10.1016/j.medntd.2025.100353

https://www.doi.org/10.20935/AcadEng7756

https://www.bitbrain.com/blog/eeg-adhd

https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

https://doi.org/10.1146/annurev.bb.02.060173.001105

https://doi.org/10.3390/mi12121521