校园里的欺侮霸凌、职场中的竞争排挤、邻里间的摩擦纠纷,乃至互联网上的网络暴力屡见不鲜。事实上,社交压力如同一张无形的大网,如影随形让人无处可逃。当社交压力日积月累,它们很可能会进一步“发酵”为焦虑障碍等神经精神疾病,从而严重危害我们的身心健康。因此,解析外在的社交压力如何转化为内在的焦虑状态是神经科学领域一项重要的任务,具有重要的科学意义和临床价值。

2025年8月15日,浙江大学脑科学与脑医学学院/双脑中心/浙江大学医学院附属第二医院徐晗教授团队在Journal of Clinical Investigation期刊上发表题为“A noncanonical parasubthalamic nucleus-to-extended amygdala circuit converts chronic social stress into anxiety”的研究论文,系统研究了大脑如何响应社交压力,进而将其转化为内在焦虑状态的神经机制。该研究发现底丘脑旁核(parasubthalamic nucleus, PSTh)是这一转化过程的关键脑区,并揭示了其发挥作用的具体神经环路和分子机制。

外在社交压力→内在焦虑状态的“转换器”:底丘脑旁核

底丘脑旁核是位于外侧下丘脑后部的一个兴奋性核团。以往的研究发现,底丘脑旁核与脑内已知的焦虑调控网络存在丰富的解剖学连接。然而,其本身是否直接参与焦虑的发生与维持并不清楚。在本研究中,研究人员首先利用慢性社交挫败范式在小鼠中诱导出强烈的焦虑样行为表型。利用光纤钙测量技术,他们观察到社交挫败(social defeat)能显著增加底丘脑旁核兴奋性神经元的活动。那么,底丘脑旁核神经元在社交挫败期间的激活是不是动物焦虑样行为产生的原因呢?为了回答这个问题,研究人员采用药理遗传学技术,当动物经历社交挫败时抑制这些神经元的活动,结果显示动物焦虑状态得到明显缓解。接下来,在体和离体电生理记录揭示,经历慢性社交挫败后,底丘脑旁核神经元内在兴奋性和上游兴奋性突触输入均增强,并且其动作电位发放活动显著升高。这不禁引起了研究团队的猜想,底丘脑旁核神经元的持续过度活跃是不是焦虑挥之不去的原因呢?果然,在慢性社交挫败结束后抑制底丘脑旁核,动物的焦虑水平也随之降低。这些研究结果表明,底丘脑旁核是将外在压力刺激转化成内在焦虑状态的重要枢纽,是慢性社交压力诱导的焦虑状态的“关键开关”。

社交压力信息的传播路径:外侧臂旁核-底丘脑旁核-终纹床核

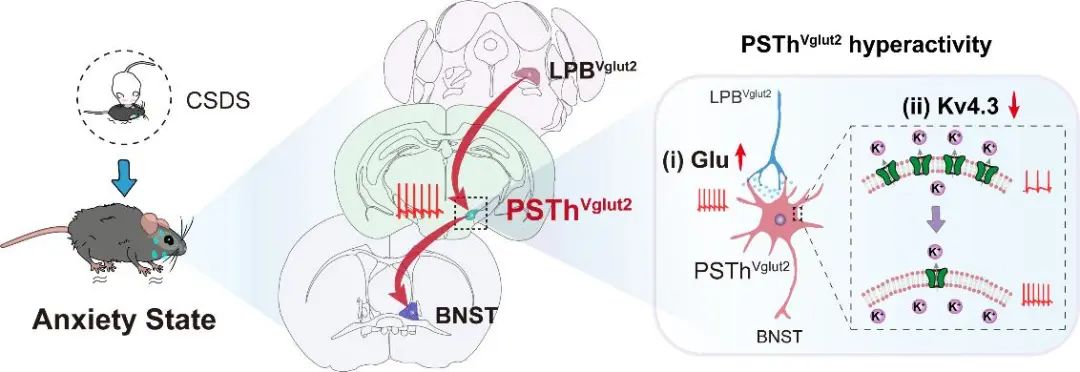

为了明确社交挫败引发焦虑的信息传播路径,研究团队首先利用逆行和顺行示踪技术系统刻画了底丘脑旁核神经元的输入和输出通路。离体脑片膜片钳记录发现绝大多数的底丘脑旁核神经元都接收来自外侧臂旁核的兴奋性单突触支配(外侧臂旁核是处理躯体感觉和负性情绪的重要“中继站”),并且慢性社交挫败增强该通路的功能连接强度。紧接着,底丘脑旁核将信息传递给焦虑网络的核心组分终纹床核。为了验证底丘脑旁核通路在焦虑调控中的功能,团队结合药理遗传学和光遗传学技术,发现阻断外侧臂旁核-底丘脑旁核兴奋性通路能够减轻慢性社交挫败诱导的焦虑产生和焦虑表达;抑制底丘脑旁核-终纹床核通路也能有效缓解慢性社交挫败引起的焦虑样行为。这些研究结果表明社交挫败压力信息经由外侧臂旁核-底丘脑旁核-终纹床核兴奋性三突触通路进行传递,并最终驱动焦虑行为的表达(图一)。

图一:社交挫败压力信息的传播路径

底丘脑旁核神经元兴奋性的“稳定器”:钾离子通道Kv4.3

经历慢性社交挫败后,底丘脑旁核神经元为何变得过度兴奋呢?研究人员进一步深入到分子层面,结合RNA测序和原位杂交等多种技术方法,发现慢性社交挫败显著下调底丘脑旁核神经元钾离子通道Kv4.3的表达。那么,Kv4.3表达的减少是否是神经元过度兴奋的原因,以及其在焦虑调控中发挥着怎样的作用呢?为回答以上问题,研究人员在未经历社交挫败的小鼠中特异性敲降底丘脑旁核神经元Kv4.3,发现神经元兴奋性显著增加,而且动物表现出高焦虑水平。相反,当在经历社交挫败小鼠的底丘脑旁核神经元上特异性过表达Kv4.3后,底丘脑旁核神经元不再表现得过度活跃,动物的焦虑样行为也相应缓解。这些实验结果说明Kv4.3是社交挫败的关键响应分子,当动物处于慢性社交压力下,底丘脑旁核神经元Kv4.3表达下调,神经元兴奋性升高,焦虑情绪随之而来(图二)。

图二:慢性社交挫败增强底丘脑旁核的兴奋性并介导焦虑的发生

综上所述,这一系列研究系统揭示了底丘脑旁核将外在社交压力转化为内在焦虑状态的关键作用,以及具体分子和神经环路机制。同时,这些研究结果为焦虑障碍相关神经精神疾病的预防和治疗提供了潜在干预靶点。

浙江大学脑科学与脑医学学院/双脑中心/浙江大学医学院附属第二医院/南湖脑机交叉研究院徐晗教授是本文的通讯作者,刘娜、汪军和王欢为共同第一作者。浙江大学附属第二医院精神科林铮主任、郜彬主任、上海交通大学徐天乐教授、浙江大学段树民教授为本研究提供了宝贵的指导和建议。该研究获得科技部重点研发计划、国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、南湖脑机交叉研究院等项目的资助。

来源:徐晗课题组

往期推荐 ·

浙江大学

脑与脑机融合前沿科学中心

长按二维码关注我们