👇🏻 上一期关联文章:

在人工智能浪潮席卷全球的当下,大语言模型(LLM)以其卓越的语义理解和内容生成能力,在文本创作、代码生成、客服对话等商业领域大放异彩。

然而,当我们深入石化、化工、电力、制药等工业生产的核心腹地——设备运行监控、工艺参数优化、故障预测诊断时,却会发现一道无形的“壁垒”:大语言模型的应用似乎被严格限制在知识问答、辅助编程或文档编写等外围环节,始终难以触及生产控制的核心领域。

这不禁引人深思:在AI几乎横扫所有行业的今天,为何大语言模型在工业核心场景中会“隔行如隔山”?其 “用不了”“不敢用”“不能用”的根源究竟何在?

Part 01

“用不了”

当大语言模型遇上工业生产

大语言模型的核心能力源于对海量互联网文本、图像、视频和代码的训练,其优势在于捕捉语言模式和知识的统计关联,从而实现语义理解和内容生成。

然而,当它踏入工业领域,单纯依靠基于概率的数据分析远远不够,面对秒级甚至毫秒级24小时不断采集生成的温度、压力、流量、振动等强时序、强耦合、高干扰的连续数据流时,其先天的技术短板致使其在工业生产面前显得“无能为力”。

大语言模型擅长处理离散的符号信息,却难以精确建模这些数据中复杂动态的时序依赖关系(如参数如何随时间相互影响演变)和多维变量间的耦合关系(如温度、流量变化如何瞬间影响压力和反应速率)。

例如,大语言模型能够解释“什么是PID控制”这样的概念,却难以对PID回路中多个变量间动态变化的耦合关系进行精确建模;它能根据历史文本预测下一个词,却无法利用实时数据精确预测一台关键设备未来几小时可能发生的故障。面对工业数据的“语言”,大语言模型如同“文盲”,其设计初衷与工业数据的时空特性存在根本性错位,导致其在生产控制等核心工业场景“用不了”。

Part 02

“不敢用”与“不能用”

信任缺失与安全鸿沟

即使技术上有勉强应用的可能,大语言模型在工业核心领域还面临着更深层次的 “不敢用”和“不能用” 困境。工业决策关乎重大安全风险和经济损失,其对因果逻辑、可解释性和绝对可靠性的要求极为苛刻。大语言模型基于概率预测的“黑箱”特性,使其决策过程缺乏透明度。操作员和工程师无法理解模型为何提出某个调节阀门开度的建议,或预测某个故障的确切依据。这种可解释性的缺失,直接动摇了工业用户对大语言模型的信任根基——谁敢将价值千万的生产装置托付给一个无法“讲清道理”的模型?

更深层的是 “AI幻觉” 问题:基于概率框架的模型可能生成看似逻辑自洽、实则完全错误或脱离物理规律的推断。在工业控制中,一个“幻觉”导致的误判(如误判设备状态安全、给出错误优化参数)可能引发灾难性后果。这种潜在风险,使得大语言模型在追求绝对精准可控、安全可靠的工业控制核心环节“不能用”,且“AI幻觉”的不可控风险则从根本上决定了企业“不敢用”。

Part 03

工业大模型

既要懂“语言”更要懂“工业”

那么,在工业生产领域,尤其是流程工业中,能够让用户真正“能用敢用”的工业AI大模型,究竟应该具备哪些特质?

要解答这个问题,需要直面工业AI落地的三大核心挑战——数据碎片化、场景复杂性、需求隐蔽性。

数据层面,工厂数据质量参差不齐,且涉及工艺保密,难以大规模共享;

场景层面,从节能到安全,需求多样且相互关联,单一模型难以覆盖;

需求层面,用户常常并不完全清楚自己“要什么”,需要技术方与工业专家深度协同。

其中,数据是工业大模型应用的“生命线”与“燃料”。正如中控技术AI专家王宽心所强调的,工业数据以时序数据为主体,如随时间推移而不断变化的温度、压力、流量等。这样的时序数据,不仅具有强时空关联性,往往还具有来自不同设备、传感器的多源性,现场干扰带来的高噪声,以及不同变量间的强耦合性。

正是基于工业时序数据的这些复杂特性与实际应用中的重重挑战,理想的工业AI大模型必须具备以下三大核心能力。

强大的时序建模能力是基石。工业AI大模型必须能敏锐捕捉参数间复杂的动态关联与深层次的时序依赖,从而对设备寿命、工艺指标趋势等实现高精度的预测。

快速适配不同工业场景是关键。面对千行百业,工业场景和生产装置可谓千差万别,工况更是瞬息万变。要适应这种多样性,理想的工业大模型可以在海量工业时序数据预训练形成的通用能力基础上,以少量特定装置的数据进行微调,以快速适配不同的新场景、新装置。

破除“不敢用”和“不能用”的核心,用于工业的AI大模型,还需要能够深度融合工艺机理知识。

Part 04

时间序列大模型

破解工业AI落地困局

面对这些工业领域对AI提出的独特要求,时间序列大模型的诞生可以说是站在“巨人的肩膀上”取得的成就,这个巨人叫作“工业”。

以中控技术的时间序列大模型TPT(Time-series Pre-trained Transformer)为例,其核心在于通过对Transformer算法架构进行深度改进和优化,使其擅长对工业多维数据的内在关系进行深度挖掘。

与此同时,TPT大模型采用了“预训练+微调”的范式,即首先在海量规模的工业时序数据上进行预训练,学习工业数据的内在规律和通用模式,然后再根据具体场景需求,利用少量的特定装置数据进行微调,即可获得高度适配的专用模型。这种“预训练+微调”的模式,极大地降低了模型在多样化应用场景落地的成本和门槛。

虽然TPT大模型本质上是数据驱动的,但其核心驱动力与底层逻辑来源于工业机理。它不仅通过独特的算法框架设计融合了机理知识,更通过海量数据与先进算法,在特定领域实现了超越人类经验的深度洞察与精准建模,同时将人的经验作为重要输入和校验手段,形成“机理为骨、数据为翼、人机协同”的智能范式,而非取代人的判断。

更重要的是,TPT的开发绝非空中楼阁。它根植于中控技术30余年深耕流程工业积累的海量工艺知识、工程实践与行业know-how,这种深度的行业融合,从工程化角度为TPT设定出了严格且符合行业实际的安全约束边界,为模型及其Agents在工业领域应用的安全、可靠提供了有力的保障。

当然,TPT的价值还不止于提供预测与洞察,其核心优势在于能够基于对机理的深刻理解和数据的精准学习,直接生成可执行、高置信度的控制优化建议,甚至安全、可靠地直接输出控制指令(如自动调节阀门开度、优化PID参数等),实现了由感知分析向闭环控制、自主决策的高阶自动化跃迁,将智能化真正落地到生产执行层面。

Part 05

为何是时间序列大模型

而非传统软件组合?

面对时间序列大模型带来的显著效益,企业用户可能会追问:这种优化与采用先进控制(APC)、实时优化(RTO)、预测性维护等传统工业软件组合所能达到的效果,究竟有何本质区别?

传统工业软件组合虽然功能强大且各司其职,但在实际应用中往往面临“数据孤岛”和“功能割裂”的困境。不同系统独立运行,数据难以互通,功能模块间协同困难,信息流不畅,导致整体优化潜力受限,难以实现全局最优。

而时间序列大模型则提供了一种革命性的统一框架范式。它如同一个强大的“中枢神经系统”,能够原生地整合处理来自底层设备传感器、实时数据库、历史档案库、工艺知识图谱等多源异构的海量时序数据。在统一的模型架构内,它能对数据进行深度融合分析,并执行协同决策。

这使得时间序列大模型能够同时一体地承担预测性维护(预判故障)、工艺优化(寻找最优操作点)、参数整定(优化控制器参数)、异常检测(实时监控报警)等,这些过去依赖分散、独立软件才能勉强拼凑完成的核心功能,它彻底打破了传统“烟囱式”软件架构的壁垒,实现了真正意义上的信息融合与协同优化,其所能达到的全局优化效率上限和系统协同潜力,远非分散的软件组合可比。

对于模型输出结果的准确性,则通过严格的工业场景离线验证与在线运行考核、不断增强的可解释性功能(如关键特征贡献度分析)以及内嵌于模型的安全约束机制等多重手段来保障,让用户知其然更知其所以然,从而建立信任。

王宽心谈到,中控技术即将在今年8月28日发布的时间序列大模型TPT2较2024年发布的版本有巨大改变。目前,笔者了解到的一些显著特点主要包括:基于规模更大的高质量工业数据集,覆盖更加多样化的装置类型、应用场景,采用混合专家模型(MoE)的架构,打造“多智能体协同”的新模式,大幅降低应用门槛,“一人多岗” 的操作模式创新等等。

Part 06

为什么是中控技术研发了TPT

而不是别人?

中控创始人褚健教授曾多次在公开场合提到:工业AI的核心是算法与数据,但如果没有自动化,就没有数字化,智能化也无从谈起。由“工业自动化”迈向“工业AI”,进而实现AI时代的智能制造,是目前相对最为合理的进化路线。

控制系统是所有AI实施执行的硬件基础。中控技术创立至今也是多年来立身之本的10万余套工业控制系统的广泛应用为今天的工业AI夯实了地基,使其具有得天独厚的数据收集优势,而AI进化的关键,靠的就是持续不断的海量数据“投喂”。在制造业内的大部分企业还未想好怎样利用AI赋能自身时,中控技术长久以来所追求的“挖掘数据价值”“做最懂用户的soulmate”和分析、利用“工业数据+机理”的能力,早已将一切变成了顺势而为。

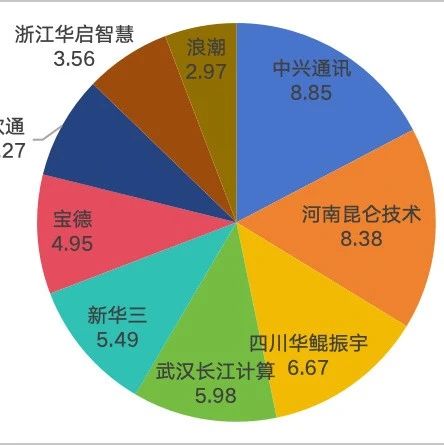

当然,技术的优势还需要通过实践的检验方能得到验证。令人欣喜的是,以中控技术TPT为代表的时间序列大模型已在石化、化工、能源电力、油气、冶金、建材等行业成功落地超过110个项目,展现出变革性的成效。

在某化工企业的废水处理环节,利用TPT强大的时序预测能力,成功实现了对废水pH值的精准预测与超前调节。这一应用将原本依赖人工经验或基础自动化、耗时长达6~8小时的pH值控制过程,大幅缩短至几十分钟,显著提升了处理效率与稳定性,并实现了真正的闭环控制。

另一个典型案例发生在某化工企业的硫酸生产装置上。通过应用TPT对装置关键参数进行实时预测与优化控制,装置运行状态发生了质的飞跃:从过去每天需要人工干预调整高达1600多次,转变为连续稳定运行5~7天无需任何人工干预,在实现“无人值守”目标的同时,控制精度和系统安全性也得到了同步提升,为真正实现“无人工厂”奠定了基础。

Part 07

时序大模型

将成为工业智能化核心基础设施

工业生产的复杂性和对效率、安全、成本的极致追求,为能深刻理解其时序数据“语言”的AI提供了广阔的舞台。随着技术的成熟、成本的下降和成功案例的积累,时间序列大模型更有望成为流程工业智能化升级的核心基础设施之一。

以中控技术的TPT为代表的先行者,依托核心技术领先性、大规模工程实践和开放生态,正逐步树立行业技术标杆。据其官方发表内容显示,结合已有项目及行业发展趋势推算,TPT在国内石化、化工、能源电力、油气、医药食品等核心领域未来可开拓空间或突破330亿元/年。展望未来,其成功的关键在于能否持续深化技术与工业know-how的融合,构建开放共赢的生态,并真正解决企业在安全、可靠、效益方面的核心关切。

工业AI不仅将驱动效率的质变与成本的优化,更在深刻重塑工业自动化与智能化的底层运行范式,为“无人工厂”与智能制造时代的全面到来奠定基石。

我们可以预见,未来几年,千亿级工业AI蓝海的出现为像TPT这样持续进化的领先模型及其生态体系的加速构建创造了从“潜力”转化为“实力”,从“蓝图”落地为“实景”的市场条件,而TPT也极有潜力成为定义下一代工业智能的关键技术标准,引领这场深刻的产业变革,重新定义工业生产的效率边界与价值创造模式。