8月20日,我们很荣幸地邀请了新加坡管理大学计算与信息系统学院的 Rajesh Krishna Balan 教授,为师生带来了一场主题为 “The Challenges and Opportunities in Conducting Applied IoT Research as a Faculty Member” 的精彩讲座。作为长期深耕于移动与物联网系统的知名学者,Balan教授不仅分享了自己二十余年的研究历程,还围绕学术研究如何走向应用落地,提出了独到的见解与方法论。

从学术到产业:研究落地的真实案例

Balan教授以时间为轴,回顾了自己在多个方向上的探索:

点对点移动支付(2008)

在智能手机尚未普及的年代,他提出了无需后台的NFC点对点支付方案,并向银行、监管部门及交通机构展示。然而,由于对市场力量缺乏理解,这一方案虽领先10年,却在当时难以落地,成为“超前却无用武之地”的典型案例。

LCD显示节能(2011)

通过调节图像和背光功耗,实现20%–30%的显示能耗节省,并在三星、Alienware等企业进行展示。但随着OLED技术的兴起,这一技术迅速失去主流价值,成为“好研究却被时代替代”的例子。

出租车费用与行程预测(2011)

利用历史行程数据预测出行费用与时长,成功部署在新加坡最大的出租车公司,并稳定运行两年。直至Uber进入市场,以固定价格颠覆传统收费模式,这一系统才被逐渐淘汰。

LiveLabs计划(2012至今)

将校园、商场等空间打造为“活体实验室”,重点解决室内定位问题。他的团队率先提出基于服务器端的定位方案,实现无用户参与即可获取精确位置数据。该方案已在超过10个场所部署,并在部分机构持续稳定运行十余年。

谷歌产业实践(2021-2022)

在谷歌Android室内定位团队工作期间,他深刻体会到学界与工业界的差距:学术研究以百、千级用户为“成功”,而谷歌的生产系统稳定性必须在亿级用户规模下验证。这段经历让他意识到,“经济价值”而非“技术新颖性”,才是产业采纳的核心。

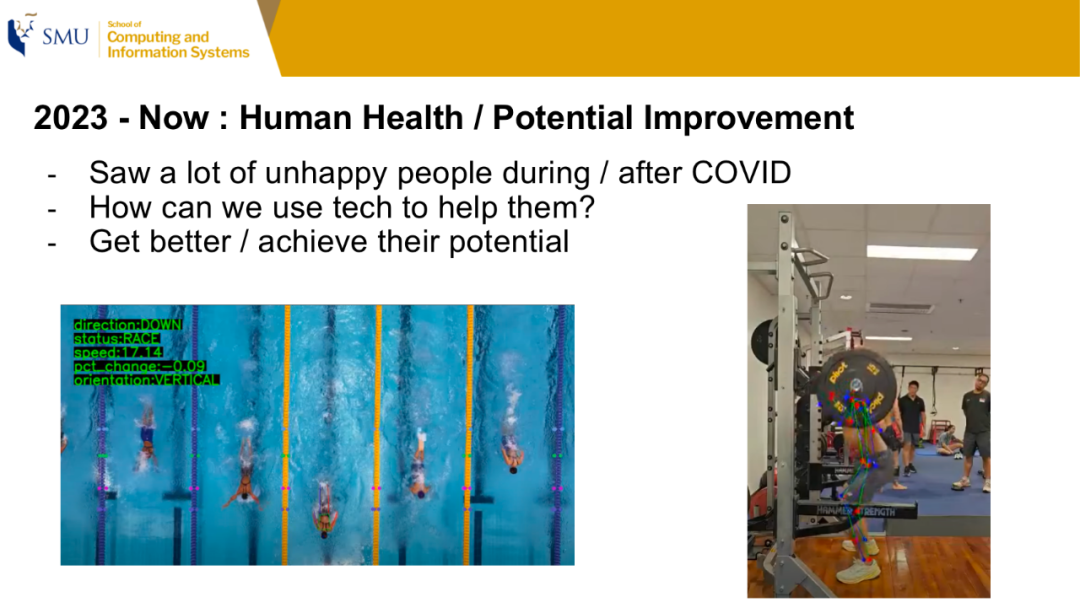

健康与人类潜能研究(2023至今)

疫情后,他将研究重心转向人类健康与潜能提升,探索如何通过可穿戴、相机和无人机感知技术,帮助运动员改善训练表现,同时关注学生与公众的心理健康。

这些跨越二十年的研究历程,既有“超前但无用”的遗憾,也有“落地并长期运行”的成功,为学界科研如何真正服务社会提供了宝贵经验。

四大核心经验:科研落地的关键

通过长期探索,Balan教授总结了科研转化的四条核心经验:

用户关心的是价值

论文、算法和学生背景都不是用户关注的重点。真正关键的是:研究能否解决他们的痛点,并对实际业务带来改变。

人脉很重要

几乎所有成功的技术转化案例,都离不开长期积累的人脉和信任。网络交流、会议结识,甚至一次偶然的咖啡谈话,都可能成为合作契机。

转化需要时间

从研究到稳定部署往往需要数年,远超学术论文的节奏。例如出租车系统耗时2年落地,LiveLabs则用了4年才趋于稳定。

理解不同激励机制

学界追求论文、项目与学生培养;产业则关注成本、可用性和长期支持。只有理解并匹配双方的目标,合作才能持续。

两种研究路径:自下而上与自上而下

Balan教授将科研落地的方法分为两类:

自下而上:通过与潜在用户交流,挖掘他们最迫切的痛点,再结合自身兴趣进行研究。这类合作往往更具黏性和可持续性。

自上而下:研究者先提出方案,再寻找用户场景。这种方法常因用户“解决方案疲劳”而遭遇冷遇。

他特别提醒,许多企业已被“技术方案”淹没,因此研究者要避免“带着方案找问题”,而应更多倾听用户真正的需求。

未来的应用物联网研究机遇

在展望未来时,Balan教授指出,应用型物联网研究仍有广阔空间,尤其在以下领域:

可持续发展:包括农业、环境监测、水资源管理等场景,需要大量传感器与数据融合。

物流与运维管理:在传感采集、数字孪生、能效优化与系统集成方面仍有巨大挑战。

人类健康与福祉:从老龄化社会的养老监护,到心理健康支持,再到儿童特殊教育需求,均是亟待技术赋能的方向。

结语

讲座最后,Balan教授鼓励青年学者勇于尝试应用型研究。他强调,虽然技术转化过程充满挑战,但带来的满足感独特而深远,因为研究成果真正“走进了生活”。同时,他也愿意作为学术界与产业界的桥梁,为有志于应用研究的师生提供帮助。

这场讲座不仅是一次关于物联网的学术交流,更是一次关于科研价值与社会责任的深刻思考。

点击查看完整讲座视频

AIR长期招聘人工智能领域优秀科研人员

点这里关注我们

关于AIR

![2025年中国物联网安全行业发展政策、竞争格局及趋势分析:生态协同日益强化,行业规模有望突破510亿元[图]](https://xtechcon-static.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/xtimes/xtimes/images/2025-10-17/68f1a54b52153.jpeg)