点击蓝字

关注我们

2025年,全球人工智能发展进入了一个关键的战略十字路口。一方面,以大型语言模型和生成式AI为代表的技术持续突破,其应用加速渗透至经济社会各个角落;另一方面,技术的快速迭代也带来了前所未有的治理挑战,全球AI风险事件数量在2024年激增近100%,引发了各国政府和国际社会对安全、伦理与监管的普遍关切。在这一背景下,对各国AI实力和治理水平进行客观、量化的评估,成为理解全球竞争格局、制定国家战略的迫切需求。

2025年中期,两份重量级报告的发布为我们提供了重要的分析视角。其一是由中国主导的《全球人工智能治理评估指数2025》(AGILE指数),首次系统性地将“治理能力”作为衡量国家AI综合水平的核心维度。其二是由哈佛大学贝尔弗中心首次发布的《2025年关键与新兴技术指数报告》(CET指数),将AI置于半导体、量子技术等更宏大的关键技术生态中进行综合评估。本文将对核心指数及其他相关研究进行综合研判,描绘2025年全球AI竞争与治理的全景图,并为中国的AI战略提供决策参考。

AGILE指数2025:治理维度的全球版图

图2 AGILE指数2025:支柱和维度

由中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理研究中心、北京前瞻人工智能安全与治理研究院(Beijing-AISI)、人工智能安全与超级对齐北京市重点实验室、远期人工智能研究中心共同牵头撰写,于2025年7月发布的《全球人工智能治理评估指数2025》(AI Governance InternationaL Evaluation Index)是全球首个全面评估国家AI治理能力的综合性指数。通过构建包含 AI发展水平(P1)、AI治理环境(P2)、AI治理工具(P3)和AI治理成效(P4) 四大支柱、17个维度和43项具体指标的精细化框架,对全球40个主要国家进行了系统评估。

全球人工智能治理评估指数项目于2023年启动。首版AGILE指数于2024年2月发布,覆盖了14个评估国家,初步建立起了具有可操作性和可比较性的基准评估框架。在此基础上,此次的“全球人工智能治理评估指数2025”(简称AGILE指数2025)在2024版基础上进行了系统性优化,继续秉持“治理水平同发展水平相匹配”的理念,同时进一步平衡了科学严谨性与实践适应性。评估过程在扩大数据多样性的同时,增强了指标的有效性和跨国可比性。

全球格局呈现三级梯队。报告将40个国家划分为三个梯队。第一梯队得分高于60,第二梯队国家的得分在50到60之间,第三梯队国家的得分低于50。第一梯队为全球AI治理的领先者,中国、美国、德国位列前三。这表明,有效的AI治理不仅是发达国家的专利,更是国家战略重视和系统性投入的直接体现。

在本次评估中,美国的整体排名较2024年首次评估时下滑至第二位,原因主要在于其AI治理政策出现宽松化趋势。随着第14179号行政命令《消除美国在人工智能领域领导地位的障碍》的发布,原有第14110号行政命令《安全、可靠和可信地开发和使用人工智能》被废止。相较而言,新出台的行政命令并未延续此前政策的系统性和完整性,从而在相关评估指标中造成分值下降。与此同时,中国依托更为稳定和连贯的AI治理政策实现反超,排名升至首位。

从四个核心评估维度来看,AI发展水平(P1)和AI治理工具(P3)的得分差异更为显著,显示出不同国家间的分层格局。而在AI治理环境(P2)与AI治理成效(P4)方面,各国表现相对集中,差距不如前两者明显。

图4 AGILE指数2025:支柱得分和排名

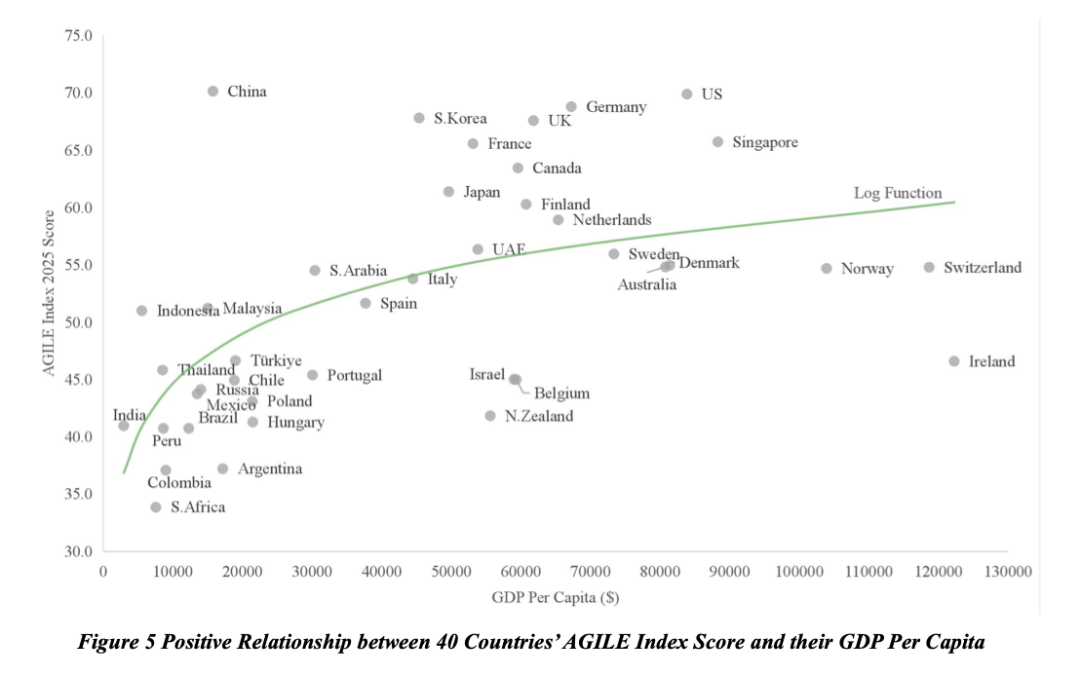

就治理与经济发展的关系而言,AI治理水平与国家人均GDP总体呈正相关,但并非唯一决定因素。相对滞后的国家需要提升AI治理准备水平,以增强应对能力与AI治理就绪度。

图5 40个国家的AGILE指数得分与其人均GDP之间的正相关关系

对40个国家在AGILE指数2025四个评估方面得分的进一步分析,可以看到不同国家总体呈现出四种不同的AI发展与治理类型:包括全面领先型(如中国和美国)、治理超前型(如法国、韩国)、治理滞后型(爱尔兰、以色列)和基础建设型(如印度和南非)。

图6 四种类型的40个国家的AGILE指数支柱得分分布

而目前,全球AI治理面临着普遍性挑战。2024年全球AI风险事件数量翻倍,凸显了所有国家在“AI治理成效”(P4)方面均面临严峻挑战,尤其是在应对安全、人权和数据治理相关风险上。

图7 记录的AI事件数量(2017-2024)

数据来源:经合组织人工智能事件监测(OECDAIM)

中国目前的定位是治理领域的全球领跑者。中国在此次评估中位居榜首,与美国、德国共同处于第一梯队。报告认为,中国排名领先的关键在于其连贯、稳定的AI治理政策。这体现在“AI治理环境”(P2)和“AI治理工具”(P3)两大支柱上的突出表现。中国政府自上而下地构建了从国家战略、法律法规到伦理准则的完整体系,并通过设立专门机构、推动标准制定等方式,确保了治理框架的有效落地。此外,中国在“AI发展水平”(P1)支柱下的科研产出(论文、专利数量)维度上持续保持全球领先。尽管总分第一,但作为发展中国家,中国在部分基础性指标上可能仍有提升空间。报告提示高收入国家在 AI发展水平(P1) 和 AI治理工具(P3)上普遍更具优势。这意味着在算力基础设施、高质量数据供给、以及高端AI人才储备等方面,中国仍需持续投入。

图8

关键与新兴技术指数2025(CET指数):综合技术实力的较量

图9

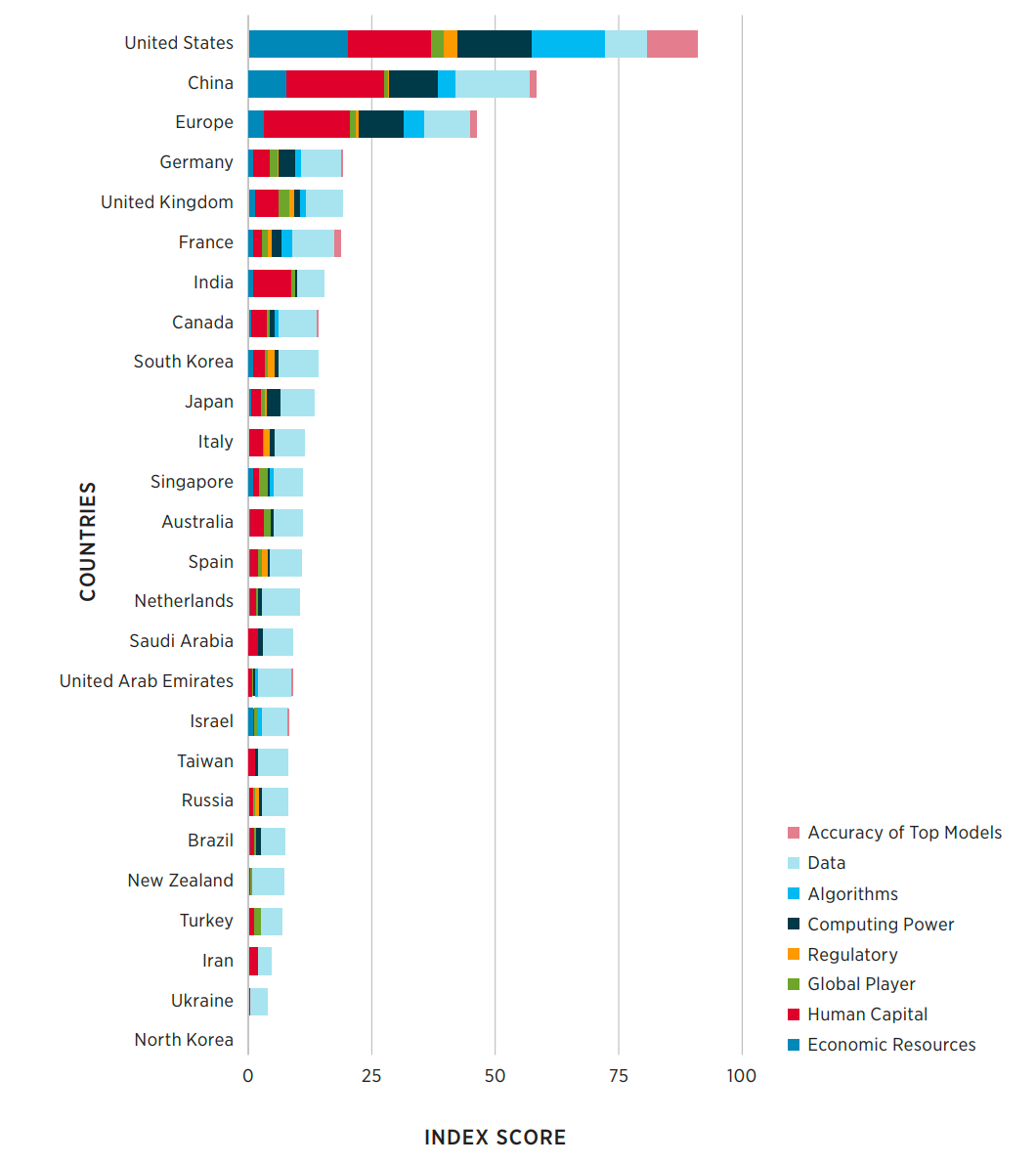

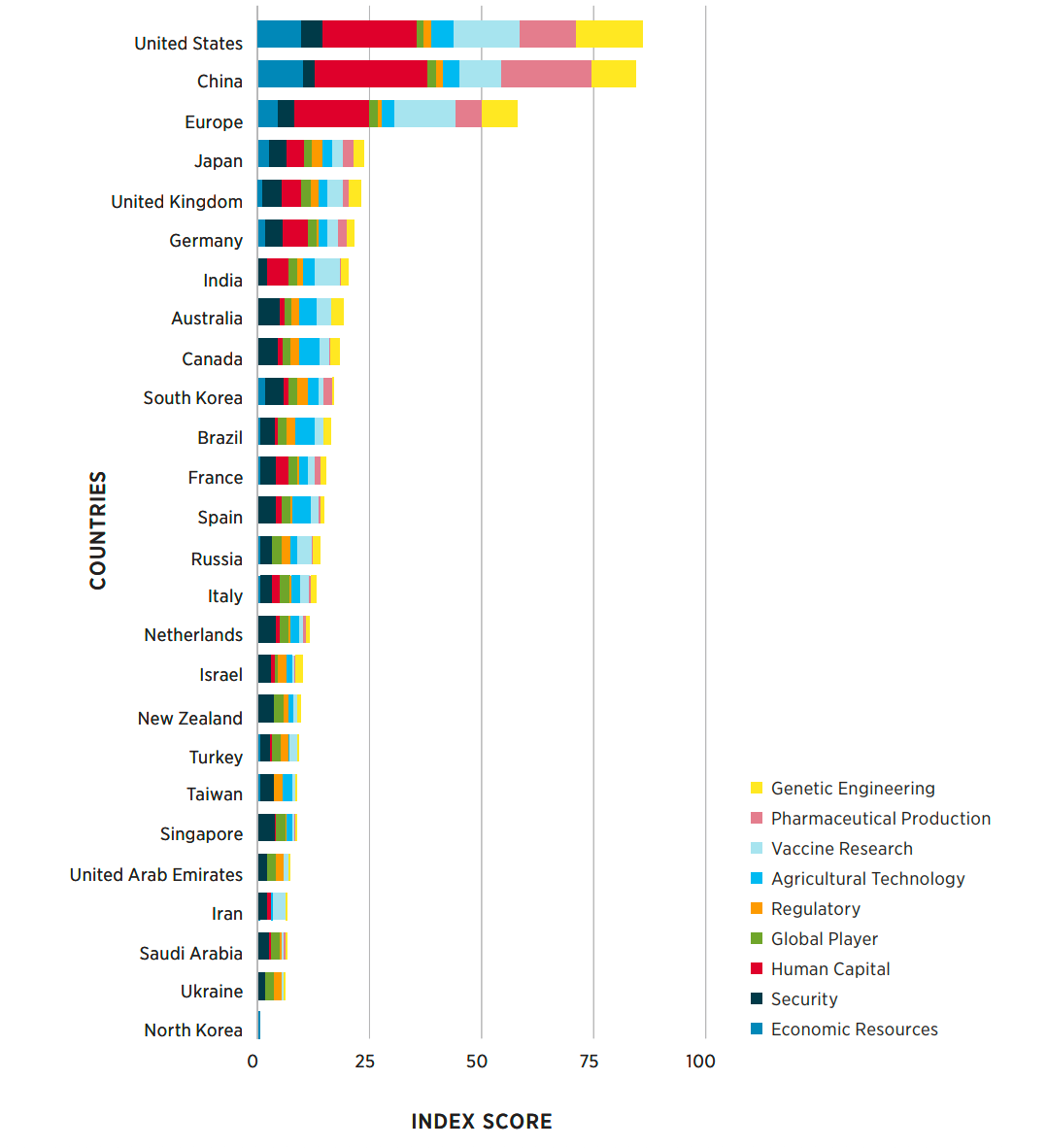

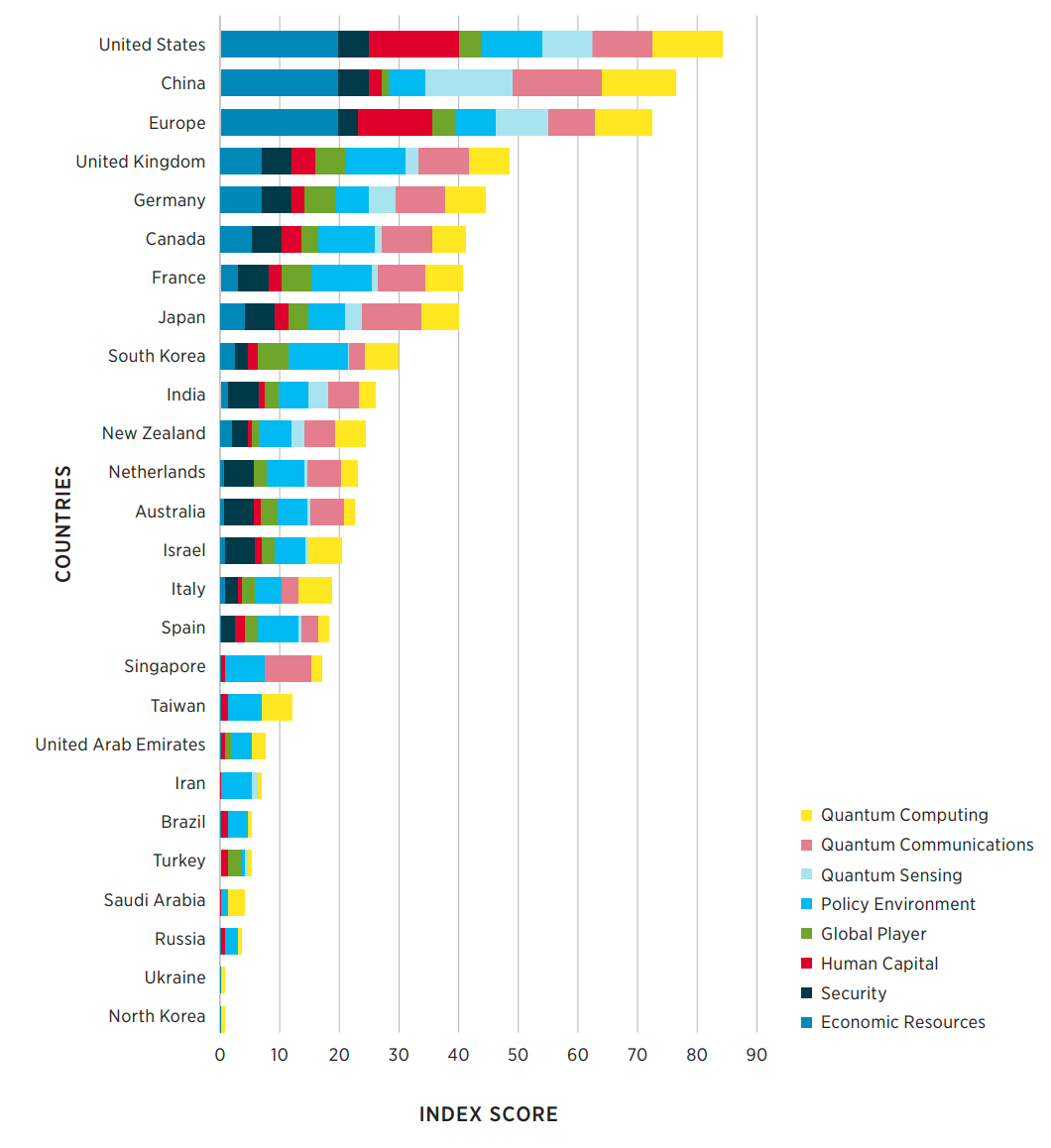

哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗科学与国际事务中心(Belfer Center for Science and International Affairs)于2025年6月首次发布的《2025年全球关键与新兴技术指数报告》,从宏观视角评估了各国在五大决定未来国力的技术领域的综合实力。该报告的权重分配反映了当前全球技术竞争的重点:半导体(35%)、人工智能(25%)、生物技术(20%)、太空技术(15%)和量子信息技术(5%)。指数构建了48项核心指标体系,整合3375个数据点,覆盖经济资源、人力资本、安全性、监管环境和国际影响力等跨领域指标,并纳入了各领域的关键技术指标,如AI算法精度、半导体制造工艺水平、量子通信实验成果等。

报告指出,全球关键技术实力已呈现“中美双强”格局,两国遥遥领先,形成第一梯队。美国整体排名第一,尤其在太空技术和人工智能领域展现显著优势。这种优势并非单一突破的结果,而是长期积累的体现。其背后是雄厚的经济资源和人力资本,表现为巨额的公共和私人投资以及多元化的科研团队。美国的创新生态分散而灵活,联邦机构、州级计划、大学、初创企业与大型公司构成动态协作网络。然而,这种分散性在科研投入不稳定、政治极化加剧的背景下,也可能削弱长期统筹能力。

中国总体排名第二,是唯一能够在综合技术实力上与美国全面竞争的国家。报告认为,中国在生物技术和量子技术领域进步迅速,在量子传感和通信方面甚至具备局部优势。在半导体领域,尽管在设计软件和高端设备上受限,但在制造环节展现出强劲实力。在人工智能领域,中国虽与美国并列为顶尖国家,但仍存在一定差距,主要体现在基础模型数量、高端芯片供应及全球开发者生态建设方面。同时,经济增长放缓可能对中国未来的科技投入构成挑战。

欧洲在关键和新兴技术领域依然保持一定竞争力,整体位列第三。在人工智能、生物技术和量子技术方面,欧洲具备优势,但在太空技术上被中俄超越,在半导体领域则落后于中国大陆、日本、中国台湾和韩国。半导体短板显著拉低了欧洲的整体排名。能否充分释放其技术潜力,取决于地区治理与资本整合的深度。如果将欧盟作为整体,其综合技术实力约为美国的一半、中国的三分之二,显示出欧洲在科研优势转化为产业与市场实力方面仍面临挑战。

从人工智能、生物技术、半导体、太空竞争和量子技术五个维度切入,可以更为清晰地观察全球科技格局的演变。

图11 人工智能领域数据与排行

在人工智能领域,AI已从单一应用扩展为驱动各行业创新的通用平台。无论是模型研发、多模态融合,还是智能终端与现实世界的结合,人工智能都在重塑全球竞争。美国在算力储备、算法创新、资本投入和高精度模型数量方面均保持领先,其在跨学科测试中的表现优于其他竞争对手,并通过数据管道和用户生态形成正向循环。中国依托庞大的人才储备和数据规模,在大模型性能优化和成本控制方面进展显著。欧洲学术研究力量雄厚,数据资源丰富,但算力和算法发展不足。欧盟严格的数据与隐私保护政策从长远看有助于确立规则优势,但在短期内提高了训练大模型的成本与门槛。

图12 生物技术领域数据与排行

生物技术是中美竞争最为接近的领域。人才储备、药物生产、基因工程和疫苗研发是构成这一领域的四大支柱,占整体实力的绝大部分。中国凭借人力资本和大规模制药能力,具备超越美国的潜在优势;美国则在生物安全、基因工程、疫苗研发和农业生物技术方面居于前列。日本与韩国投入资金充足,但转化效率相对不足。日本在干细胞研究和临床试验政策上较为开放,有望形成差异化优势;韩国虽然保持高水平投入,但科研成果与投入不匹配。

半导体是人工智能和数字化体系的核心支撑。先进制程、设计工具和设备被视为全球产业链的三大高门槛。美国在设计与设备环节占据优势,但在制造环节依赖外部。中国在制造产能和原材料加工方面实力突出,但高端设备和关键材料仍存在短板。中国台湾在先进制程方面处于绝对领先,却严重依赖进口设备,成为全球供应链中的单点风险。日韩在设计、制造和人才培养上有明显优势,但市场依赖中国。美国的制造能力落后于主要竞争者,短期内难以弥补这一缺口。

太空技术竞争已形成梯队格局。美国、中国和俄罗斯构成第一梯队,欧洲整体居于其后。随着低轨卫星组网和月球资源开发的推进,太空规则的制定正成为新焦点。美国依托政府与企业合作提升发射频率和运载能力,但对太空资产的依赖也使其在面对中俄反卫星技术时更为脆弱。中国在卫星制造与轨道部署上加速追赶,商业航天产业逐步崛起。俄罗斯虽受经济制约,但在反卫星和深空探测方面仍有积累。朝鲜与伊朗的能力则往往被低估,朝鲜在2023至2024年间进行多次发射尝试,伊朗则通过与中俄合作在遥感领域已达到一定水平。

量子技术虽然在整体权重中比例不高,却被视为未来竞争的战略高地。量子与人工智能、半导体的结合有望催生新一代计算架构和材料体系。全球量子发展呈现不均衡格局,美国、中国和欧洲形成三强鼎立。美国以大学和初创企业推动量子计算研究,并保持整体领先;中国在量子传感和通信领域达到全球领先水平;欧洲依托“量子旗舰”计划整合研究力量,逐步提升竞争力。

总体来看,技术聚合趋势正在重塑国际竞争规则。人工智能加速药物研发和蛋白质结构预测,量子研究推动半导体材料的创新。全球格局也在逐步走向多极化。美国在总体实力上保持领先,但部分关键环节存在脆弱性;中国加速追赶,但面临结构性挑战;欧洲潜力突出,但碎片化问题尚未解决。

斯坦福AI指数2025:补充视角与关键数据

斯坦福大学于2025年4月发布的《2025年人工智能指数报告》为我们提供了更微观的补充证据。与往年相比,这份报告新增了多方面内容,包括人工智能硬件格局的演变、推理环节的成本核算、出版与专利趋势的系统跟踪、企业训练数据的最新动态,以及AI在科学研究和医学应用中的扩展情况。当前全球AI研发正在形成以东亚为中心、产业化快速推进的格局。技术持续突破的同时,算力消耗与能源负担的矛盾日益凸显。多模态能力的跨界提升推动模型性能不断进阶,但也带来伦理风险与安全隐患,对抗性攻击频发,使检测与防护成本持续攀升。

在治理层面,国际协调困难加剧,中美欧在标准制定上的分歧突出,全球范围内的“智能差距”不断拉大。与此同时,人工智能已在经济运行、科学研究、医疗服务、公共政策、教育体系和舆论场等诸多领域渗透,影响力快速扩展。报告强调,未来治理亟需实现三方面转向:以伦理为核心的技术约束机制,以跨学科合作为导向的创新模式,以及以普惠共享为目标的价值取向。在此基础上,应推动“技术—伦理—治理”的一体化体系建设,提升制度兼容性,推动人机协同走向智能文明的新阶段。我们可以从以下三个方面把握报告的核心内容。

首先,就模型性能与数量的差距而言,中美最顶尖的AI模型在性能上的差距已缩小至几乎可以忽略不计(仅差0.3%),这印证了中国技术追赶的速度。然而,在基础模型的原始数量上,美国共40个,中国共15个,可见,美国依然保有显著优势,这反映了其创新生态的深度和广度。

图17 美国顶级模型与中国的LMSYS聊天机器人竞技场表现对比

其次,就投融资生态的巨大鸿沟而言,全球私人AI投资数据显示,美国以1090亿美元遥遥领先,而中国为93亿美元。这一数量级的差异是两国AI产业生态最显著的差距之一,直接影响着技术创新的活力和商业化的进程。

再次,从社会接受度的独特优势来看,中国民众对AI展现出全球最高的乐观情绪,高达83%的民众认为AI利大于弊,这一比例远超其他国家。广泛的社会共识和积极的应用意愿,为中国AI技术的快速部署和迭代创造了得天独厚的社会土壤。

将上述三大指数的结论进行交叉验证和综合分析,我们可以勾勒出一幅更加立体和深刻的全球AI竞争图景。

从“治理第一”到“综合第二”,中国AI实力的双重画像

AGILE指数将中国评为AI治理第一,而CET指数将中国排在综合技术实力第二,这一看似矛盾的排名恰恰精准地描绘了中国AI发展的现状。

“治理第一”的背后是制度优势。中国之所以能在AGILE指数中夺魁,根本原因在于其强大的国家动员能力和战略规划执行力。政府通过顶层设计,自上而下地快速构建了一套涵盖法律、伦理、标准和监管的全面治理框架,展现了在应对新兴技术挑战时高效的制度响应能力。这是一种“先立规矩,再促发展”的思路,旨在为AI的长期健康发展划定航道。

“综合第二”则反映了基础技术的现实差距。CET指数的评估更侧重于技术和产业的“硬实力”,尤其是在半导体等“卡脖子”领域。中国的排名反映出,尽管应用层创新活跃、治理框架先行,但在驱动AI发展的核心硬件(高端芯片)、基础软件以及全球化的创新生态系统方面,与美国相比仍存在必须正视的差距。斯坦福指数揭示的投融资巨大差距也佐证了这一点。

因此,中国的AI实力呈现出“治理先行,基础追赶”的双重特征。强大的治理能力是中国应对风险、引导发展的“稳定器”,而弥补基础技术短板则是决定其未来能否实现全面超越的关键。

美国的“霸权”与“隐忧”,领先地位下的结构性挑战

美国在CET指数和斯坦福AI指数中的领先地位是毋庸置疑的。其优势体现在三个方面。一是全方位的技术领导力,美国在AI、半导体、太空等几乎所有关键领域均处于领先或主导地位。二是活跃的创新生态,美国拥有全球最顶尖的研究型大学、科技巨头和初创企业集群,以及最活跃的资本市场。三是强大的人才磁场,美国持续吸引全球顶尖人才,构成了其创新活力的源泉。然而,领先地位之下也存在隐忧。美国的第一重挑战在于治理的碎片化问题。与中国和欧盟不同,美国的AI治理呈现出“软法引导”和碎片化的特点。其联邦层面缺乏全面的AI立法,更多依赖行政命令、机构指南(如NIST AI风险管理框架)和州级立法,这可能导致监管标准不一和执行效率问题。AGILE指数将其排在中国之后,也部分反映了其治理体系的系统性不如中国。此外,美国还面临着社会共识的挑战。与中国民众普遍的乐观态度相反,西方社会对AI的风险担忧和伦理争论更为激烈,这可能在一定程度上迟滞新技术的应用和部署。

欧洲与日本:追赶者的差异化战略

欧洲(特别是德、法)和日本作为全球科技的重要力量,在AI竞争中采取了与中美不同的差异化战略。AGILE指数将德国排在第三位,法国也属于“治理超前型”国家,这凸显了欧洲在AI治理上的积极布局。欧盟通过颁布全球首部全面的《人工智能法案》,试图通过“硬法规制”模式,在全球范围内树立“可信赖AI”的黄金标准。这一战略旨在以“规则”为杠杆,弥补其在市场和技术应用规模上的不足,将伦理和安全优势转化为独特的竞争力。然而,CET指数也显示,欧洲在关键技术实力上与中美差距明显,过于严苛的监管是否会抑制创新,是其面临的核心考验。

日本则采取了更为灵活和鼓励创新的“软法”路径。其治理策略侧重于发布非约束性的指导方针,并积极参与“广岛AI进程”等多边合作,强调国际协调与互操作性。在CET指数中,日本在半导体等特定领域仍保有优势,其战略似乎是在中美竞争的夹缝中,通过聚焦自身优势产业并维持开放的创新环境来寻找定位。

综合几份报告可以发现,2025年全球AI治理呈现三种主导范式并行。以美国为代表的市场驱动与工具化治理,以欧盟为代表的权利与风险导向的成文法治理,以及以中国为代表的国家主导、分级分类与快速迭代治理。此外,英国、日本、新加坡等形成“轻监管+强评测”的协同型路径,着力把评测、标准和产业自律联动为治理抓手。AGILE指数与CET指数共同表明,治理能力正在与综合技术实力相互塑造。

美国路径的核心是“创新优先、评测先行、采购牵引”。在联邦层面,NIST风险管理框架与生成式AI附录形成通用方法库,安全评测由AI安全研究所与跨部门合作加速落地,公共采购以OMB备忘录和指南倒逼可用、可控、可审计的技术供给。2025年发布的第14179号行政命令将治理基调从“广覆盖、强合规”转向“去障碍、促部署”,并在一定范围内取代了14110号的整饬式安排,这也加剧了联邦与州、市、行业自律之间的差异化,需要依托统一评测与基线来弥合。

欧盟路径以《人工智能法案》为轴,采用风险分级、全链条义务与高额罚则的“硬法”模式,同时通过GPAI通用模型行为准则与过渡期安排,促使基础模型提供者在透明度、训练数据合规、红队与报告等方面先行。AI Office作为专门机构,承担执法、协调与标准接口职责。该路径的挑战在于中短期合规成本抬升与创新速度的平衡,但其规则外溢效应强,已成为跨国企业的默认合规锚。

中国在人工智能治理领域采取的系统性路径,注重顶层设计与实施效率的结合。以算法推荐、深度合成和生成式人工智能等专项监管制度为支撑,逐步构建起“可知可控的合规边界—分级分类备案机制—明确平台主体责任”的治理框架。该体系进一步依托标准制定、伦理规范与行业自律等多重工具,形成“以红线思维防范风险、以分类施策促进技术扩散”的推进逻辑。其核心优势在于强化政策的一致性与落地的可执行性,有助于在快速发展中守住安全底线。当前面临的主要挑战,则包括与境外规则体系的互认对接、对开源治理生态的融入参与,以及在国际评测与认证机制中的深度协同等方面仍需加强。

英国以“布莱切利进程+安全科研”塑形,强调前沿模型的系统性评测与国际互操作;日本主导“广岛进程”,发布企业AI治理指南、评测视角与红队手册,推动自律与多边对接;新加坡则以生成式AI治理框架结合AI Verify等工具,提供可执行的场景化做法。这一“协同型”路径在多边衔接与产业落地之间找到实用平衡。

综合比较看,几大范式各有优势与暴露点。美国在评测科学与市场转化上领先,但制度碎片化与州际差异需以统一基线与公共采购收敛。欧盟以法治与权利为核心,具有高可信度与强外溢,但要防范过度合规压制中小创新。中国以快速迭代与体系化执行保障大规模部署,下一步应拓展国际标准互认与跨境合规能力,增强与全球供应链的协同韧性。

前瞻上,全球AI治理协同可优先围绕五条“最低共同基线”展开,以务实推进国际共识与实践对接。其一,建立跨域可比、方法统一的评测互操作体系,聚焦红队测试、危害评估、鲁棒性验证与溯源能力,依托G7广岛进程自愿框架和NIST方法论,推动分层、分级的试验场互认。其二,构建算力、模型、数据三位一体的风险阈值治理机制,依据能力门槛和用途分类,明确开发者、部署方和算力供应商的注意义务与责任分配。其三,健全可追溯与来源标注体系,推广训练数据记录、模型卡和生成内容可信标识,统筹版权合规与安全保障。其四,建立跨境事件通报与缺陷处置合作机制,借鉴航空与网络安全领域成熟实践,形成“监测—报告—验证—修复”的闭环流程。其五,以政府采购与行业标准为杠杆,优先选用经第三方合规评测的系统,牵引中小企业广泛采用合规工具链。

对中国而言,相应的政策含义主要包括三点。第一,推进与欧盟基于风险的分级治理模式及美国主导的评测框架对接,在关键领域形成“标准对标—制度映射—结果互认”的组合策略,降低跨境业务与数据流动合规成本。第二,建设面向全球南方的国际评测与治理能力共建网络,通过开源工具包、技术培训与试点合作,提升中国治理方案的国际接受度。第三,推动构建市场驱动的保险、认证与审计机制,与政府监管形成互补,培育健康可持续的合规经济生态。上述方向与AGILE、CET及斯坦福AI指数等国际研究结论相呼应,表明治理效能正成为全球科技竞争的新维度——唯有在安全、效率与开放性之间取得平衡,才能在下一代人工智能治理体系中占据引领地位。

2025年的多份权威报告共同揭示了一个日益清晰的现实——全球人工智能的竞争不再是单一维度的技术竞赛,而是涵盖了基础技术实力、产业生态活力、国家治理能力和社会接受程度的“总体战”。在这一格局中,中国凭借其独特的制度优势在AI治理领域取得了全球领先地位,但在决定未来技术上限的核心基础领域仍面临严峻的追赶任务。美国依然是综合实力最强的领导者,但其内部治理的碎片化和外部的规则挑战并存。

展望未来,全球AI格局的演变将取决于主要行为体如何驾驭技术创新与风险治理之间的微妙平衡。对于中国而言,前方的道路既充满机遇也布满挑战。唯有坚持“发展与安全并重”的战略方针,既要埋头苦干,攻克核心技术难关,又要抬头看路,在全球治理博弈中积极作为,才能在这场关乎国家未来的世纪竞争中,真正从“跟跑者”和“并跑者”转变为持久的“领跑者”。

主理人|刘典

编辑|贾翔旭(清华大学)

排版|李森(北京工商大学)

终审|梁正 鲁俊群

清华大学人工智能国际治理研究院(Institute for AI International Governance, Tsinghua University,THU I-AIIG)是2020年4月由清华大学成立的校级科研机构。依托清华大学在人工智能与国际治理方面的已有积累和跨学科优势,研究院面向人工智能国际治理重大理论问题及政策需求开展研究,致力于提升清华在该领域的全球学术影响力和政策引领作用,为中国积极参与人工智能国际治理提供智力支撑。

新浪微博:@清华大学人工智能国际治理研究院

微信视频号:THU-AIIG

Bilibili:清华大学AIIG