🙋🏻♀️“我想看478路公交的实时播报,AI能帮我查吗?”

🙋♂️“快入秋了,AI能不能给我提点养生的建议?”

🙋🏻♀️“看到网上很多有意思的短视频,我也想做,但那些剪辑、特效看着就复杂,AI能教教我吗?”

如果家里的长辈突然这样提问,你会是什么反应?

当AI浪潮与老龄化同时席卷全球,如何支持老年人跨越“新数字鸿沟”,共享科技福祉,成为了一个迫切的议题。

从今年8月起,腾讯研究院、腾讯SSV时光实验室、腾讯混元大模型、姜辣AI学堂开始积极筹备“腾讯长辈AI公益课”系列——让AI真正成为老年人的“朋友”,让老年人从“感兴趣”到“敢尝试”,循序渐进提升AI素养和应用能力,更加安全、自信地融入AI社会。

目前,腾讯研究院已完成4节示例课和初步方案的设计。

8月20日,我们有幸邀请到了老年教育领域的专家学者、行业领袖与一线从业者,开展线上研讨会,围绕腾讯长辈AI公益课(剧透版)进行点评与讨论。一套为老年人定制的AI课,应该包含哪些元素?我们从专家建议中总结出了这套“老朋友”AI课设计指南,期待和全社会一同探索与实践。

为老年人定制AI课,首先要弄清楚一个问题:老年人对AI的需求是什么?

在项目前期,腾讯研究院、姜辣AI学堂通过上海市新华路街道“积极老去”社群,集中调研了100名年龄处于60-80岁的长者,发现了老人对AI工具的六大核心需求:

出行与生活便利:AI导航、实时查询公交、辅助打车、找餐馆、查路线等

医疗服务:AI在线问诊、预约挂号、用药提醒、解读健康报告等

陪伴与社交:AI聊天、娱乐陪伴、学习助手等

健康管理:AI辅助血压血糖监测、设置健康提醒、提供养生建议等

娱乐创作:AI绘画、制作音乐、电子相册、视频等

安全与防护:AI辨别真假信息、防诈骗提醒、紧急求助等

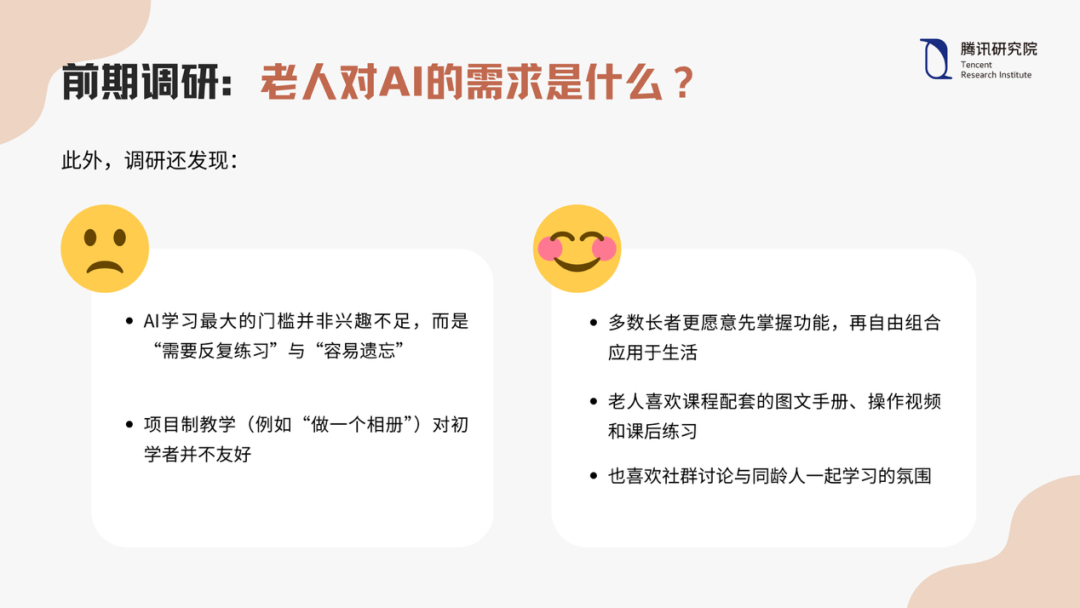

除此之外,调研还发现:对于老年人来说,AI学习最大的门槛并非“不感兴趣”,而是“需要反复练习”和“容易遗忘”。在初学阶段,多数长者更愿意先掌握基础功能,再付诸实践。

基于前期的调研结果,腾讯研究院将AI公益课划分为两个单元:生活场景类和艺术创作类,覆盖了AI陪伴、AI出行、AI医疗、AI绘画、AI视频创作等核心板块,遵循“示范→拆解→跟练→拓展”的功能制教学路径,完成了整体计划和示例课程的开发。

在观看示例课程之后,专家学者们分享了各自对课程的想法和建议,也指出了老年人AI课程中存在的一些误区。敲黑板!下面的这些“坑”,我们已经替你踩过啦——

❌年龄标签化,✅无龄感

“老年”是人为划定的边界,但“衰老”是一个渐进的、绵延的过程。中国老龄协会宣传部三级调研员彭捷女士指出,其实我们每个人都在奔向老年,“长辈AI公益课”的名称还是有一点年龄标签化的倾向,将衰老与年轻强行区隔,会让人们感受到“老年人正在离这个时代越来越远”。“我更愿意看到一种‘无龄感’的课程,老年人可以去看,大家也都能去看,且不会强化我们对年龄的这种感受。”

❌专业术语无解释、没有重点

✅场景化、生活化、剧情化的保姆级教程

全国老年教育公共服务平台、国家老年大学融媒体运营总负责人姜海燕女士提到:“国家老年大学在设计类似的AI课程的过程中,我们共同观察到了一点:下载是老年人使用APP最大的一个卡点。只要迈过了这个卡点,后面的过程就会相对丝滑一些。所以,老年人的第一节AI课,往往都是要解决如何下载的问题。”姜老师建议在每一步需操作的按钮处添加醒目的提示,并对课程中涉及的专业术语进行解释,例如什么是“深度思考”,等等。

姜老师认为,课程设计要回到真实的生活场景中,示例课程当中“唐阿姨向腾讯元宝描述症状-解读检查报告-询问用药建议”就是一个很好的案例。日常生活中,老人对于家附近有哪些医院是相对熟悉的,但他们感到不舒服时,可能不熟悉自己应该挂哪个科室,“AI寻医问诊”课应当有详有略,突出重点。

❌文字说明繁多,一心二用

✅复杂问题简单化,一心一意讲好一件事

老年大学协会副秘书长张丽华女士充分肯定了腾讯设计AI公益课、切实服务长者的行动,同时也指出了课程的可改进之处:当前的示例课中既有字幕,又有语音解说,还有文字说明,对于老年用户而言,一心难以二用。“耳朵听的时候,就记不住任何文字的说明。”张秘书长说,给老年人设计的AI课一定要“短、平、快”,老人能够集中注意力的时间在15-20分钟左右,建议在开头展示路径图,说明操作过程包含几个步骤,多提炼,少干扰,把复杂的问题简单化。

北京邮电大学讲师张为威老师也提到,对于AI功能的介绍不必面面俱到,可以只讲基础的功能,“通过最简单的步骤,让老人马上用起来,而不是纠结用模型A还是B、要不要深度思考。”张老师建议将每一课分为基础版和进阶版,将“切换模型”等附加功能放到进阶版教学中,供学有余力的老人进行探索。

在课程内容之外,专家学者们进一步围绕“老龄友好的教学模式”展开了更深入的讨论。

✅普通话+方言齐上阵,看见老人的迫切需求

在完成示例课设计后,腾讯研究院将联合腾讯混元大模型团队,依托混元产品在多模态AI领域的技术能力,将课程转化为方言版,并协同腾讯SSV时光实验室团队推进社区试点。“方言版太重要了,尤其对于50年代出生的老人来说。看到这个,我感到特别欣慰。”复旦大学老龄研究院教授、复旦大学AI向善与数智养老研究中心主任申琦老师感叹道。

✅线上课程群自发互助,老人也需要“学习搭子”

参与研讨的嘉宾都一致认为,线上课程社群和相应的管理者必不可少。申琦老师提到,课程群的管理者可以是平台工作人员、社工,甚至可以是老人中的“意见领袖”。“我们在给老人做焦点小组访谈的时候,总有那么一两个老人特别愿意表达自己。我相信在上AI课的老人当中,也能找到这样一两个人,他们能在这个过程中带话题、带节奏,也能从同龄人的角度跟大家互动。”

老年大学协会远程教育平台负责人梁志平先生则分享了他在课程运营方面的丰富经验。目前,老年大学协会远程教育平台管理着多达1119个课程班级群。同时运营上千个班级群的关键在于:通过推选班委、组成学习小组,实现老人之间自发性的互助学习。“有些老人掌握得比较快,大部分老人可能比较慢,引导他们自发地形成学习小组,可以充分激发老人的自主性,老带新,先进带落后,也是实现‘老有所为’的一种方式。”梁老师也指出,尽管自发性学习的形式很好,平台方依然要进行适当的介入,以定期例会的形式为每个班级的管理者答疑解惑,做到有问必答。

✅以赛促学,永远不要低估老人的创造力

姜海燕老师强调,在学期末等关键节点,一定要给老人们一个“晒作品”的机会,“这也是老年教育的一个很大的特点,老人们在完成学习之后,就期待有一个展示的机会和平台。”展示的形式可以是举办大赛或征稿,也可以是开设成果展,能够串联课程的内容与成果,并鼓励更多老人加入到AI课程中,参与到AI时代中。

“去年我在上海采访了一个老年人,他有10万多的粉丝,他创作这些视频比我们成熟多了。我们还发现,无论农村还是城市,都能看到有老人在看短视频学烧菜、学种花,他们也一定能看得懂怎么用AI。”申琦老师说,AI课要真正地看见、激发老人的创造力。

短短两小时的讨论,多位专家学者为我们打造一套创新AI公益课的行动带来了太多珍贵的启发。俗话说,姜还是“老”的辣,AI课还是“一起学”、“相互学”、“自主学”的好。我们也期待这份设计指南能够被更多同行者看见,一同探索在AI时代积极应对老龄化的更多可能。

腾讯研究院:《AI时代没有旁观者|AI向善语料库开放发布会实录》

👇 点个“在看”分享洞见