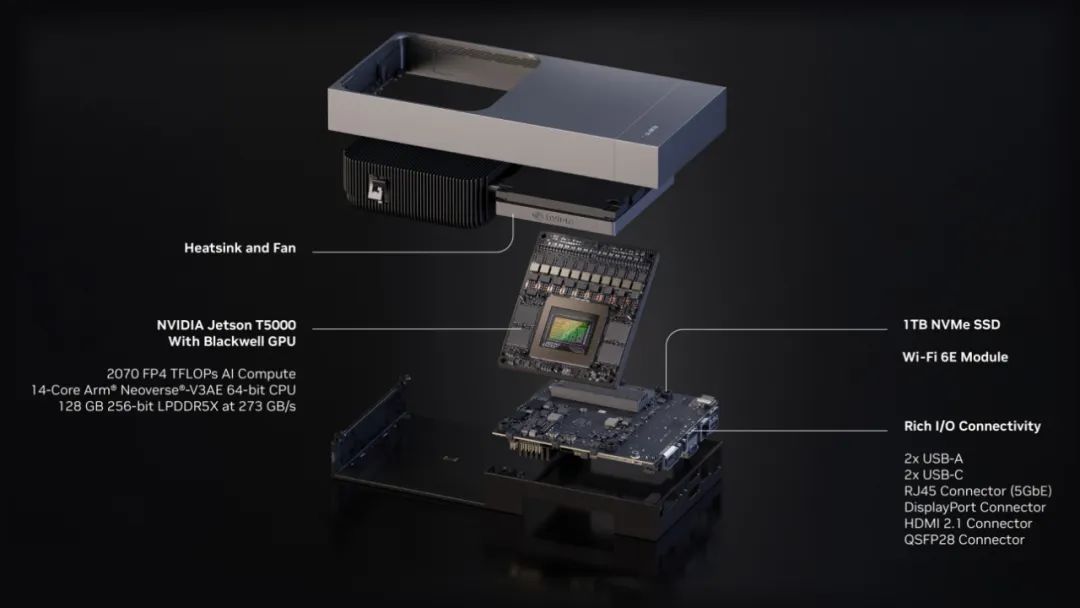

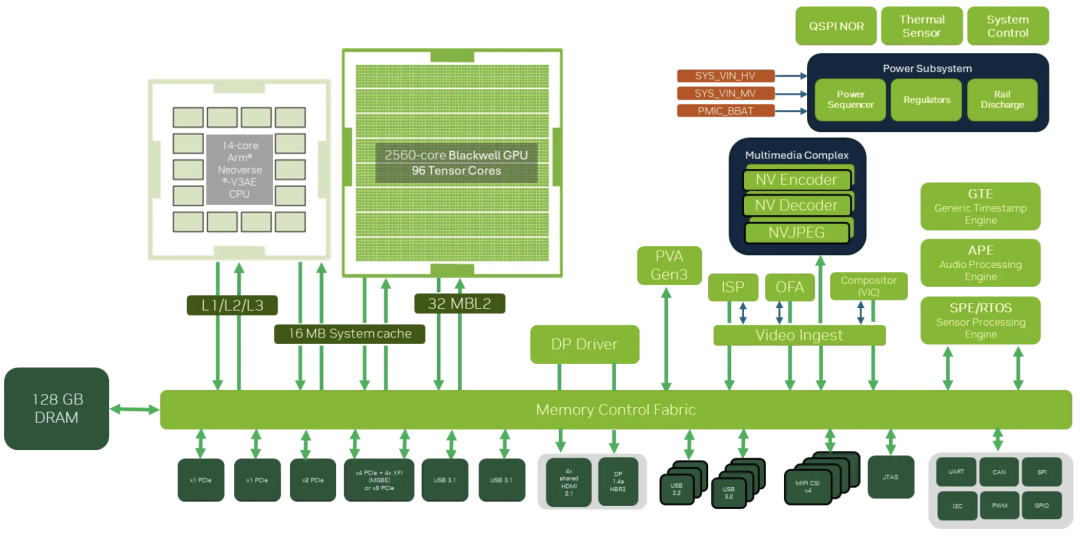

Jetson Thor套件定位为先进人工智能和机器人的紧凑型算力平台,专门面向物理AI和机器人技术开发者而造,基于Blackwell架构设计,原生FP4支持,可提供高达2070 FP4 TFLOPS的AI计算和128 GB的内存,功率可在40W至130W之间配置,提供的AI计算能力比上代NVIDIA AGX Orin高7.5倍以上,生成推理方面速度提升达5倍,能效提高了3.5倍。

这使得机器人能够处理高速传感器数据并在边缘执行视觉推理,提升机器人在现实环境中的运行速度,为人形机器人等多模态人工智能应用开辟新的可能性。

据英伟达方面介绍,Jetson Thor专为生成推理模型而打造,它支持下一代物理AI代理(由大型Transformer模型、视觉语言模型和视觉语言动作模型驱动)在边缘实时运行,最大限度地减少对云端的依赖。

此外,开发者套件支持所有流行的生成式AI框架和AI推理模型,具有更强的实时性能,这些模型包括Cosmos Reason、DeepSeek、Llama、Gemini、Qwen以及Isaac GR00T N1.5等机器人领域专用模型,机器人开发人员可以轻松地在本地进行实验和推理。

除了人形机器人之外,Jetson Thor还能加速各种机器人应用——例如手术助手、智能拖拉机、送货机器人、工业机械手和视觉AI代理等等。

据悉,波士顿动力、Figure AI等国外知名机器人公司,以及国内厂商优必选、银河通用、宇树科技、众擎机器人和智元机器人等都纷纷表示已集成这个新平台做开发。

在英伟达看来,构建典型的人形机器人需要四个基本层,这也是其产品和技术布局的逻辑所在:

除了基础的硬件配置,英伟达官方还提供了JetPack7软件堆栈,用于构建AI驱动的边缘应用程序所需的一整套工具和库,为与物理世界交互的机器提供超低延迟、确定性性能和可扩展部署。

当在一台算力设备上能支持完成生成推理、多模态、多传感器处理,机器人将无需再为每项新任务重新编程,从而灵活应对物体操控、导航和执行复杂指令等挑战。

除了开发者套件,英伟达还将出售可安装在生产级机器人上的Thor T5000芯片模块,如果一家公司采购量超过1000块Thor芯片,每个芯片模块价格能降到2999美元。

今年6月份,英伟达CEO黄仁勋就在年度股东大会上表示,机器人市场是公司除AI数据中心之外最大的业务增长点,代表着数万亿美元的增长机会。

“我们正致力于实现这样一个目标:数十亿个机器人、数亿辆自动驾驶汽车和数十万个机器人工厂都将由英伟达技术驱动。”黄仁勋说道。

利用AI算力和全面打通的软件栈为整个行业提供支持成为其在机器人市场掘金的杀手锏。

英伟达已将汽车和机器人业务归入同一项目,该部门5月份季度销售额为5.67亿美元,尽管只占公司总收入的1.29%,但已同比增长了72%。

英伟达不再满足于只做一家GPU芯片公司,而是定位为面向未来的“AI基础设施和计算平台提供商”。7月份,英伟达成为首家市值达4万亿美元的上市公司,近期,该公司的市值攀升至4.39万亿美元水平,今年股价飙升逾30%,而且还有不错的增长势头,随着机器人市场的崛起,英伟达今年的收入增速成为半导体行业中最高的存在,多家机构分析师认为其市值有望很快突破5万亿美元甚至更高。

此外,市场投资者对人工智能相关公司过高的估值也日益感到担忧。FactSet数据显示,以科技股为主的纳斯达克100指数目前的市盈率约为未来一年预期收益的28倍,远高于25年平均水平的22倍,而英伟达目前的市盈率已经高达40倍左右。

机器人主控芯片作为机器人的“大脑”,承担着处理传感器数据、实现运动控制和智能决策等关键功能。英伟达、英特尔等国际厂商凭借制程工艺和生态优势主导高端算力市场,国产厂商则通过性价比、细分场景方案和政策红利快速崛起,例如全志科技、瑞芯微、先楫半导体、云天励飞、地平线、爱芯元智、芯驰科技等等。

行业研报显示,2025年全球机器人控制芯片市场规模预计突破300亿美元,整体呈现出“消费级国产主导、工业级国际垄断、人形机器人赛道重构”的特征,市场格局正在发生新变化。

对于英伟达而言,中国市场是个难以割舍的大蛋糕,当数据中心芯片被严格限制之后,发力机器人芯片正在成为新的抓手。据The Information的报道称,由于H20在中国市场面临安全审查,英伟达已要求相关供应商停止生产与H20相关的产品,下一步动向仍扑朔迷离。

而来自国际机器人联合会(IFR)及国际数据公司(IDC)等发布的数据显示,2024年全球工业机器人装机量下降3%,但中国市场逆势增长5%,安装量达29万台,全球市场份额从2023年的51%升至54%;2024年全球商用服务机器人出货量突破10万台,中国厂商更是以84.7%的出货量占比领跑全球;此外,中国企业在人形机器人领域市场占比也已超50%。

尽管英伟达的Jetson Thor机器人大脑很好,也赢得了机器人厂商们的满堂喝彩,但仍不容忽视的一点是国产替代方案的必要性,避免再现“卡脖子”困局。

-END-