脑机接口应用于脑卒中后康复有着明确的现实需求,而且临床转化进程显著;大部分非侵入式脑机接口公司也正在推进相关产品进入临床应用。与此同时,高校和临床的一线科研人员还在不断验证脑机接口技术的临床效果、探索更科学的技术方案以及优化目前已有的脑机接口康复系统。本系列为脑机接口应用于脑卒中康复专辑,专门分享在该领域的前沿科技成果。

往期内容

第二期:前沿 | 脑卒中康复中的脑机接口

临床试验

结合运动想象和运动尝试的脑卒中康复脑机接口系统的多模态评估:一项随机对照试验

8月26日,西安交通大学第一附属医院、浙江大学等机构的科研团队联合发表了一项随机双盲对照临床试验的研究成果,这项脑机接口研究纳入48名缺血性脑卒中患者,旨在通过多模态评估验证整合运动想象(MI)与运动尝试(MA) 的脑机接口康复系统对脑卒中患者运动功能恢复的有效性及神经可塑性变化。结论表明,该脑机接口系统通过注意力-运动双任务范式可有效利用神经可塑性,提升脑卒中患者上肢运动功能及脑网络活动,为脑卒中康复提供有效工具。

脑机接口系统 @Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation

研究团队设计了一套多组件协同的脑机接口康复系统,核心包含三部分:8电极脑电图(EEG)采集设备、虚拟现实(VR)训练模块,以及踏板康复机器人。研究共纳入48名亚急性缺血性脑卒中患者(发病2周-3个月),采用随机双盲对照试验。两组患者均接受每日20分钟、每周5天、持续2周的训练,并同步进行针灸、物理治疗等标准康复干预。

受试者进行脑机接口康复训练的示意图 @Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation

研究通过“运动功能评分(FMA)、脑电(EEG)、肌电(EMG)、功能性近红外光谱(fNIRS)”四重评估,全面验证了脑机接口系统的效果:

1. 上肢功能:脑机接口组改善幅度翻倍

训练后,脑机接口组患者的上肢运动功能评分(FMA-UE,满分66分)平均提升4.0分,而对照组仅提升2.0分;调整年龄、发病时间等影响因素后,脑机接口组的额外改善效果仍具有统计学意义(p=0.046)。值得注意的是,这种改善主要体现在肩关节、肘关节等近端肢体控制上,正是脑卒中患者恢复独立生活的关键环节。对患者来说,这意味着从“抬不起手”到能“自主举杯”的跨越。

2. 大脑活动:注意力与运动意图整合增强

EEG分析显示,脑机接口组患者训练后期的“δ/α功率比(DAR)”“δ/(α+β)功率比(DABR)”较前期显著降低(p值分别为0.009和<0.001),而对照组无明显变化。这两个指标反映前额叶的注意力与运动意图整合能力,降低意味着患者能更精准地将大脑信号转化为肢体动作指令。

3. 肌肉激活:患侧肌肉控制力提升

肌电(EMG)数据显示,脑机接口组患者患侧的三角肌(肩屈曲)、肱二头肌(肘屈曲)在训练后,肌肉激活强度(均方根RMS、积分肌电iEMG等指标)显著升高(p<0.01),而对照组仅肘屈曲时肌肉激活略有提升。这表明脑机接口训练不仅能增强目标肌肉力量,还能优化肌肉协同模式,减少脑卒中后常见的“异常肌肉共激活”。

4. 脑区连接:运动-认知网络更紧密

通过fNIRS监测大脑血氧变化发现,脑机接口组患者治疗后,双侧前额叶皮层(PFC)、辅助运动区(SMA)、初级运动皮层(M1)等关键脑区的“功能连接”显著增强——例如执行肩屈曲动作时,患侧M1与对侧PFC的协同活动更活跃;而对照组仅局部脑区(如左侧SMA)有轻微变化。这证实了脑机接口系统能促进大脑神经网络重组,即“神经可塑性”,这是运动功能长期恢复的核心机制。

脑机接口训练任务 @Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation

研究团队进一步揭示了脑机接口系统的康复机制:通过“神经反馈训练”(实时Mscore帮助患者调控意图)、“操作条件反射”(高分数触发机器人助力形成“奖励”)、“赫布可塑性”(建立“大脑意图-肢体运动-感觉反馈”的神经回路)三重作用,让大脑从“被动接受刺激”转向“主动参与康复”。

组间和组内不同的功能连接(FC)模式 @Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation

过去脑机接口康复多聚焦单一运动任务,该研究首次整合运动想象与运动尝试,并加入注意力监测,让训练更贴合患者真实运动需求。这种设计不仅提升了训练效果,还能降低认知障碍患者的训练难度——未来有望开发成家庭可穿戴设备,让脑卒中康复突破医院场景限制。

论文题目:Multimodal assessment of a BCI system for stroke rehabilitation integrating motor imagery and motor attempts: a randomized controlled trial

DOI:https://doi.org/10.1186/s12984-025-01723-8

技术创新

1 脑卒中康复亟需精准脑机接口技术,巴西团队引入功能连接等

8月26日,来自巴西里约热内卢联邦大学(UFRJ)多个实验室的研究团队在《Sensors》期刊发表研究,聚焦基于脑电图(EEG)的脑机接口(BCI)技术在脑卒中康复中的关键瓶颈——同肢体不同运动想象(MI)任务的分类难题。研究发现,现有适用于“不同肢体运动想象分类”的EEG技术,在面对“同肢体运动想象分类”时性能大幅下滑,平均准确率仅53%,接近随机水平(33%),为未来脑机接口技术优化指明了新方向。

运动想象(MI)——即“在无实际动作的情况下,在脑海中模拟运动过程”——已被证实可激活与真实运动相似的脑区,促进大脑皮层重组,成为脑卒中患者神经康复的重要辅助手段。然而,现有脑机接口技术多针对“不同肢体的运动想象”,而康复场景中更需要的“同肢体不同动作的运动想象分类”(如同一手臂的屈伸),却因脑信号差异微弱,始终面临分类准确率低的问题,严重限制了脑机接口的精细控制能力。

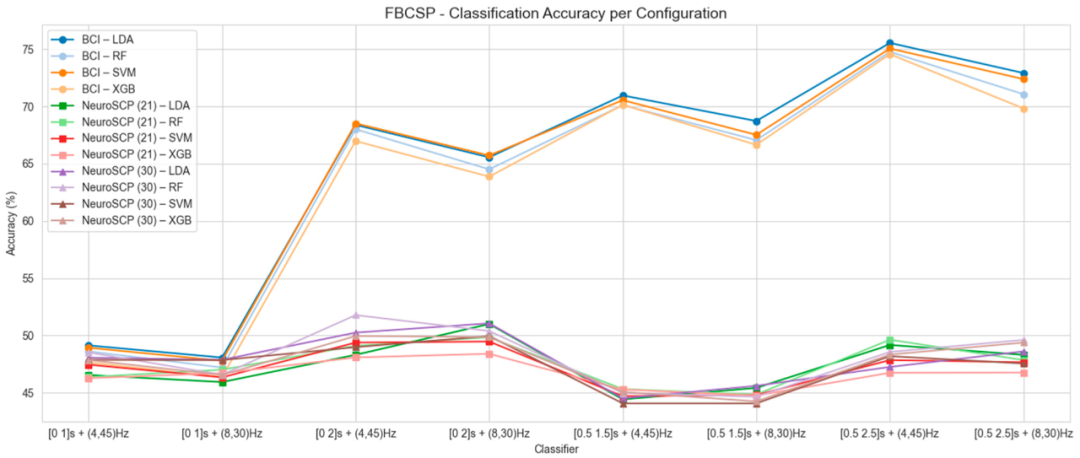

为系统评估现有技术的局限性,研究团队采用两个核心数据集(脑机接口 Competition 2008 IV 2a和究团队自主设计的NeuroSCP数据集),测试了4种特征提取技术与4种分类算法的组合,覆盖不同实验条件。研究结果显示,不同肢体与同肢体的运动想象分类性能差距悬殊,现有技术难以适配同肢体任务。研究团队分析认为,性能差异的核心原因在于脑信号特征的本质区别,包括不同肢体和同肢体皮层激活模式存在差异,同肢体的运动想象信号差异微弱,现有技术难以区分;同肢体的伪迹干扰更显著;现有信号分析技术覆盖的频段不足,不能识别低频和高频段包含同肢体运动想象的关键信息。

使用FB-CSP作为特征提取技术的平均分类准确率 @Sensors

针对现有技术的局限性,研究团队提出未来研究的核心方向——探索EEG功能连接作为新特征:现有技术聚焦“单一脑区的信号功率或空间分布”,而功能连接技术可量化“不同脑区间的动态交互”(如通过格兰杰因果、有向传递函数),捕捉同肢体运动想象中脑区网络的细微差异;此外,运动意图检测算法也被列为潜在方向,通过提取运动规划阶段的早期脑信号,补充现有技术的信息缺口。

当前脑机接口技术在脑卒中康复中的应用,亟需从“不同肢体控制”向“同肢体精细控制”突破。本研究明确了现有技术的瓶颈,而EEG功能连接有望成为解决这一问题的关键,为开发更精准的康复脑机接口系统提供了重要依据。

论文题目:Classification of Different Motor Imagery Tasks with the Same Limb Using Electroencephalographic Signals

DOI:https://doi.org/10.3390/s25175291

2 墨西哥科研团队开发EEG驱动上肢康复外骨骼,为脑卒中患者带来个性化低成本治疗方案

2025月8月28日,国际期刊《Applied System Innovation》发表了墨西哥瓜达拉哈拉大学研究团队的最新成果——一款基于脑电图(EEG)信号的上肢肘关节康复外骨骼系统。该系统通过整合脑机接口(BCI)与精准机械控制技术,突破传统康复治疗局限,为运动障碍人群(尤其是脑卒中患者)提供了自适应、低成本且用户主导的康复新选择。

该外骨骼系统在多维度实现创新设计:机械层面采用单自由度(1-DoF)结构,运动范围覆盖肘关节生理极限(0°-130°),通过3D打印(PLA/PETG材料)降低成本,配备行星齿轮电机、高分辨率编码器及应急安全组件;控制层面采用带重力补偿的PD控制器,以正弦信号为参考,角度误差控制在MAE≈1.52°、RMSE≈1.67°;EEG处理与脑机接口集成方面,借助UltraCortex Mark IV头设(10-20系统电极)采集信号,经陷波滤波、小波去噪、FFT转换等流程提取α波(8-13Hz)与眼动信号(4-20Hz),并通过个性化训练协议校准阈值,搭配GUI实现“眼动选速度、α波启动康复”的无接触交互。【注:PD(比例-微分)控制器,可基于正弦参考信号执行周期性的屈伸运动,从而保证运动的可重复性和精确性。】

外骨骼机构的组件与装配 @Applied System Innovation

团队在5名健康成人(平均年龄21.6±1.34岁)中开展实验验证,结果显示系统性能优异:EEG信号检测上,α波总体平均准确率达86.25%,个体准确率介于80.35%-89.78%;运动控制上,外骨骼能稳定复现0°-130°屈伸轨迹,无卡顿偏差;系统交互上,受试者可快速掌握GUI操作,10分钟内完成个性化校准,30秒疗程流程流畅,三个测试阶段(GUI功能、非穿戴、穿戴)均无故障。

使用EEG和3D打印外骨骼进行准确性测试 @Applied System Innovation

研究结论指出,该系统通过EEG-BCI与PD控制的结合,实现了高可靠性与高精度的康复功能,3D打印方案大幅降低成本,为运动障碍康复提供新路径。同时,团队也明确现存局限,如仅测试健康人群、EEG易受环境噪声影响。未来将开展脑卒中患者临床试验(用Fugl-Meyer量表评估)、集成运动想象信号与情绪监测功能,并开发家庭远程康复平台,推动技术从实验室走向临床应用,目前系统已获墨西哥工业产权局专利(MX/2024/91417)。

论文题目:Development and Analysis of an Exoskeleton for Upper Limb Elbow Joint Rehabilitation Using EEG Signals

DOI:https://doi.org/10.3390/asi8050126

以上研究结果表明,国内外的科研团队正在对脑机接口在临床应用上的表现进行进一步优化,旨在降低使用者训练的难度,更为科学的康复效果评估,提高在精细动作层面的准确率,以及对于人们最重要的方面之一——降低产品价格和康复费用。这些工作都会促进脑机接口真正走到“寻常百姓家”,为脑卒中后运动障碍人群带来更可靠的康复方案。

*资讯内容来自网络,仅用作分享,如有侵权请告知删除。