作者|张勇毅

如果将时间拨回几年,每当提及领夹式无线麦克风,我们的脑海中浮现的或许还是那些功能单一、连接繁琐的传统设备。然而,自大疆这条「鲶鱼」闯入这片池塘,整个品类的生态便发生了翻天覆地的改变。

或许很多人和我一样,至今对初代 DJI Mic 问世时的情景记忆犹新。它几乎是在一夜之间,就占领了我们视野所及的每一个衣领:从专业电视台的现场连线,到 B 站 UP 主的日常 Vlog,那块小巧的方形发射器成了一种新的身份标识。对于视频创作者而言,声音的质量与画面的清晰度同等重要,而 DJI Mic 的出现,无疑为内容品质的提升提供了一把唾手可得的利器。

然而,领夹麦克风市场的竞争从未停歇。强有力的对手环伺,反过来也倒逼着大疆以一种近乎偏执的速度进行产品迭代。从备受好评的 Mic 2,到出人意料、以更小体积和更低价格登场的 Mic mini 都是如此。

DJI Mic 3 组合 | 图片来源:极客公园

直到今天,大疆用 DJI Mic 3 给出了它的最终答案:从现在起,「无感」与「专业」不再是选择题。

01

三代之后的设计重塑

评判一款面向创作者的工具,其设计语言远不止于美学层面。DJI Mic 3 的每一处设计细节,都透露出大疆做了三代(算上 Mic mini 的话其实更像是「三代半」)DJI Mic 之后,源于真实用户反馈的「经验主义」——它的目标不仅仅是好看,更是为了最大限度地降低创作者的认知负荷,让设备本身在物理和视觉上都趋于「消失」。

这一切,从你打开充电盒的那一刻就开始了。Mic 3 摒弃了前代产品可以单手潇洒开合的翻盖式设计,转而采用了与 Mic mini 类似的按压式卡扣。

DJI Mic 3 充电仓设计 | 图片来源:极客公园

对消费电子产品来讲,这个设计的变化或许牺牲了一点「酷」的感觉,换来的却是实实在在的安全感。对于经常将设备扔进拥挤背包里的创作者来说,再也不用担心充电盒意外开启导致设备散落一地或电量耗尽,这种踏实感远比瞬间的便利更重要。这正是一个产品从追求新奇到走向成熟的标志。

取出 16 克的发射器,那种轻若无物的感觉会让你立刻明白「无感」的含义。将其与一枚常见的入耳式耳机并排摆放,你会惊讶于它们在体积上的相似。Mic 3 放弃了 Mic 2 那种引人注目的亮面透明外壳,改用了一种更内敛的哑光半透明材质。弱化自身在镜头前的存在感。

DJI Mic 3 麦克风外观设计 | 图片来源:极客公园

在佩戴方式上,Mic 3 延续了备受好评的磁吸背夹设计。这种方式不仅方便快捷,也比传统的夹子对衣物更加友好。不过真实使用场景中,如果衣物过厚,磁吸的牢固性的确会受到影响,这时传统的背夹模式就成了更稳妥的选择。

接收器整体沿袭了前代屏幕右上角的旋钮的设计,让增益调节变得直观而精准,其中最令人称道的,莫过于「千机千音」的理念——大疆为市面上主流的相机型号都预设了推荐的增益值。这意味着你无需再像过去一样,对着相机的电平表反复试音,只需在接收器上选择对应的相机型号,系统就会为你匹配一个最优的初始设置。

DJI Mic 3 接收器沿袭了上一代的设计 | 图片来源:极客公园

当然,没有任何设计是完美无缺的。对于手掌较大的用户来说,这块小屏幕上的触控操作确实有些局促。总体而言,Mic 3 的工业设计,精准地回应了创作者的核心痛点,它用一种近乎偏执的细节打磨,践行着「消失」的艺术,让技术退居幕后,让创作回归纯粹。

02

32-bit 浮点内录

对于每一位视频创作者而言,心中都埋藏着一个共同的噩梦:一次完美的表演,一个无法复刻的瞬间,最终却因为音频问题而功亏一篑。或许是采访对象突如其来的一阵大笑,导致声音削波失真,形成刺耳的「爆音」;又或许是一段轻声细语的情感流露,音量太小,后期强行拉高后,恼人的环境噪音也随之被放大。在过去,这两种情况都足以宣判一段素材的死刑。

DJI Mic 3 带来的 32-bit 浮点内录功能,正是为了彻底终结这种「音频焦虑」。与其说它是一项技术参数,不如称之为一部为声音准备的「后期时间机器」。

传统的 16-bit 或 24-bit 音频录制,就像用一个固定容量的玻璃杯去接水。水量太小,杯底的杂质(噪声)就显得格外清晰;水量太大,水就会溢出杯口,溢出的部分就永远消失了——这就是音频的「削波」(clipping),一种不可逆的损伤。无论后期如何处理,丢失的声音信息都无法找回。

而 32-bit 浮点录制所能记录的动态范围,理论上高达近 1680dB,这意味着,无论多大的声音「水流」冲进来,这个魔法杯都能将其完整地容纳,绝不会溢出。

这背后的原理,是通过一套巧妙的双模数转换器(ADC)系统实现的:一个「低增益」ADC 负责处理极大的音量,一个「高增益」ADC 负责捕捉细微的声音,两者协同工作,确保从窃窃私语到雷霆万钧,所有声音细节都被精准捕捉。

当你在剪辑 App 中打开 Mic 3 发射器内部录制的 32-bit 浮点音频文件时,那段因为大笑而「爆音」的波形,只需轻轻向下拉动增益,原本被削平的波形顶部就会奇迹般地恢复原状,展现出圆润、自然的细节,刺耳的失真荡然无存。同样,那段音量过小的耳语,在被提升至正常音量后,也不会带出传统录音中常见的嘶嘶声,声音依旧纯净、清晰。这正是「后期时间机器」的魔力所在——它让你有机会回到录制的那一刻,重新「设置」一次完美的音量。

然而,要充分利用这台「时间机器」,必须理解一个至关重要的概念,这也是许多用户初次接触时容易混淆的地方:32-bit 浮点的魔法,仅存在于发射器自带的 32GB 内存的「内录」文件中。它是一种安全备份,一道终极保险。与此同时,发射器通过无线传输到接收器,再由接收器输出到相机或手机的音频,依然是标准的 24-bit 信号。

DJI Mic 3 内置提供 32bit 浮点文件功能 | 图片来源:极客公园

这种设计构建了一种巧妙的「双轨工作流」:相机里的音频文件,方便你进行快速剪辑和预览,满足绝大多数日常需求;而发射器里的 32-bit 浮点文件,则是你应对极端情况、进行精细化后期处理的「母带」。理解了这一点,你才能真正掌握 Mic 3 的精髓,让它成为你创作工具箱里最可靠的守护神。

当然,32-bit 浮点录音也并非万能灵药。它解决的是音量电平的问题,无法弥补录音基础操作的失误。如果麦克风佩戴位置不当,或者录音环境中本身就充满了无法消除的噪音,它也无力回天。

03

从降噪到音色塑造

如果说 32-bit 浮点内录是 DJI Mic 3 的终极安全网,那么它内置的一系列智能音频处理功能,则更像是一位时刻待命的贴身收音助理。将复杂的音频调校工作自动化。

「自适应增益控制」可以看作是音频电平的「自动驾驶系统」。它提供了两种模式:「自动」模式,适用于户外采访或活动拍摄等音量变化难以预测的场景,系统会自动压制突如其来的大音量,防止音频在进入相机前就产生削波。

而「动态」模式,则更适合在安静的室内进行对话录制,它会以更柔和的方式平衡音量波动,保持声音的连贯与稳定。这个功能是防止爆音的第一道防线,确保了直出素材的可用性。

DJI Mic 3 接收器仍然兼容主流的相机热靴设计 | 图片来源:极客公园

接下来是备受关注的「智能降噪」。为了验证它的实际效果,我模拟一些常见的挑战性场景。例如,在车水马龙的街边,开启一档降噪,可以明显过滤掉背景中持续的交通噪音,同时人声主体依然保持清晰自然。这非常适合需要保留一定环境氛围感的 Vlog。而开启二档降噪,效果会更为激进,几乎能将人声从嘈杂的背景中剥离出来,但代价是人声会略显干涩,少了一些细节。这更适合在极端嘈杂环境下,以保证语音清晰度为首要目标的录制。

值得一提的是,在应对风噪时,物理解决方案——为发射器戴上防风毛套,依然是效果最佳的选择。智能降噪更擅长处理的是相对稳定的环境噪音,如空调的嗡嗡声、电脑风扇声等。

DJI Mic 3 组合 | 图片来源:极客公园

除了做「减法」的降噪,Mic 3 还提供了做「加法」的音色塑造功能。内置的三种音色预设——「标准」、「饱满」和「明亮」,就像是为你的声音准备的「滤镜」。「标准」模式下,声音均衡自然;「饱满」模式会适度增强中低频,让声音听起来更厚实、更有磁性;「明亮」模式则会提升高频,使声音更具穿透力,更显清澈。对于追求效率、需要快速出片的创作者来说,这个功能极具价值。它省去了后期 EQ 调节的步骤,让你在录制阶段就能获得一个接近成品的声音质感。

所有这些智能功能的实现,都建立在一个看不见但至关重要的基础上——信号传输的稳定性。Mic 3 宣称的 400 米超远传输距离,对于大多数用户来说,实际意义并不在于真的要隔着近半公里进行拍摄。它的真正价值在于,当你在正常的 10 到 50 米范围内工作时,这种强大的信号冗余能够确保连接的绝对稳固。尤其是在展会、发布会等无线信号干扰极其复杂的环境中。

04

迈向专业工作流

如果说小巧的体积、智能化的功能让 DJI Mic 3 成为了 Vlogger 和单兵作战内容创作者的理想之选,那么其强大的扩展性和对专业工作流的支持,则彻底打破了它的身份界限,使其具备了成为一个专业摄制组核心音频解决方案的潜力。

DJI Mic 3 的小巧意味着能适用于更多场景 | 图片来源:极客公园

对于拥有 Osmo Pocket 3 或 Osmo Action 4 的大疆用户来说,Mic 3 提供了更便利的选项——发射器可以直接通过蓝牙与这些设备配对,完全无需接收器的参与。这意味着你的拍摄装备可以精简到极致,真正实现「即开即用」。

而当场景切换到专业摄制时,Mic 3 可以同时连接多达四个发射器。这一特性,瞬间解锁了无数复杂的应用场景。无论是四人圆桌访谈、多人播客录制,还是需要为多位演员同时收音的真人秀节目,Mic 3 都能轻松胜任。这在过去,往往需要动用价格昂贵且操作复杂得多的专业混音器和多通道录音设备才能实现。

此外,系统最多可以支持八个接收器同时工作,为大型制作团队提供了强大的监听网络。这使得 Mic 3 的应用场景从个人创作,一跃扩展到了专业影视制作领域。

如果说多通道录制是其迈向专业的第一步,那么「时间码同步」功能的加入,则彻底为其打上了专业级的烙印。对于不熟悉影视后期的用户来说,「时间码」可以被简单理解为一个嵌入音视频文件中的、精确到帧的「时钟」。在多机位拍摄时,不同摄像机、不同录音设备录制的素材,都会有自己独立的时间线。后期剪辑师需要花费大量时间,通过打板、对波形等繁琐的方式,将这些素材在时间线上手动对齐。

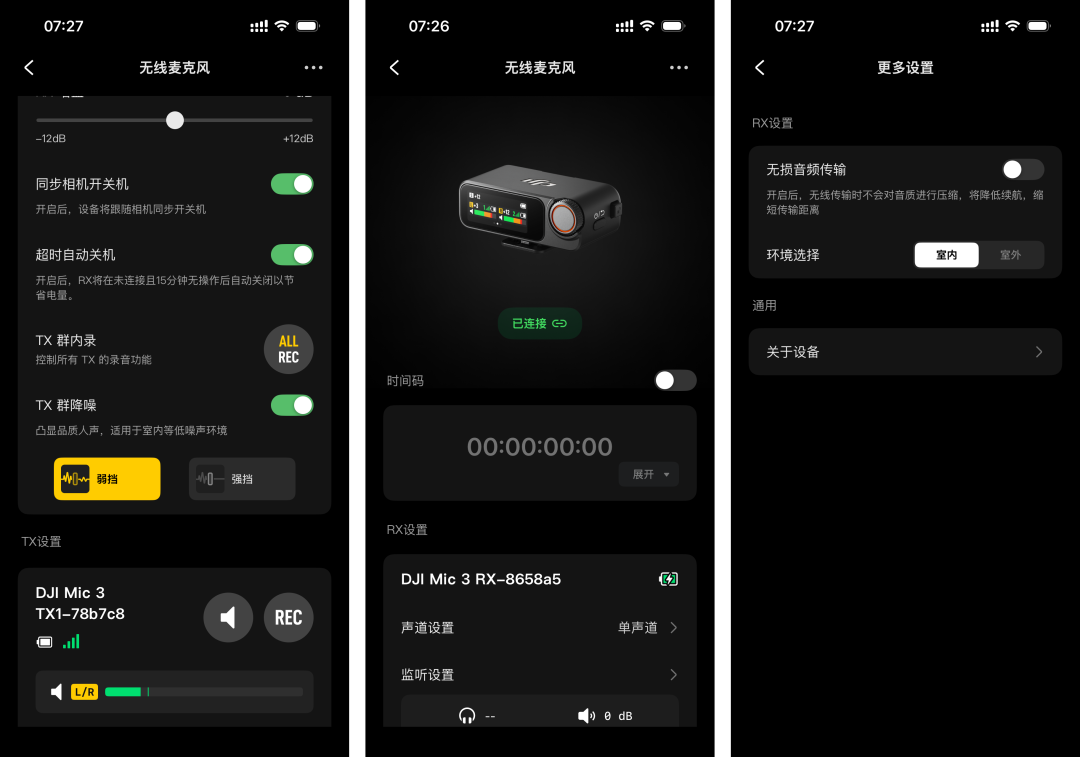

Mic 3 的时间码功能,彻底改变了这一局面。它能确保所有内录的音频文件都带有精准统一的时间码,与摄影机保持同步。在后期制作中,剪辑师只需一键操作,所有机位的画面和所有声道的音频就能瞬间对齐。

DJI Mic 3 内置时间码功能 | 图片来源:极客公园

05

总结

回顾 DJI Mic 3 的全部体验,我们不难发现,通过将一个几乎可以忽略其存在的「无感」形态,与一套由 32-bit 浮点内录、自适应增益、多通道支持和时间码同步等专业功能的组合,

至于自适应增益、智能降噪等功能,则是在不断降低专业收音的技术门槛,让创作者的认知资源不必再消耗于繁琐的设备调试上。这是一种「后期修复权」,也是对创作流程的极大简化。

多年以来,创作者们始终在便携的设备与理想的品质之间徘徊、妥协。DJI Mic 3 的出现,不仅模糊了两者之间的界线,甚至试图将其彻底抹去。它是一个懂得适时「消失」的伙伴,一个在幕后默默处理好所有技术难题的可靠助理,最终目的,就是为了让你能心无旁骛地去专注于那件唯一重要的事情:

讲好你的故事。

热点视频

更多阅读