大会信息

会议时间:

2025年9月5日 - 9月7日

会议地点:

深圳技术大学 · C1大数据与互联网学院

会议官网:

https://clawar.org/clawar2025/

大会组织架构&委员会

组织机构

主办单位

CLAWAR 协会

承办单位

深圳技术大学

支持单位

大会委员会

国际咨询委员会

Gurvinder S Virk(Endoenergy,英国)

戴建生(南方科技大学,中国)

张建伟(汉堡大学,德国)

金耀初(西湖大学,中国)

马书根 「香港科技大学(广州),中国 」

Tamim Asfour(卡尔斯鲁厄理工学院,德国)

黄强(北京理工大学,中国)

王志东(千叶工业大学,日本)

Gordon Cheng(慕尼黑工业大学,德国)

朱赤(深圳技术大学,中国)

大会主席

李强(深圳技术大学,中国)

谢明(南洋理工大学,新加坡)

Mohammad Osman Tokhi(伦敦南岸大学,英国)

程序委员会主席

付成龙(南方科技大学,中国)

余张国(北京理工大学,中国)

李鹏(哈尔滨工业大学(深圳),中国)

Manuel F. Silva(波尔图工程学院&葡萄牙工程与技术研究所,葡萄牙)

本地组织委员会主席

匡绍龙(深圳技术大学,中国)

马淦(深圳技术大学,中国)

张阳(深圳技术大学,中国)

谷也(深圳技术大学,中国)

陶翌辉(深圳技术大学,中国)

专题 / 研讨会分会场主席

张奇峰(中国科学院沈阳自动化研究所,中国)

Khaled M. Gohe(阿曼苏丹卡布斯大学,阿曼)

朱秋国(浙江大学,中国)

李智彬(伦敦大学学院,英国)

朱海飞(广东工业大学,中国)

Enrico Mingo Hoffman(法国国家信息与自动化研究所,法国)

刘思聪(深圳技术大学,中国)

出版主席

李强(深圳技术大学,中国)

谢明(南洋理工大学,新加坡)

Mohammad Osman Tokhi(伦敦南岸大学,英国)

Manuel F. Silva(波尔图工程学院&葡萄牙工程与技术研究所,葡萄牙)

宣传主席

方斌(北京邮电大学,中国)

Abdullah Almeshal(科威特通信技术学院,科威特)

Gabriela Gallegos Garrido(伦敦南岸大学,英国)

刘墨(深圳技术大学,中国)

产业主席

焦继超(优必选科技,中国)

曾丽敏(浙江大学,中国)

王伟(《机器人技术与应用》杂志社,中国)

奖项主席

侯增广(中国科学院自动化研究所,中国)

付宜利(哈尔滨工业大学,中国)

吴龑(新加坡科技研究局,新加坡)

网站负责人

Abdullah Almeshal(科威特科技大学,科威特)

Louie Webb(伦敦南岸大学,英国)

孙立君(深圳技术大学,中国)

国际学术委员会

Abbas Dehghanisanij, University of Leeds, UK

Adrian Burlacu, The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania

Ahmet Yigit, Kuwait University, Kuwait

Alexander Badri-Sprowitz, Max Planck Institute Stuttgart, Germany

Amir Degani, Technion – Israel Institute of Technology, Israel

Amy Eguchi, University of California San Diego, USA

André Dias, Instituto Superior de Engenharia do Porto / INESC TEC, Portugal

Andre Gustavo Scolari Conceicao, Federal University of Bahia, Brazil

Andres Faina, IT University of Copenhagen, Denmark

Armando Mendes, University of Azores, Portugal

Arne Roennau, FZI Research Center for Information Technology, Germany

Arnoud Visser, University of Amsterdam, Netherlands

Christophe Grand, ONERA, France

Claudio Semini, Istituto Italiano di Tecnologia, Italy

Concepción A. Monje, University Carlos III of Madrid, Spain

Cristina Manuela Peixoto Santos, Center for MicroElectroMechanical Systems (CMEMS) and LABBELS- Associate Laboratory, Portugal

Daisuke Chugo, Kwansei Gakuin University, Japan

Daniela Suzuki, Institute of Biomedical Engineering (IEB – UFSC), Brazil

David Zarrouk, BGU, Israel

Denis Delisle Rodriguez, Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), Brazil

Deyka Garcia, Universidad Tecnologica de Panama, Panama

Dimitrios Chrysostomou, Aalborg University, Denmark

Dominik Belter, Poznan University of Technology, Poland

Douglas Wildgrube Bertol, UDESC, Brazil

Dr. Ekta Singla, IIT Ropar, India

Estevan Hideki Murai, Federal University of Santa Catarina, Brazil

Evangelos Papadopoulos, National Technical University of Athens, Greece

Faiz Ben Amar, ISIR UPMC, France

Francisco J Rodríguez Lera, University of León, Spain

Gabriela Gallegos Garrido, London South Bank University, UK

Giovanni Muscato, DIEEI University of Catania, Italy

Giulio Reina, Politecnico di Bari, Italy

Gonzalo Moreno, Federal University of Santa Catarina, Brazil

Guilherme Brasil Pintarelli, IEB-UFSC, Brazil

Guillaume Bellegarda, EPFL, Switzerland

Gurvinder Singh Virk, CLAWAR Association Ltd., UK

Haifei Zhu, Guangdong University of Technology, China

Hector Montes Franceschi, Universidad Tecnologica de Panama, Panama

Hernando Leon-Rodriguez, Nueva Granada Millitary University, Colombia

Hong Seong Park, Kangwon National University, South Korea

Hongye Su, Zhejiang University, China

Humberto Rodríguez, Universidad Tecnológica de Panamá, Panama

Ilka Banfield, Universidad Tecnológica de Panamá, Panama

Ioan Doroftei, Gheorghe Asachi technical University of Iasi, Romania

Ion Ion, Politehnica University of Bucharest, Romania

Ivan Ermolov, Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, Russia

Ivan Petrovic, University of Zagreb, Serbia

Jianwen Luo, China

Joana Figueiredo, Center for MicroElectroMechanical Systems, Portugal

Joao Sequeira, Universidade de Lisboa, Portugal

Jose Cascalho, Universidade dos Azores, Portugal

Juha Röning, University of Oulu, Finalnd

Julio Cesar Frantz, UFSC, Brazil

Jun Wu, Zhejiang University, China

Kalinka Regina Castelo Branco, USP, Brazil

Kao-Shing Hwang, National Sun Yat-sen Univ., South Korea

Karsten Berns, TU Kaiserslautern, Germany

Kenji Hashimoto, Waseda University, Japan

Khaled Goher, Aston University, UK

Kheddar Abderrahmane, CNRS, France

Krzysztof Walas, Poznan University of Technology, Poland

Kwan-Woong Gwak, Sejong University, South Korea

Lennart Puck, European Space Agency (ESA), Germany

Leonardo Mejia, Federal University of Santa Catarina, Brazil

Lino Marques, University of Coimbra, Portugal

Marcelo Petry, INESC TEC, Portugal

Marco Ceccarelli, University of Rome Tor Vergata, Italy

Maria Teresa Costa, Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mário Ribeiro, ISQ, Portugal

Massimiliano Zecca, Loughborough University, UK

Maziar Sharbafi, TU Darmstadt, Germany

Michał Nowicki, Poznan University of Technology, Poland

Mika Vainio, CLAWAR, Finland

Milena Pinto, CEFET-RJ, Brazil

Mohd Khair Hassan, UPM, Malasya

Navinda Kottege, CSIRO, Australia

Paulo Farias, UFBA, Brazil

Paulo Ferreira, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal

Pedro Guedes, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal

Piotr Skrzypczynski, Poznan University of Technology, Poland

Rasha Massoud, Damascus University, Syria

Riadh Zaier, Sulatan Qaboos University, Oman

Roberto Simoni, UFSC, Brazil

Roemi Fernandez, Centre for Automation and Robotics CSIC-UPM, Spain

Ruediger Dillmann, KIT, Germany

Rui P. Rocha, Institute of Systems and Robotics – University of Coimbra, Portugal

Salmiah Ahmad, University of Doha for Science and Technology, Qatar

Sergey Yatsun, SWSU, Russia

Seungbin Moon, Sejong University, South Korea

Shaoping Bai, Aalborg University, Denmark

Shivesh Kumar, DFKI GmbH, Germany

Teresa Zielinska, Warsaw Univ. of Technology, Poland

Tianxue Zhang, Beihang University, China

Victor Barasuol, Istituto Italiano di Tecnologia, Italy

Vítor Hugo Pinto, University of Porto, Portugal

Vivian Suzano Medeiros, University of São Paulo, Brazil

Yasemin Ozkan-Aydin, University of Notre Dame; USA

Zaharuddin Mohamed, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

Zhanat Kappassov, Nazarbayev University, Kazakhstan

Zhao Mingguo, Tsinghua University, China

会议形式

本届大会将围绕会议主题采取大会报告、主题报告、邀请报告、口头报告和海报展示等成果交流模式。设立了包括辅助机器人、软体移动机器人、多模态移动机器人、触觉驱动机器人、仿生机器人等多个主题分论坛。会议论文集将由Springer出版,且将被Scopus、EI和 Web of Science收录。

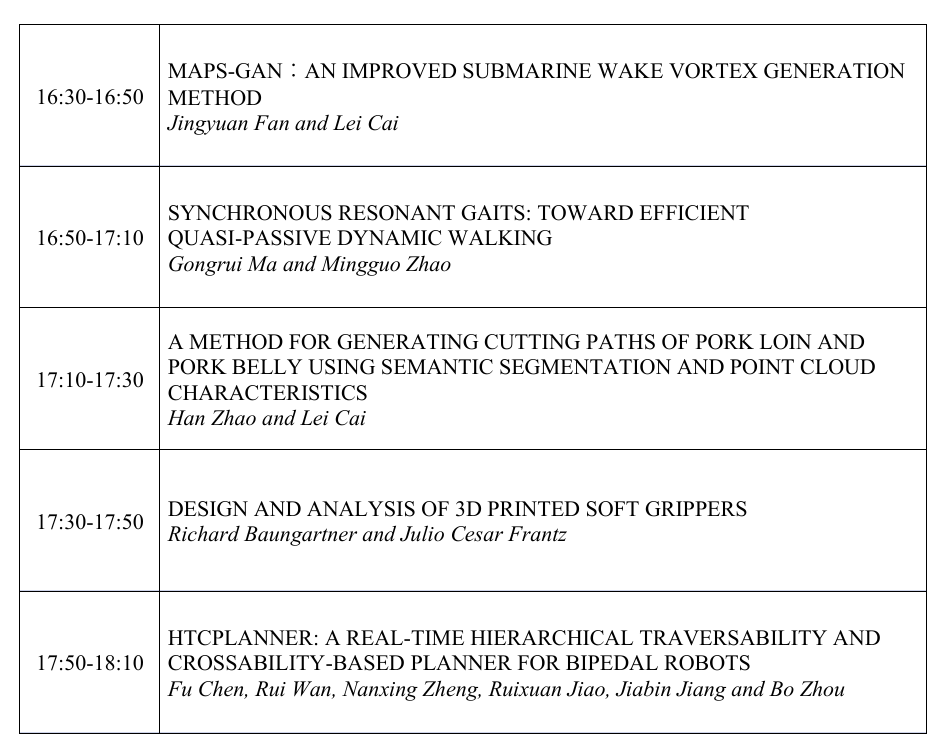

会议议程

2025年9月6日(星期六)

2025年9月7日(星期日)

住宿&交通

酒店预订

本次会议为参会嘉宾推荐深圳技术大学国际交流中心1034酒店、维也纳酒店,房间数量有限,请尽快预订。

深圳技术大学国际交流中心1034酒店

酒店预订电话:0755-89663333

酒店地址:中国广东省深圳市兰田路3002号

维也纳酒店

酒店预订电话:0755-26588885

酒店地址:中国广东省深圳市龙田街道兰竹路

交通指南

从机场、高铁站、火车站至深圳技术大学

(1)深圳宝安国际机场--->深圳技术大学

乘车路线一:深圳技术大学距离深圳宝安国际机场约80公里。在深圳宝安国际机场乘坐地铁11号线(岗厦北方向)至岗厦北站,换乘地铁14号线(沙田方向)至坪山围站,换乘地铁16号线(田心方向)至技术大学站,全程约2小时。

乘车路线二:深圳技术大学距离深圳宝安国际机场80公里。打车全程约1小时20分钟,费用约220-270元。

(2)深圳北站--->深圳技术大学

乘车路线一:深圳技术大学距离深圳北站约50公里。在深圳北站乘坐地铁5号线(环中线)至布吉站,换乘地铁14号线(沙田方向)至坪山围站,换乘地铁16号线(田心方向)至技术大学站,全程约1小时30分钟。

乘车路线二:深圳技术大学距离深圳北站50公里。打车全程约55分钟,费用约150-200元。

(3)深圳站--->深圳技术大学

乘车路线一:深圳技术大学距离深圳站约50公里。在罗湖站乘坐地铁1号线(机场东方向)至老街站,换乘地铁3号线(双龙方向)至布吉站,换乘地铁14号线(沙田方向)至坪山围站,换乘地铁16号线(田心方向)至技术大学站,全程约1小时40分钟。

乘车路线二:深圳技术大学距离深圳站约50公里。打车全程约50分钟,费用约120-150元。

(4)深圳坪山站--->深圳技术大学

乘车路线一:深圳技术大学距离深圳坪山站约11公里。在坪山站乘坐地铁16号线(田心方向)至技术大学站,全程约40分钟。

乘车路线二:深圳技术大学距离深圳坪山站约11公里。打车全程约25分钟,费用约40元。

从酒店至主会场

(1)从深圳技术大学国际交流中心1034酒店步行15分钟即可到达主会场——C1 大数据与互联网学院。

(2)从维也纳酒店乘坐M481路公交车至深圳技术大学公交站,下车后步行10分钟到达主会场——C1 大数据与互联网学院。

校园及主会场地图

文章来源:深圳技术大学

如需咨询商务合作、宣传推广、转载开白等事宜,请联系:18355423366 (微信同号)对接。

END