据彭博社报道,中国半导体行业协会副会长、IEEE Fellow、清华大学教授魏少军在新加坡召开的一个行业论坛上警告称,依赖美国硬件将对中国及其亚洲伙伴构成长期风险。呼吁中国与其他亚洲国家摒弃使用英伟达 GPU 进行 AI 训练与推理。

魏少军批评当前亚洲 AI 发展模式过度效仿美国路径 —— 即采用英伟达或 AMD 的计算 GPU 训练大型语言模型。他指出,这种模仿会削弱地区自主性,若不加以改变可能产生 “致命” 影响。在他看来,亚洲必须突破美国技术范式,尤其要在算法设计与计算基础设施等基础领域另辟蹊径。

2023 年美国政府对出口中国的 AI 及高性能计算处理器实施性能限制后,中国面临显著的硬件瓶颈,前沿 AI 模型的训练进程因此放缓。尽管挑战重重,魏少军以DeepSeek的崛起为例,强调中国企业即便缺乏尖端硬件,仍有能力实现算法层面的重大突破。他同时提到,由于英伟达H20芯片可能会有后门而遭到中国的抵制采用部分国产替代,这标志着中国正推动 AI 基础设施的真正自主化。但他也承认,中国半导体产业虽取得进展,仍落后美国及中国台湾地区数年,短期内本土企业难以研发出性能可媲美英伟达高端产品的 AI 加速器。

魏少军建议,中国应开发专为大语言模型训练定制的新型处理器,而非继续依赖原本针对图形处理设计的 GPU 架构。尽管他未详述具体设计方案,但其言论释放出明确信号:呼吁在芯片层面推动本土创新,以支撑中国的 AI 发展雄心。不过,他并未提及中国计划如何在半导体制造竞赛中追赶中国台湾地区与美国。

他以自信的基调总结道,尽管多年来面临美国出口管制与政治压力,中国仍拥有充足资金与坚定决心,持续构建本土半导体生态。其核心主张清晰可见:中国必须停止追随,转而通过开发契合自身技术与战略需求的独特解决方案,在 AI 领域实现引领。

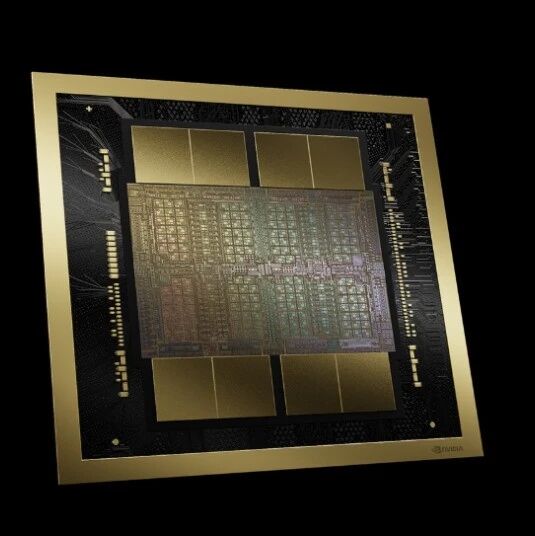

背景补充: 英伟达 GPU 在 AI 领域的主导地位源于其大规模并行计算架构 —— 这种设计极其适合加速深度学习中密集的矩阵运算,效率远超 CPU。2006 年推出的 CUDA 软件栈更让开发者能为 GPU 编写通用代码,推动 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架将英伟达硬件标准化。此后,英伟达通过专用硬件(Tensor Core、混合精度计算格式)、紧密的软件集成及广泛的云服务与原厂支持,进一步巩固优势,使其 GPU 成为 AI 训练与推理的默认计算支柱。例如,面向数据中心的 Blackwell 等现代架构已针对 AI 任务做了大量优化,几乎与图形处理无关。相比之下,魏少军倡导的专用 ASIC 芯片,目前在 AI 训练与推理领域尚未形成竞争力。

不过值得欣慰的是,近期博通(Broadcom)凭借定制化 AI 芯片解决方案斩获巨额订单 —— 据行业披露,其为全球头部云服务厂商量身打造的专用 AI 加速芯片,不仅拿下百亿美元采购合约,更在实测中展现出与英伟达 GPU 比肩的 AI 推理性能,且在电商推荐、图像识别等特定场景下,功耗比还低出 15%-20%。这一突破不仅打破了 “英伟达 GPU 垄断 AI 硬件市场” 的固有认知,更给中国探索用自主 ASIC(专用集成电路)芯片替代英伟达 GPU 提供了关键参照。

事实上,中国本土企业近年已在 ASIC 赛道逐步发力:部分 AI 巨头通过联合芯片设计厂商,针对大语言模型轻量化推理、工业级 AI 质检等场景开发定制化芯片,在成本控制与能效比上取得初步成果;国内在芯片设计工具(EDA)、低功耗电路设计等领域的技术突破,也为 ASIC 的规模化研发扫清了部分障碍。当然,要实现对英伟达 GPU 的全面替代,中国仍需突破生态适配瓶颈 —— 比如构建支持 ASIC 的深度学习框架插件、推动云厂商与芯片企业的 “场景 - 芯片” 协同开发,以及解决高端制程芯片制造的产能与良率问题。但博通的成功案例已明确证明,定制化 ASIC 绝非 “小众赛道”,而是能凭借场景针对性打开市场空间的可行路径,这无疑为中国推进 AI 硬件自主化提供了新的信心与实践思路。

内嵌virtuoso模拟IC设计流程的数据管理平台

直播报名邀请

欢迎加入 EETOP 微信群