大家好,欢迎来到立芯嵌入式。

说到电磁兼容 EMC,很多人第一反应是认证、法规,或者测试实验室里那一堆神秘的黑色吸波墙。但其实,EMC问题远比你想象的要凶险,它不是单纯的指标,而是真真切切能要命的。

举几个真实案例:

一架客机在空中爆炸,230人遇难;

医院的注射泵突然停了,却没报警;

核电站的汽轮机控制阀无缘无故自己关死,全厂进入警戒。

这些事故背后,都是电磁兼容问题。

什么是电磁兼容

简单说,电磁兼容就是一个设备在它该处的电磁环境里能正常干活,不给别人捣乱,也不被别人干扰。

1996年,美航TWA800航班在纽约起飞不久后解体。最后的调查结果指向油箱里被点燃的油气混合物,而引燃它的,很可能是电气系统里的瞬态高压或者静电放电。再往深处看,本质就是电磁干扰引发的灾难。

类似的例子在医疗场景也有。阿姆斯特丹大学的研究团队在2007年统计了近50起手机干扰医院设备的事故,其中大多数是严重级别。2008年,又有研究表明RFID设备能干扰重症监护里的医疗仪器。想想就后怕。

核电站里更离谱。九里角#2机组里,员工的无线对讲机居然让控制阀自己关了。要知道,核电站的设计标准已经是安全中的顶级,可这么点无线小发射,依然能造成重大事故。

所以别小看电磁兼容问题,它每年带来的损失是以人命和数十亿美元计的。近十年,随着各种微处理器控制设备、射频电路和低功率发射器的爆炸式增长,EMC问题越来越严重。

EMC问题的三要素

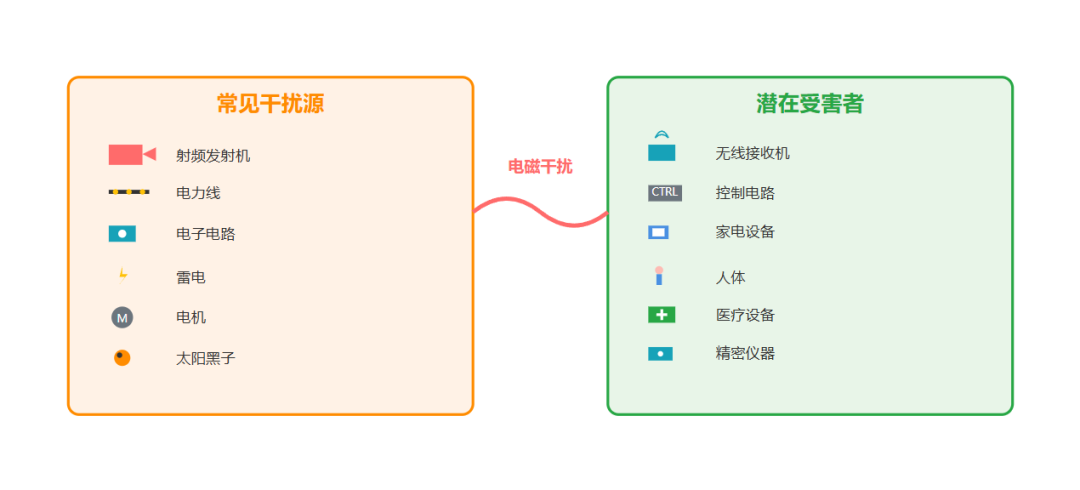

一个典型的EMC问题,离不开三个角色:源、耦合路径、受害者。

源:干扰从哪里来 受害者:谁被搞坏了 耦合路径:干扰是怎么跑过去的

这三者必须齐活,问题才会发生。要解决问题,常见的方法就是搞掉其中一个环节。

比如核电站那个案例,阀门就是受害者,源是对讲机。至于耦合路径一开始没搞清楚,直接禁用了源(限制发射器使用),问题就缓解了。但更保险的办法是查清楚路径。假设干扰通过电缆感应进了控制电路,那就可以用屏蔽、滤波或者改布线来切断路径。

再比如罗斯福岛缆车事故,列车突然失控撞墙。当时怀疑是供电瞬态干扰了速度控制电路。虽然源和路径没被完全确认,但受害者是速度控制器很明确。于是工程师干脆把它改造得更健壮,避免随便被干扰信号搞晕。换句话说,这次解决方案是增强受害者的免疫力。

常见的干扰源有:射频发射机、电力线、电子电路、雷电、调光器、电机、焊机、甚至太阳黑子。 潜在的受害者同样遍地都是:无线接收机、控制电路、家电、乃至人体。

耦合方式主要有四种:

传导(电流) 感应耦合(磁场) 容性耦合(电场) 辐射(电磁波)

实际情况往往是多种路径混杂,还可能一边解决一边又放大了另一条路径,所以工程师们常常觉得这是个无底洞。

电磁兼容简史

EMC问题并不是现代才有的。早在19世纪末,赫兹的火花实验就已经把无线电波搞出来了。马可尼在1895年基于此发明了无线电报,真正把电磁波拉进了通信领域。

结果很快就踩坑。1899年,美国海军在舰船上试验无线电报,发现两部发报机同时开工,接收端直接听不清。原因是当时的天线靠物理尺寸和形状决定频率和带宽,接收机调不准,结果所有信号糊在一起。于是射频干扰这个词就诞生了。

随着无线电普及,RFI问题越来越严重。1904年,美国总统西奥多·罗斯福签署命令,要求商业和军方的电台都必须分配频率,避免相互干扰。后来真空管振荡器、超外差接收机的发明,才真正把带宽缩小到可以清晰传输人声,广播业由此爆发。

1925到1950年,被称为广播黄金时代。收音机大规模普及,但同时干扰也到处都是。1934年,美国FCC成立,开始严管电磁干扰,才逐步让局面好转。

作为嵌入式工程师

对我们嵌入式开发来说,EMC并不是实验室里才存在的问题。板子跑飞、串口数据乱、传感器漂移,有时候根本不是代码bug,而是电磁环境在搞鬼。

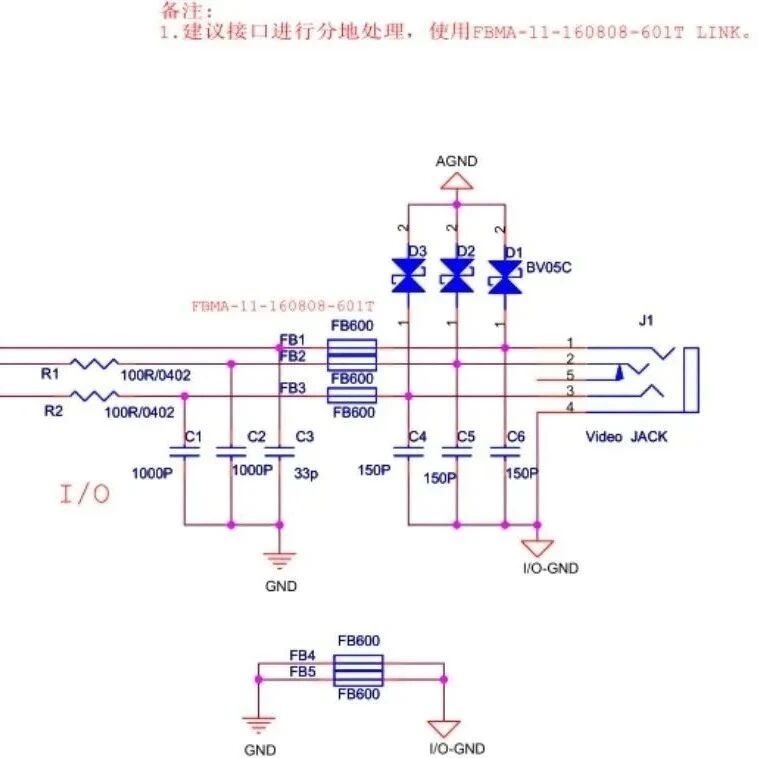

所以,学会从源、路径、受害者三个角度去想问题很重要。要么控制源(加屏蔽、滤波),要么优化路径(PCB布局、走线避开大电流环路),要么增强受害者的免疫力(电路抗扰设计、软件容错)。

别等到产品送去认证才抱头痛哭,前期设计里就要有EMC意识。毕竟,有时候一根没加屏蔽的线,就可能让你整个项目翻车。

这里抛个引子,我们后续来详细讲讲嵌入式工程师需要了解的EMC知识。