·聚焦:人工智能、芯片等行业

欢迎各位客官关注、转发

eSIM不止是[无卡化],更是通信架构的底层变革

对于普通用户而言,eSIM的直观感受或许只是不用再找卡针换SIM卡,但这项技术背后,是对传统通信模式的彻底重构。

eSIM,全称为Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),与我们熟悉的Nano SIM卡最大的不同在于,它不再是可插拔的实体卡片,而是一颗直接焊接在设备主板上、尺寸仅为SON-8封装格式的芯片。

通过OTA(空中写卡)技术,用户无需前往营业厅,就能远程完成运营商配置文件的下载、激活、更换,实现[云端开卡、一键换号]。

在硬件层面,eSIM能为终端设备释放宝贵的内部空间。

以iPhone Air为例,取消SIM卡槽后节省的空间,不仅支撑了5.6毫米的超薄机身,还为更大容量电池、更复杂摄像模组的搭载创造了可能。

对于智能手表、智能眼镜等可穿戴设备,以及工业传感器、车载终端等物联网设备而言,eSIM更是解决了[空间焦虑]的关键。

这些设备往往体积小巧、安装场景复杂,实体SIM卡的插拔和维护成本极高,而eSIM的嵌入式设计能大幅提升设备可靠性,降低故障率。

这让终端设备的设计更加自由,取消SIM卡槽后,手机、可穿戴设备等能实现更轻薄、更一体化的设计,电池容量、摄像模组、屏幕尺寸等核心参数将进一步升级。

在用户体验层面,eSIM的灵活性堪称[通信自由]的催化剂。

经常跨国出行的用户,无需再购买当地实体SIM卡,通过手机端就能快速切换至当地运营商的套餐;

商务人士可以轻松实现一设备多号码,工作号与私人号独立管理却无需携带多部手机;

对于物联网场景下的海量终端,比如遍布城市的智能水表、电表,运维人员无需现场操作,就能通过云端完成SIM卡的批量激活与套餐调整,大幅降低管理成本。

值得注意的是,eSIM并非孤立的技术,它与5G、AI、物联网等技术的融合,正在催生新的应用形态。

比如在车联网领域,搭载eSIM的智能汽车能在跨国行驶时自动切换当地运营商网络,保障导航、自动驾驶数据传输的连续性;

在工业互联网中,eSIM与边缘计算结合,可实现设备的实时数据采集与远程监控,为预测性维护提供通信支撑。

eSIM正在从[消费电子配件]升级为[万物智联的数字身份基座]。

eSIM在国内的首次[亮相]可追溯至2017年,当时中国联通率先在上海CES Asia推出全球最小的eSIM NB-IoT通信模组;

并在2018年启动[一号双终端]业务试点,支持Apple Watch、Huawei Watch等设备与手机共享号码。

同年,中国移动、中国电信也相继跟进,在部分城市开展试点,eSIM看似迎来了发展曙光。

然而,2023年,三大运营商突然集体发布公告,以[业务维护升级]为由,暂停受理eSIM手表一号双终端业务及独立eSIM卡办理。

传统SIM卡意味着用户与运营商的[物理绑定],更换运营商需要更换实体卡,而eSIM让用户[一键转网]成为可能,这无疑加剧了运营商之间的竞争,可能导致用户流失率上升。

对于用户基数庞大、市场份额稳定的运营商而言,推动eSIM的动力自然不足。

更关键的是安全隐患,eSIM发展初期,技术标准和流程规范尚未完善,存在身份认证漏洞。

而2025年eSIM的[重启],同样是多重因素共同作用的结果,最直接的推动力来自终端设备的[倒逼]。

以iPhone Air为代表的超薄手机,因物理空间限制无法容纳实体SIM卡槽,eSIM成为唯一选择。

如果国内不开放eSIM业务,这些旗舰机型将无法在国内正常销售,这显然不符合终端厂商、运营商及消费者的共同利益。

与此同时,安全技术的进步也为eSIM重启扫清了障碍。

经过两年的技术攻关,运营商建立了更完善的身份认证体系,比如引入地理位置精准校验、禁止跨境写卡和境外远程激活,确保eSIM操作在监管可控范围内;

芯片厂商推出了支持国密算法的eSIM芯片,提升数据加密等级,防范身份克隆风险。

早在2015年,联通华盛就率先启动eSIM技术研究,成为国内最早介入eSIM业务的运营商;

2018年,中国联通成立eSIM产业合作联盟,联合华为、联想、高通等企业推动生态建设;

2025年7月,中国联通率先在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能,成为首家支持iPhone Air eSIM业务的运营商。

对于中国联通而言,eSIM是实现[差异化竞争]的重要抓手,通过率先布局新技术,吸引对eSIM敏感的高价值用户,优化用户结构,提升市场份额。

此外,中国联通与苹果的长期合作关系也为其赢得了先机。

从2009年引入iPhone 3GS开始,中国联通就与苹果建立了深度合作,此次iPhone Air选择联通作为首家eSIM运营商,正是这种合作的延续。

除了支持iPhone Air,中国联通还与紫光展锐、TCL合作推出国内首款eSIM 5G AI平板VN300E,与通则康威联合发布eSIM 5G AI CPE VN010,覆盖手机、平板、物联网终端等多个品类。

在MWC上海展会上,中国联通还联合中兴、联想发布搭载eSIM的云智AI Pad,推动eSIM与AI、5G技术的融合,彰显了其在eSIM生态建设上的野心。

2025年8月,中国移动发布[2025-2027年全球数据卡业务eSIM下载服务]中标结果,启动技术标准化与商业化布局。

客服表示[将逐步开放全国范围eSIM业务支撑,正在进行系统优化和资源准备]。

中国电信则处于[待命]状态,进度相对滞后。

不过,中国电信也在积极准备,相关人士透露[eSIM手机业务已全面准备就绪,预计近期获得工信部商用试验正式批复后,将很快向用户开放]。

产业链的机遇,eSIM的[蛋糕]

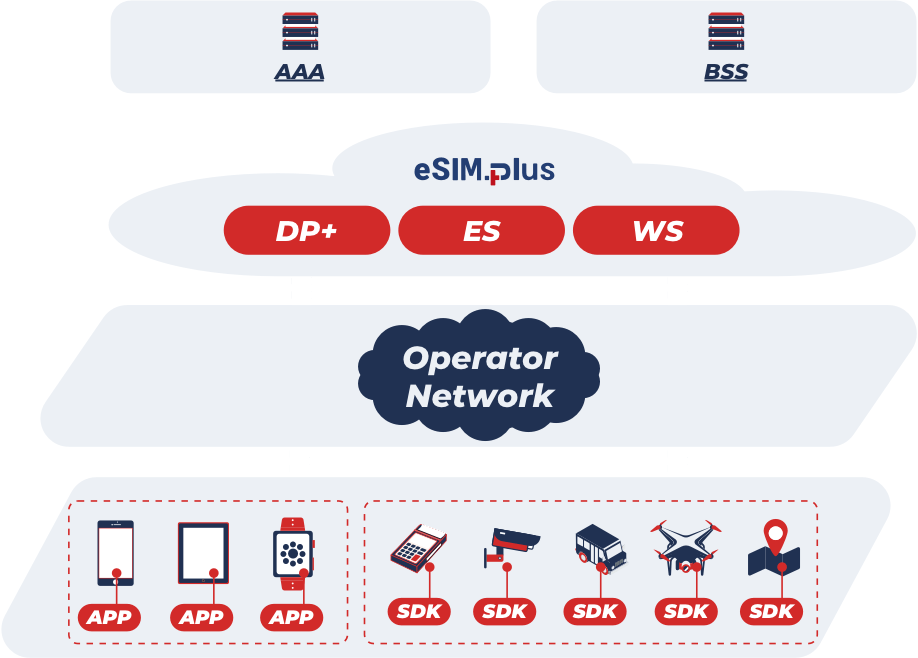

从芯片设计到终端制造,从平台服务到应用场景,一条涵盖[上游核心组件-中游运营服务-下游终端应用]的eSIM产业链正在形成。

上游芯片与模组环节是eSIM产业链的核心壁垒,eSIM芯片需要具备高安全性、高可靠性,支持多运营商协议和远程管理功能,技术门槛较高。

国内企业中,紫光国微的eSIM产品已导入多家头部手机厂商,实现批量发货。

华大电子推出国内首颗通过[GSMA eSA认证]的安全芯片CIU98_G50,已在消费电子、物联网、车联网等场景规模化商用。

紫光青藤则深耕eSIM COS技术,形成了从底层技术到场景化方案的全链路能力。

模组厂商同样迎来机遇,eSIM模组需要将芯片与通信模块集成,适配不同终端设备的需求。

移远通信、广和通等企业已推出支持eSIM的物联网模组,广泛应用于智能穿戴、车载终端、工业设备等领域;

信维通信研发的曲面eSIM模组,可适配智能戒指等微型设备,良品率提升至92%,拓展了eSIM的应用边界。

中游管理平台与服务环节是eSIM产业链的[中枢],eSIM的远程写卡、号码管理、套餐切换等功能,需要依托专业的管理平台实现。

东信和平的eSIM物联网管理平台已为全球多家运营商提供服务,首创的[AI资费引擎]能通过分析用户数据自动推荐最优套餐;

思特奇为运营商提供eSIM业务运营支撑服务,涵盖用户认证、账单管理、故障排查等全流程。

下游终端应用环节是eSIM产业链的需求入口。

物联网领域,车联网是最大的增量市场,特斯拉、蔚来、比亚迪等车企已在智能汽车中搭载eSIM,实现远程控车、导航更新、V2X通信等功能,单车搭载2-3颗eSIM模组成为常态;

工业互联网领域,三一重工、海尔等企业通过eSIM实现设备的远程监控与预测性维护,提升生产效率。

eSIM优势将逐渐凸显,推动[无卡化]转型

短期内,传统SIM卡仍有不可替代性。

一方面,国内仍有大量用户使用不支持eSIM的旧款手机,这些设备的更新换代需要时间;

此外,在偏远地区、网络信号较差的环境中,eSIM的远程激活和管理可能受到影响。

未来3-5年,eSIM与传统SIM卡将处于[共存状态],针对不同用户群体和应用场景提供差异化选择。

但从长期来看,eSIM的优势将逐渐凸显,推动通信产业向[无卡化]转型。

更重要的是,物联网的爆发式增长让eSIM成为[刚需]。

随着5G技术的普及,智能家电、工业传感器、车载终端等物联网设备数量激增,2025年国内物联网连接数已突破30亿。

这些设备分布广泛、环境复杂,传统实体SIM卡的维护成本极高,而eSIM的远程管理能力能大幅提升运维效率,降低物联网部署成本。

根据GSMA预测,到2025年底,全球eSIM智能手机连接数将达到10亿,2030年将增长至69亿,占全球智能手机连接总数的76%;

中国作为全球最大的通信市场,2025年eSIM手机渗透率将达到20%-35%,2030年将突破90%,成为全球最大的eSIM市场。

尽管eSIM在国内的推广仍面临标准统一、安全防范、用户认知等挑战,但不可否认的是,它已成为推动通信产业创新的[核心引擎]。

随着运营商、终端厂商、芯片企业的协同发力,eSIM将逐渐渗透到消费电子、物联网、工业互联网等各个领域,成为万物智联的[数字身份基座]。

这场由eSIM引发的革命,不仅将改变使用手机、智能设备的方式,更将深刻影响智慧城市、智能制造、智能交通等领域的发展。

部分资料参考:鲜枣课堂:《关于eSIM,看这一篇就够啦!》,红星资本局:《超薄iPhone Air放弃实体SIM卡,三大运营商:均推进eSIM卡业务》,蓝鯨TMT:《苹果新品引爆eSIM,三大运营商开启博弈局:联通抢跑,移动谨慎,电信待命》,通信世界:《eSIM爆发进行时,产业链还在等什么?》,刘典:《中国eSIM重启背后:一场迟到的数字化变革?》,电子发烧友网:《eSIM技术重启,苹果、华为正在测试》

本公众号所刊发稿件及图片来源于网络,仅用于交流使用,如有侵权请联系回复,我们收到信息后会在24小时内处理。

推荐阅读:

商务合作请加微信勾搭:

18948782064

请务必注明:

「姓名 + 公司 + 合作需求」