作者 | sunnyzhao 编辑 | 大模型之心Tech

原文链接:https://www.zhihu.com/question/657739588/answer/1959347964674809996

点击下方卡片,关注“大模型之心Tech”公众号

本文只做学术分享,如有侵权,联系删文,自动驾驶课程学习与技术交流群事宜,也欢迎添加小助理微信AIDriver004做进一步咨询

目前各个大厂都相继推出了AI agent构建服务,类似于gpts,但是使用下来并没有感受到和10年前的task bot有很大的差别。甚至体验还更差。

给我带来这些主观感受的原因主要是

1,planing阶段带来了巨大的耗时,当tool变多后,turbo系列模型的准确率堪忧,因此不得不使用旗舰模型,这让延时进一步增加。

2,planing的质量不够高,原来的task bot做任务所使用的workflow是人工决定的,现在改成了模型自助决定,从目前的测试来看,由模型构建的复杂工作流的可用率远远不及人类水平。简单工作流使用判别式小模型反而性能更好。

3,reflection是一种时间换准确度的策略,然而这个策略非常容易重复进行自我内耗,和死循环。

这几个问题,确实是目前AI Agent技术的通病。如果把Agent当成"LLM+工具调用"的简单组合,没有认真处理工程细节,实际的效果也确实未必比工作流编排就更好。主要结合看到一些论文,和一点实际经验,按题主说到的三点谈一下自己的看法。

Planning慢的本质原因

这个问题的核心在于工具发现和参数对齐的成本被严重低估了。工作流的工具编排可以认为是编译时确定的,调用路径是硬编码的,现在agent改成运行时动态选择,将更多的自主权放给模型,模型需要理解几十上百个工具的语义和适用场景,同时把自然语言意图映射到正确的工具+参数组合,并处理工具间的依赖关系和执行顺序,这个过程本质上是个复杂的组合优化问题。

当工具数量从5个涨到50个,搜索空间是指数级膨胀的。弱推理模型在这种场景下准确率确实堪忧,但强推理模型又因为推理token长、串行链路多,延时就会拉的很高。针对这个问题,看到的一些思路是工具层缩小范围进行分层治理,同时做好执行子任务的并行化,有相关的方案可参考:

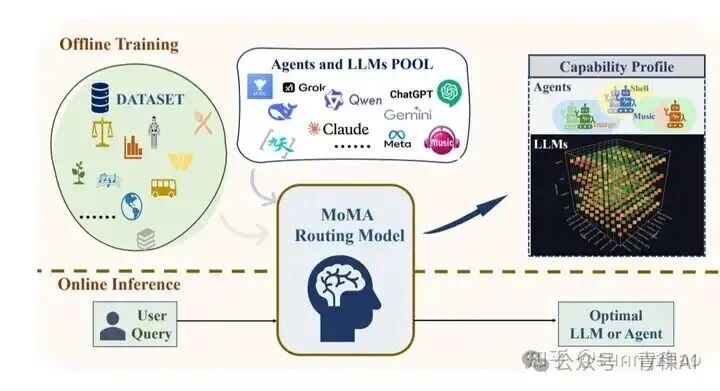

1.别让模型直接面对上百个工具,先用意图分类器把请求路由到具体域(比如"数据查询""文档处理""代码生成"),每个域只暴露5-10个核心工具,mas不同的子agent分配不同的工具列表也是这个思路。另外MCP很适合实施这个方案,每个server可以按分组域暴露不同的工具。

2.把串行改成DAG并行:很多工具调用其实没有强依赖关系。LLMCompiler支持把调用计划编译成有向无环图,OpenAI的agents SDK提供并行化与并发执行能力,可并行的节点同时执行。这个在自己项目上做过试验,对于调研搜索任务,对于不存在依赖关系的多个搜索工具调用,串行改为并行,整体链路耗时缩短20%。

3.将路由策略引入工程中:在项目开始节点增加一个路由,简单、标准化的子任务(比如格式转换、参数校验)直接路由给SLM或专用执行器,复杂的规划和异常处理才上强推理模型。RouteLLM和MoMA的论文都证明了路由设计方案的可行性,实践的关键在于任务难度的合理划分。

接下来看下Planning质量不高的问题

这个问题的的本质原因是模型生成的"文字描述计划",对于现阶段的模型理解而言,还缺乏可执行性和全局约束。

传统workflow是人类用流程图或状态机设计的,有明确的分支条件、循环边界、异常处理和资源约束。模型自然语言生成的计划往往只是"先做A,再做B,最后做C"这种线性描述,遇到复杂场景就存在hold不住的可能。

虽然模型本身的长程推理能力也在提升,可以处理越来越复杂的问题,但现阶段哪怕用top强推理模型,在长程任务中成功率依然不高,整体上还比较脆弱,但也有相关的方案来提升agent复杂任务处理的成功率可参考。

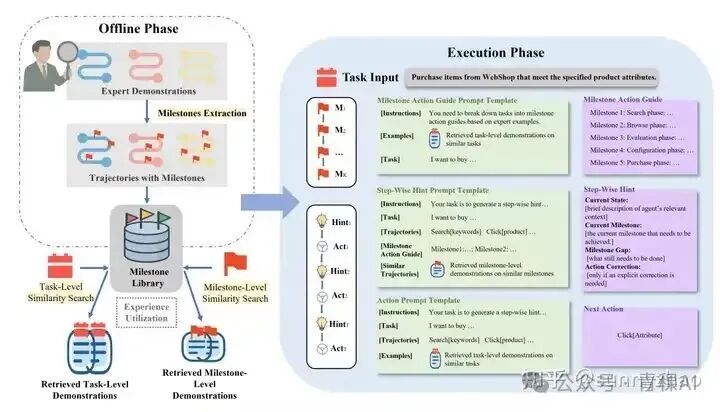

1.HiPlan的思路:把计划拆成"里程碑+局部提示"两层。高层规划只管战略目标和依赖关系,低层执行器负责战术细节。这种解耦让规划更稳定,而且里程碑可以离线积累成库,下次遇到类似任务直接复用。

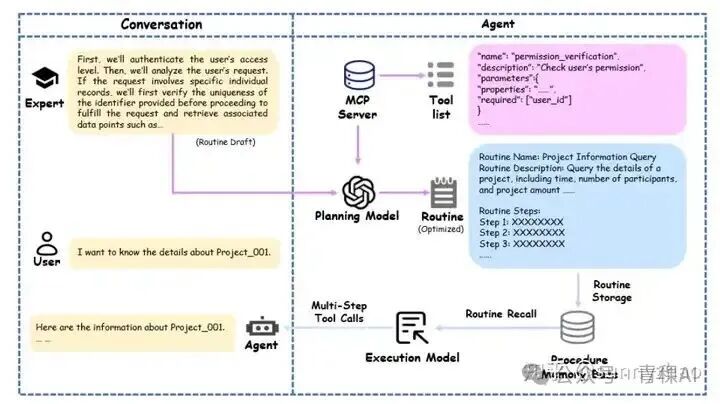

2.Routine的实践:提供结构化的计划框架(类似DSL),强制模型输出符合语法的计划,而不是自由文本,论文显示这能把企业场景的工具调用准确率提升平均20多个百分点。

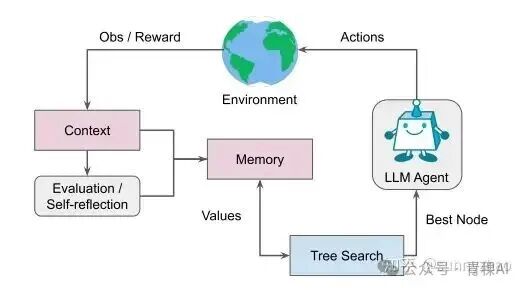

3.搜索式规划:LATS把MCTS引入Agent,把"想-做-评"统一到树搜索框架里。遇到分支决策时不是一次性赌对,而是展开多条路径,用Verifier评分,选最优的继续。HyperTree和Graph-of-Thoughts进一步支持非树形的图结构。

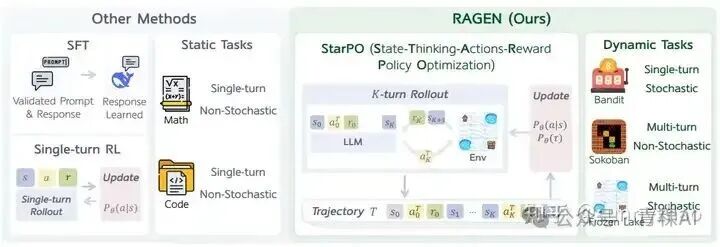

4.多轮RL直接学策略:最近半年,基于强化学习的多轮训练成为非常有效的agent长程任务性能提升方案,有很多相关的研究,例如RAGEN、LMRL-Gym,经过RL训练,让agent在多轮任务的性能指标都实现明显提升。

再看看一下Reflection的死循环问题

Reflection容易自耗的根本原因是:缺少细粒度的可计算信号和明确的停机条件。

模型自己反思时,只能靠"我觉得这里不对",这种信号太弱,而且容易陷入主观偏见,多轮之后不是在修正错误,而是在强化某个错误的假设。

这个问题看到有两篇论文在研究,分别从何时反馈和从失败中学习的角度来修复这个问题。

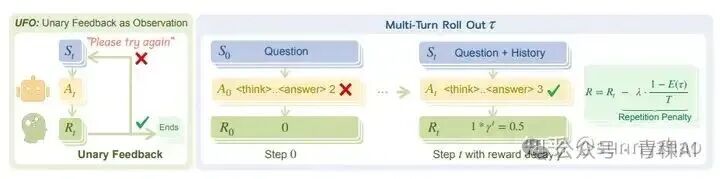

UFO(Unary Feedback as Observation):只用"Try again"这种最简单的一元反馈做多轮RL。不需要详细的错误诊断,只要告诉模型"这次不行,再来一次",就能通过RL学会自我改进。

Tool-Reflection-Bench(结构化反思):将"从错误到修复"的过程变成一个明确的、可控的、可训练的动作。不是简单提示模型"多想想",而是让模型学会:(1) 基于前一步的证据诊断错误,(2) 提出正确且可执行的后续调用。通过结合DAPO和GSPO的目标函数,以及针对工具调用定制的奖励机制,优化"反思→调用→完成"的分步策略。

上面提到的两个研究都需要做rl让模型学会正确理解失败,在工程层面的也有一些可参考方法:max_rounds(硬性上限)、no-progress-k(连续k轮没改进就停)、state-hash去重(检测状态重复就退出)、cost-budget(预算耗尽就终止)。AutoGen和Agents SDK都提供了可编程的终止钩子,这些也是生产环境的必需品。

从上面提到的各种方法可以看到,agent现阶段存在的问题,只从基础模型的通用推理能力和工程化优化都缺乏有效手段,比较可行的方向就是结合强化学习,构建多轮交互的特定环境,让模型从特定环境中学到稳定的agent推理和执行能力。端到端RL的思路是把整个Agent当成一个策略网络,直接从环境反馈学习,让模型自己涌现出规划、工具使用、反思等能力,这也是未来agent的技术发展趋势,从模块化逐渐走向端到端。

所以就agent本身的架构设计而言,确实不算多大的创新,但是基于llm驱动的agent同时降低了应用下限,提升了能力上限。现阶段agent使用存在的多种问题,会随着基于rl训练的agent模型能力提升逐步解决,但不会完全解决。工程化的生产业务架构设计仍然很重要,agent系统的记忆模块也需要工程化优化维护,还包括human in loop的持续推进优化,这些都不是靠模型能力提升能解决的。

也可以说AI agent是llm在现实场景业务落地最有价值的技术应用方向了,agent本身在逐步在内化为模型能力,而RL非常契合agent在各个垂直领域(逐步扩张到通用领域)现实环境各种问题的模拟复现,工具的高度封装化和运行环境的可迁移性(部分),让sim2real的难题没有成为掣肘,通过rl训练的agent模型具备很高的实用价值,并且价值在持续扩大,这应该算比较大的创新了吧。

大模型之心Tech知识星球交流社区

我们创建了一个全新的学习社区 —— “大模型之心Tech”知识星球,希望能够帮你把复杂的东西拆开,揉碎,整合,帮你快速打通从0到1的技术路径。

星球内容包含:每日大模型相关论文/技术报告更新、分类汇总(开源repo、大模型预训练、后训练、知识蒸馏、量化、推理模型、MoE、强化学习、RAG、提示工程等多个版块)、科研/办公助手、AI创作工具/产品测评、升学&求职&岗位推荐,等等。

星球成员平均每天花费不到0.3元,加入后3天内不满意可随时退款,欢迎扫码加入一起学习一起卷!