从为我们解答疑问、规划行程的智能助手

到能够进行文学创作、代码编写的AI写手

AI大模型已迅速从实验室的尖端课题

演变为全球产业升级的“新引擎”

它不再只是一个技术名词

而是寻求突破

抢占未来制高点的核心竞技场

一场由代码和数据驱动的智能浪潮

正以前所未有的速度重塑世界格局

小科

本期“全球硬核科技”聚焦人工智能(AI)大模型产业,围绕产业发展态势、全球竞争格局、专利技术研发、创新资源布局等内容,展现全球AI大模型产业技术竞争布局与创新资源图景。

大模型推动“人工智能+”持续深化

人工智能大模型(Large-Scale AI Models)指参数量级巨大(通常达到数十亿级、百亿级甚至千亿级)、结构复杂的深度学习模型,具备强大的语言理解、生成、推理和跨模态处理能力。

目前,AI大模型产业链(层)已基本成型,共三个环节(层级):上游(基础层)为基础设施;中游(模型层)为模型开发与训练;下游(应用层)为场景应用。

随着AI大模型技术创新与产业化加速,AI赋能千行百业、走入千家万户,应用范围持续扩展、落地能级不断深化。2025年,全球AI大模型行业渗透率前五的领域预计是金融、医疗、教育、工业和政务。

在智慧金融方面,包括生成式应用、决策式应用、风险管控等日益多元化的应用场景,覆盖从客户服务到核心决策的全链条环节,运营效率优化效果同样显著。

在智慧医疗方面,包括诊前、诊中、诊后等诊疗全流程及多个细分领域,还应用于医学教育(GatorTron的病例识别训练)和公共卫生管理(九天大模型的急救场景适配),形成涵盖临床、科研、管理的完整应用生态。

在智慧教育方面,已覆盖教学、学习、评价、管理等多个场景,AI大模型的情感互动(如心理辅导、课堂情绪监测)和创意增强(如作文逻辑优化)等功能进一步拓展了应用边界。

在智慧制造方面,渗透“研发-生产-运维”等全链条,推动制造业向智能化、柔性化、高效化升级,显著缩短研发周期,解决了传统流程依赖人工经验导致的设计效率低、多目标优化难以平衡等问题。

在智慧政务方面,其应用场景主要包括政策智能解读、政务咨询与辅助决策、文书自动生成、政务服务流程优化等,正驱动全球政务向智能化、数字化转型,显著提升服务效率与决策科学性。

中美引领发展、各国差异布局

AI大模型是数字时代科技博弈焦点,全球主要经济体均高度重视,多以构建产业优势与加强监管治理“双管齐下”方式,开展AI大模型产业战略布局。目前,全球范围内已初步形成中美引领发展、各国差异布局的竞争格局。

美国在AI大模型领域占据全球领先地位。2024年全球1328个AI大模型中,诞生在美国有585个、占比44%。从产业特征看,美国AI大模型产业展现出显著的“政府规划引领、企业主导、市场驱动”特征。

中国AI大模型产业已进入高速发展阶段。中国AI大模型市场从2020年的15亿元快速攀升至2024年的216亿元,2024年公开的中标项目超1000个,应用市场规模达157亿元。从产业特征看,中国AI大模型产业呈现出技术路径多元化、深耕垂直领域、区域集聚效应凸显三大特征。

从全球主要经济体发明专利技术布局来看,美国AI大模型发明专利布局聚焦核心算法领域,在神经网络算法和图像分析方向积累丰富、发展成熟,近5年申请量分别达745件和598件。

我国AI大模型发明专利申请总量位居全球第一,规模优势显著;近5年在图像分析方向申请量高达12786件,是技术研发重点。

此外,欧洲AI大模型发明专利总体规模较小但布局相对均衡,在图像分析、神经网络等基础领域和语音交互等应用领域均有涉及;日本AI大模型发明专利布局聚焦图像处理领域,近5年在图像分析和三维建模方向上申请量最多,分别为715件和236件;韩国AI大模型发明专利布局呈现算法与特定应用并重的特征。韩国早期积累较深,神经网络算法方向近5年申请量达657件。

成都产业发展态势良好

在技术研发方面,从中国AI大模型论文发文量看,研究资源高度集中在顶尖“双一流”高校。中国AI大模型论文发文数量Top15中,清华大学(333篇)遥遥领先,与浙江大学、上海交通大学构成稳固的第一梯队,头部效应显著。

从地域分布看,京津冀地区AI大模型主要创新主体集中度较高,AI大模型发明专利申请Top10中北京9家、天津1家,高校院所8家、企业2家,其中百度具有绝对领先优势,高校基础研究能力较强。

长三角地区AI大模型主要创新主体中,高校集群优势明显,发明专利申请Top10中南京4家、杭州3家、上海2家、合肥1家,浙江大学研发优势明显;企业技术研发相对高校后发。

粤港澳大湾区AI大模型主要创新主体呈“深广双核、校企二元”格局。发明专利申请Top10中深圳6家、广州4家,深圳腾讯、平安科技、深圳大学与广州华南理工大学、广东工业大学、中山大学共同构成校企并进的“广深创新走廊”。其中,腾讯、平安科技两家企业发明专利申请量之和占TOP10的42.6%,头部集中效应显著。

成渝地区AI大模型主要创新主体分布呈“双城并行”格局。发明专利申请Top10中重庆占6家(高校4家、企业2家),四川占4家(高校3家、企业1家)。其中,电子科技大学发明专利申请独占鳌头;Top4高校总量占Top10的76.3%,头部集中效应显著。

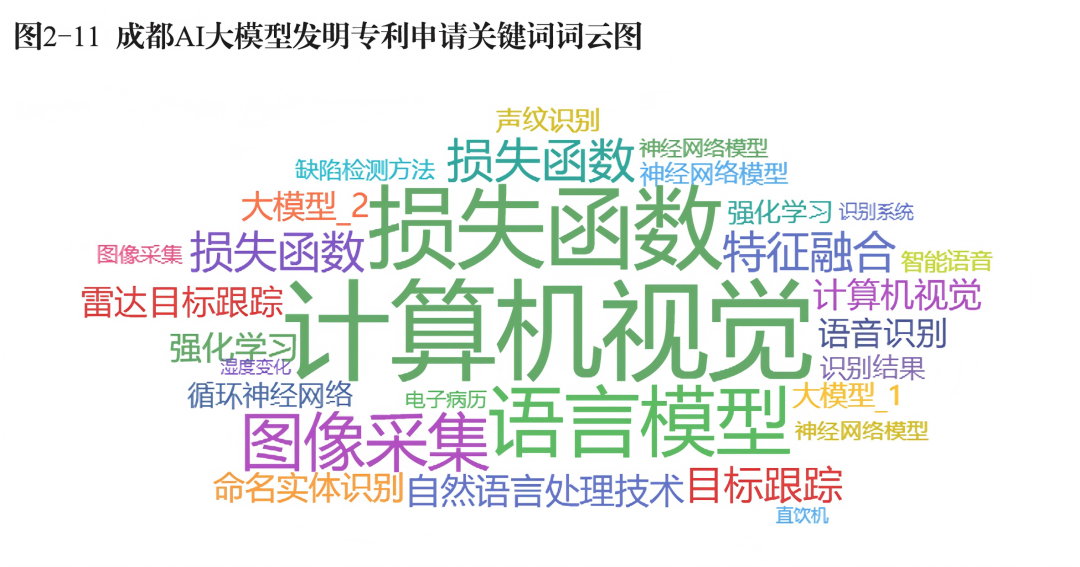

聚焦成都,在图像识别、目标检测、视频分析等视觉类任务上具有较强技术研发能力和产业应用基础,AI大模型产业发展态势良好:一是多措并举优化产业生态;二是AI产业规模和企业数量“双破千”;三是技术路线围绕二次开发布局;四是市场布局聚焦垂直领域应用。

整体而言,成都在AI大模型领域正展现出以工程应用为牵引、算法基础为支撑、技术融合为路径的战略特征,体现出其西部科技创新中心战略定位和增长潜力。但成都AI大模型产业尚存在技术研发能力总体较弱、算力数据精准供给不足、头部企业与资本支撑缺失、场景开发开放与商业化亟待加速等短板,亟待补齐。

精彩不止于此

AI大模型还有哪些应用场景?

全球研发热点聚焦哪些方面?

头部及重点企业分布如何?

成都未来发展如何布局?

了解上述问题答案

请关注“成都科技”公众号

(长按或扫描上方二维码即可关注)

后台回复关键词“全球硬核科技”

了解完整期刊获取方式