近日,一项由中国、西班牙、美国研究者联合开展的病例系列研究《Brain-computer interface training for multimodal functional recovery in patients with brain injury: a case series》首次证实,运动想象型脑机接口(BCI)训练可有效促进亚急性脑损伤患者的肢体运动、语言及认知多模态功能恢复,并通过神经生理与影像技术揭示了脑网络跨域重塑的关键机制,为脑损伤康复提供了全新的个性化解决方案思路。

该研究由山西省人民医院神经外科、厦门大学翔安医院神经外科等机构牵头,联合西班牙马德里Gregorio Marañón大学综合医院ICU、美国佛罗里达大学神经外科团队共同完成,通讯作者为厦门大学翔安医院与山西省人民医院神经外科成睿(Rui Cheng)医生。

颅内肿瘤、出血性卒中引发的脑损伤常导致患者遗留肢体运动障碍、失语、认知下降等后遗症,传统康复方法多聚焦单一功能领域,难以兼顾脑网络间的复杂协同作用,康复效率存在明显局限。此前虽有研究提示运动想象型脑机接口可能增强神经可塑性,但这类训练如何同时改善多维度功能、背后的神经机制仍不明确,这也成为团队开展研究的核心动因。

研究于2021年11月至2023年3月在山西省人民医院神经外科开展,共纳入5名亚急性脑损伤患者,平均年龄54.4岁,病程4-6个月,疾病类型涵盖基底节出血、脑肿瘤术后等,患者均存在不同程度的功能障碍,如丘脑性失语、完全性失语、单侧偏瘫等。

在干预方案上,患者接受为期5周的运动想象型脑机接口训练,每周训练5次,每次25分钟。训练中,患者佩戴16通道脑电图(EEG)帽,通过想象左右手交替运动产生脑电信号,这些信号经系统转化后可控制外骨骼设备完成手部抓握与释放动作;每节训练包含60个运动想象任务,通过视频与听觉提示引导,分20组进行,组间休息1分钟以避免疲劳。评估方面团队采用了多维度评估体系,包括常用临床量表以及EEG、MRI等神经生理评估方式。

脑机交互训练的照片 @Quant Imaging Med Surg

研究结果显示,5名患者均实现可测量的功能改善,且呈现出鲜明的个体差异与共性规律。语言功能方面,4名基线存在失语的患者中,1号(丘脑性失语)、3号(命名性失语)、4号(电报式言语)的WAB评分显著提升,其中1号患者自发语言量增加、音量提高、理解能力改善,3号患者命名准确性明显提高,4号患者表达性语言更连贯;仅2号(完全性失语)患者语言功能未改善,无法完成标准评估。

运动功能上,2号(右偏瘫)、4号(右偏瘫)、5号(左偏瘫)患者进步显著:2号可扶墙独立行走,4号踝关节获得部分自主控制,5号握力增强且能独立站立。认知功能方面,1号、3号、4号、5号患者的MMSE评分平均从17.5分升至21.8分,提示注意力、记忆力等认知域得到改善。

脑机接口训练本身也展现出良好效果与安全性。患者运动想象分类准确率平均提升14.2%,从训练前的56.1%升至训练后的70.3%,其中5号患者提升最显著(28.6%);训练依从性高达96.4%,仅1名患者出现轻微短暂头痛,无需干预即可缓解。

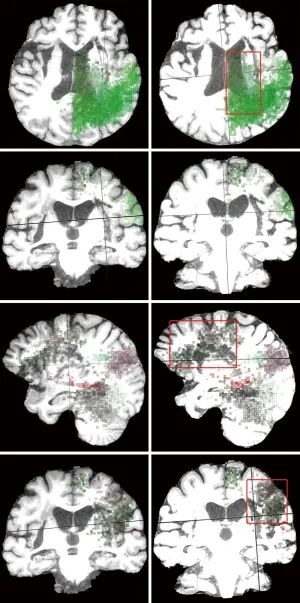

神经生理层面发现,训练后患者的EEG中央运动区PSD曲线更平滑,ERD现象更明显,提示皮层激活增强且向感觉运动皮层汇聚;MRI连接组学分析(以4号患者为例)发现,训练后其初级感觉运动皮层、运动前区、辅助运动区及额叶语言区的功能连接显著增强,运动与语言网络间出现新的连接,后部注意力网络也发生重塑,证实脑机接口训练可推动脑网络跨域协调。

患者4的感觉运动网络和语言网络相应皮层中像素的演化前后对比。与训练前的左列相比,右列显示出患者脑网络中与功能连接相对应的某些皮层像素颗粒的密度或范围(在红框内)在训练后显著增加。@Quant Imaging Med Surg

另外,团队还观察到皮层与皮层下损伤患者的网络重组模式存在差异,并识别出3周这一神经可塑性关键窗口期,为优化训练时长提供了依据。

研究指出,这是首次系统证实运动想象型脑机接口能诱导亚急性脑损伤患者的多模态神经重塑,研究发现的跨网络协同机制、PSD变化作为康复生物标志物等结论,为个性化脑机接口康复方案提供了科学依据。不过研究也存在样本量小(5例)、无对照组的局限,结果需大样本随机对照试验进一步验证。

除了常用于脑损伤患者以外,运动想象脑机接口还被用于脊髓损伤患者后遗症的康复治疗。10月3日,来自巴西的研究团队的另一项临床研究《Cortical modulation through robotic gait training with motor imagery brain-computer interface enhances bladder function in individuals with spinal cord injury》发表于Nature子刊《Scientific Reports》,该研究针对脊髓损伤(SCI)患者的神经源性膀胱(NB)功能障碍(现有治疗存在显著缺口),纳入了7名完全慢性脊髓损伤男性患者。

该研究采用“机器人步态训练+运动想象脑机接口+多通道EEG神经反馈”的联合干预方案(共24次session,持续12周),聚焦于μ节律(8-12 Hz)和β₁节律(15-20 Hz)的调制。

实验设计与脑机接口校准/干预方案 @Sci Rep

1.本文基于原论文部分内容,详情查看底部原文链接;图片来自网络或论文,首图由AI生成。本文仅用作学术分享,如有侵权请告知删除。

2.本公众号分享的医疗资讯仅供参考,不应被视为医疗建议。在做出任何与健康相关的决定或治疗计划之前,务必咨询合格的医疗专业人员。本文所呈现的信息基于当前的研究和专家观点,随着新证据的出现,这些信息可能会有所变化。