文|编辑部

在今年的“九三”阅兵上,被称为“机器狼”的四足机器人首次亮相阅兵场上。这一幕不仅展示了它们的良好的机动性能与稳定性,更标志着我国自主研发的四足机器人正逐步走向实战化、体系化应用。

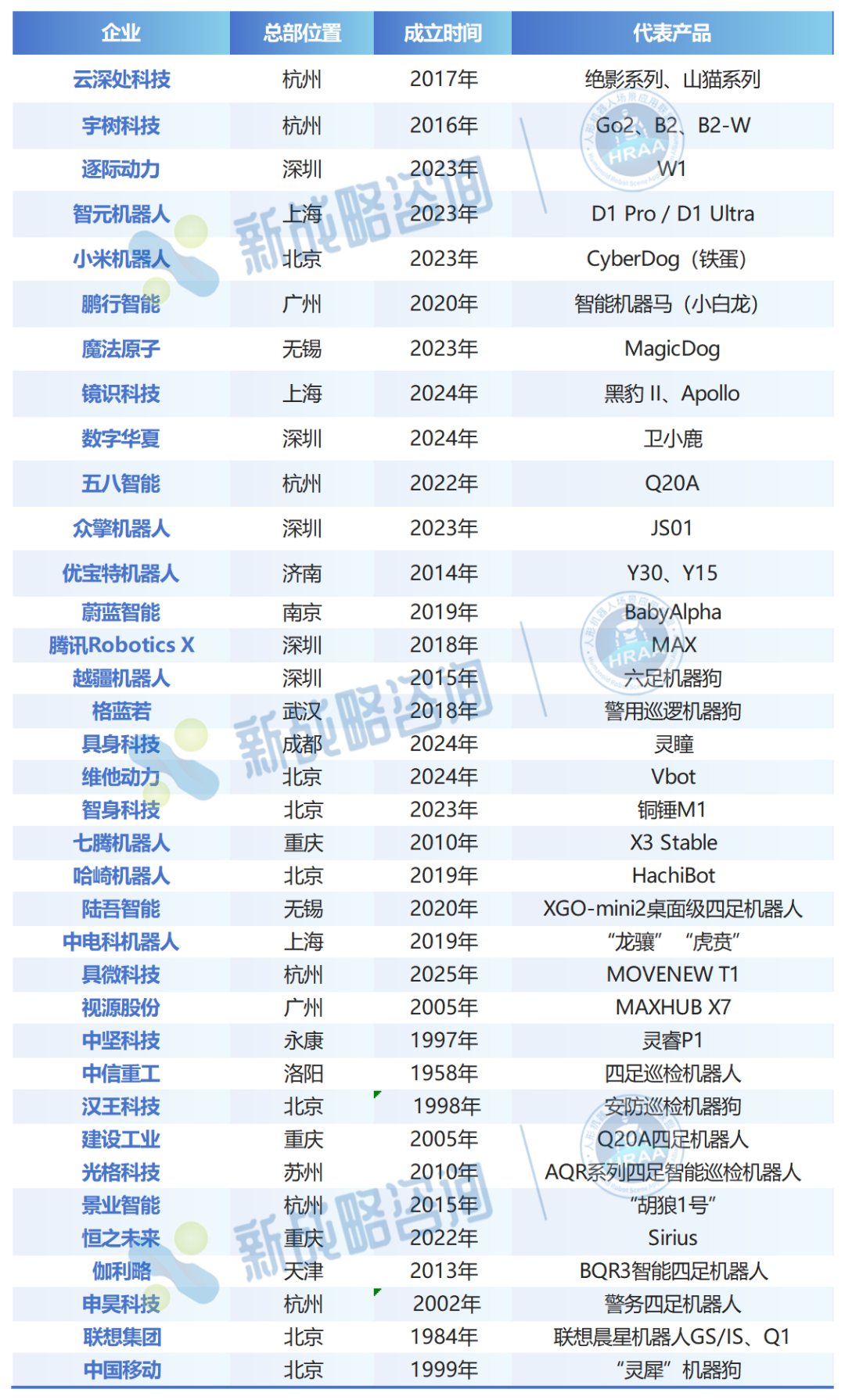

当前,中国已成为全球四足机器人产业中最活跃的国家之一,市场出货量与产业规模均居世界前列。从深耕多年的专业企业到人形机器人转型玩家,再到上市公司和互联网大厂的跨界入局,中国的四足机器人赛道正呈现出一幅群雄逐鹿的产业图景。

从企业结构来看,四足机器人这一赛道正在形成清晰的“阵营化”竞争格局,可初步概括为“双强领跑 + 多点突破 + 跨界力量入局 + 潜力追赶”。

第一阵营:宇树VS云深处,双强格局确立

其中最引人注目的,是以宇树科技和云深处科技为代表的“双强”结构。这两家公司不仅是国内最早攻入四足机器人技术无人区的探索者,也是目前最具产业化代表性的企业。并且,这两家企业都在近年逐渐切入了人形机器人领域,成为中国具身智能产业的前瞻性力量。

1.宇树科技

宇树科技成立于2016年,是一家典型的技术驱动型公司,自创立之初便坚持全栈式自主研发路线,从电机、电控、减速器到整机运动控制算法全部自研。这种在底层硬件和控制系统上的技术掌控力,使宇树率先在四足机器人领域实现了成本和性能之间的平衡,并建立起量产能力。

从早期的 Laikago,到广受开发者社区欢迎的 AlienGo,再到全球热销的 Go 系列与工业级 B2 系列,宇树几乎是“把四足机器人带入大众视野”的推动者之一。近年来,宇树科技逐渐形成“四足+人形双路线、平台化产品矩阵”的发展格局,产品已出口到全球多个国家,出货量在行业内领先。

2.云深处科技

云深处科技成立于2017年,是国内最早将四足机器人用于真实工业场景的企业之一。它聚焦电力巡检、能源运维、复杂地形勘测、应急救援等高价值场景,产品以“能在恶劣环境长期稳定工作”著称。

从绝影X20到如今的绝影X30,再到轻量开发版本Lite3,云深处构建出覆盖研发试验到工程部署的产品体系,与国家电网、南方电网等能源系统单位建立了合作关系,是真正意义上推动四足机器人走上产业一线的代表企业。

在人形机器人领域,10月9日,云深处科技发布全球首款行业级全天候人形机器人DR02。该机器人达IP66级防水防尘标准,能在-20℃至55℃温度范围内作业,可适应户外淋雨、潮湿粉尘等环境。

在10月29日举办的2025具身智能移动机器人产业峰会上,云深处创始人兼CEO朱秋国将以《具身人形机器人技术及进展》为主题展开分享。敬请期待。

第二阵营:差异化突围者正在形成“多点突破”

第二阵营的企业呈现出更加明显的差异化竞争路径。这些后来者并没有选择与“双强”正面同场硬碰,而是从需求侧切入口、技术路线创新和用户群细分等方向寻找突破,逐渐形成几股清晰的力量。

1.应用侧差异化

其中一部分企业走的是应用侧差异化路线。例如,有企业选择“情感陪伴”方向,将四足机器人从工业工具转向家庭伙伴,强调类宠物交互体验,如例如蔚蓝智能、魔法原子等;也有企业聚焦“科研与开发者生态”,提供轻量可编程的机器人平台,成为高校和AI开发团队训练具身智能的重要载体,如智元机器人、逐际动力等。

2.行业经验延伸

另一类则利用自身原有技术积累切入赛道。典型如来自特种机器人领域的七腾机器人。基于其多年在安防排爆、危险作业领域的工程经验,七腾推出了防爆型四足机器人,直接切入油气化工、电力危化区等高风险工业环境,以场景刚需形成差异化竞争优势。

3.形态结构创新

还有企业选择从形态结构本身发起创新挑战。例如越疆机器人并未跟随市场主流做“四足”,而是推出了六足机器狗。这种设计在步态冗余、稳定性、越障安全性上更具优势,为机器人在复杂任务或载重移动场景中提供了全新选择,开辟了区别于传统仿生路径的技术路线。

可以看到,第二阵营的共同特征不在于“速度”,而在于“方向”。它们通过差异化切入,让四足机器人赛道从单一路径演化为多路径共存,而产业竞争格局也因此变得更立体、更有层次。

第三阵营:跨界力量入局,产业版图加速扩张

第三阵营的企业往往来自其他行业,带着资本实力、工程能力或品牌势能进入四足机器人赛道,推动整个行业进一步产业化和规模化。这一阵营的代表力量主要来自三类企业:

1.传统工业制造与特种装备企业

这类企业本身就掌握工业客户资源和工程交付能力,因此进入四足机器人时往往直接面向工程场景。例如中信重工、景业智能这类企业的特点是项目型打法明显,通过现有渠道和行业资源迅速落地。

2.大型科技企业与互联网科技公司

这类企业的核心优势不是硬件制造,而是AI算法能力与软件生态构建能力。例如腾讯 Robotics X推出的四足平台强调动态控制能力和仿人运动智能,在多模态感知和具身智能实验中具有平台示范意义。

3.汽车、新能源、机器人生态链企业

这类企业看重的不是眼前销量,而是未来具身智能时代的控制权。例如鹏行智能来自新能源汽车企业小鹏,推出可骑乘的四足机器人“小白龙”,探索“机器人+移动出行”融合路径。

这些跨界企业的共同点是:它们进入四足机器人行业并不是为了做一台产品,而是为了占据未来机器人产业链的位置。它们带来的,是资本、渠道、量产体系甚至生态标准的变化,也让这条原本技术驱动的赛道进入了资源与系统竞争的新阶段。

第四阵营:潜力追赶者涌现,赛道仍在快速扩张

除了头部与跨界力量,一批新锐玩家也在快速进入四足机器人赛道,形成了“潜力追赶者”阵营。这些企业多数成立时间不长,但共同特点是产品迭代速度快、市场策略灵活、目标明确。

有的走性价比路线,比如众擎机器人,主打入门级四足产品,让机器人“先用起来”;有的试图打开消费级空间,如维他动力,希望将四足机器人带入家庭应用场景;还有一些企业,如格蓝若、具身科技等,则把四足视为未来多形态机器人布局的一部分,属于“提前埋点型”进入。

结语:

总体来看,中国四足机器人赛道已经形成清晰的多层竞争格局:有“双强”领跑,有差异化玩家突围,有跨界力量加入,也有新势力不断涌入。这不再是一条技术试验赛道,而是一条真正进入商业竞争和产业扩张阶段的赛道。

后台回复“加群”,加入“人形机器人场景应用联盟交流群

推荐阅读

本体

供应链

|||||||

场景应用

|